2019.09.09

4月から7月に開催された「クリムト展ウィーンと日本1900」に合わせ、表現をする事から遠ざかっているおとなの方に向けたワークショップを開催しました。

このプログラムでは、クリムトの作品に描かれている文様や装飾的な形に着目し、参加者が一緒に1枚の大きな布に描く事で、自分のかたちをつくり、みつけていきます。お互いに影響し認め合いながらひとりひとりがかたちをつくり、見つける喜び・達成感だけではなく、共に描いた参加者との新しい関わり合いが生まれる場でもあります。

ではまず、どんな背景でこのワークショップが生まれたのかお伝えします。

・・・・・・・・・・・・・

このプログラムの前身に「つくるって?」と言う名前のとびラボがありました。

集まったとびラーで「つくる事のプロセス」に注目してみたい。

そんな想いから立ち上げたとびラボです。

このとびラボでは、特に○○をつくりましょう!と言った共通のゴールは決めません。材料・技法などを変えながら、ひとりひとりが自由に手を動かし、発見を繰り返していきます。

例えば・・

・布を様々な方法で裂いたり編んだりして「よい形」をみつける

・お菓子の箱を分解して再構築する

・クリムト展のチラシに印刷されたに作品を、要素別に切り出しコラージュする

この造形活動を通じてメンバーの関心の中に「分解」と言う1つのキーワードが生まれました。

分解する行為からは、更に「解放」「癒し」と言う言葉が浮かび上がり、造形活動を行うことで、様々な枠に囚われてしまった日常の感覚から離れることができるのではないか?と考えました。

社会環境や価値観の激変した時代、変革と共に生きたクリムトの表現からヒントを得ながら、参加者に楽しんでもらえるワークショップを計画してみることに。

正解がないと戸惑ってしまう

作品鑑賞はついついキャプションの情報に頼ってしまう

社会で広く認められている価値と比べる事で自分の持つ価値観に自信が持てない…

造形活動に限らず日常の中でも感じられる事ではないでしょうか?

そんな方々にお届けしたい造形ワークショップとして、試行錯誤のミーティングやトライアルを重ね、当日を迎えました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

では、当日の様子を報告いたしましょう!

2019年6月16日(日)長梅雨の貴重な晴れ間となった休日。

案内看板を手に笑顔でお出迎え。

会場に着いた参加者から、2つのグループに分かれて座っていただきます。

グループ毎のテーブルには、クリムトの作品図版と展覧会カタログが置いてあります。開始時間まで手に取って観たり、とびラーとお話ししたり。まだまだ参加者の表情は少々固いでしょうか。

プログラム開始

この日の参加者は20代から60代と幅広い世代の方が11名。

「今日は、クリムトの描くかたち文様や装飾に着目して、『かたち』を見つけながら、みなさんと一緒に1つの大きな布に描きます。ここでしか味わえない体験を楽しみましょう」

ワークショップのながれの説明の後、つづいて各グループ毎に自己紹介が行われました。

クリムトの作品図版を使って自己紹介

自己紹介では、好きな・気になるクリムトの作品の作品図版を1人1枚選びます。

「この作品のここが好きです。」

どんな方と一緒に活動するのか、作品を通じてちょっぴり知り合う時間です。

自己紹介を終えると各グループ、二手に分かれ、クリムトの作品をみなさんで対話しながら鑑賞します。

クリムトの作品に描かれる細かいかたちも間近に見ながら、各々がどんな見方・考え方を持っているのか、そして自分はどう考えるのかを知ります。

このグループごとの鑑賞の時間は、後に続くグループで1つの作品をつくりかたちを見つけるワークの大切な道しるべにもなります。

ここでは「クリムトの“かたち”」を見つけます。

鑑賞ファシリテーターであるとびラー1名と、2~3名の参加者とのグループ構成です。

「かたち・色・気になる、好きなところはありますか」の問いかけから、

クリムトが描いたかたち(文様・装飾)に着目していきます。

「やはり金を使った装飾が素敵・・」

「よ~く見るとたくさんの文様が組み合わさっている」

「あら、そんな見方もあるのね」

自分1人では気づかなかった・気に留めなかったクリムトのかたち。

これからの造形ワークにどんな手掛かりを与えてくれるのでしょうか。

参加者のみなさんの表情が柔らかくなってきたところで、いよいよ「わたしのかたち」を見つけに行きます。

「クリムトの作品の中に気になったかたちはありましたか?これまではクリムトが描いた形を見つけてもらいましたが、これからは手を動かしながら、『わたしのかたち』を見つけていいきます。」

かたちを描いて型紙つくり

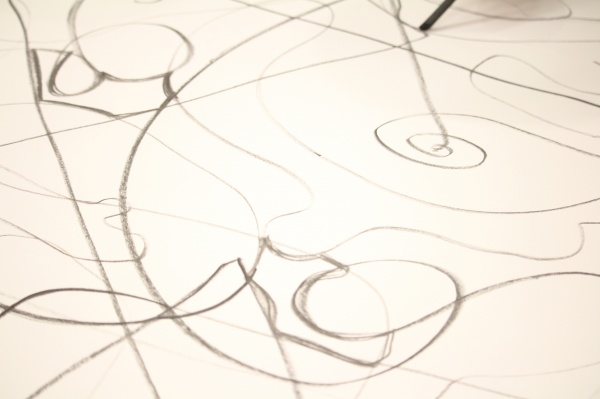

まずは一人一人に画用紙と木炭が用意されました。

木炭はデッサンの経験がない方には馴染みがない画材かもしれません。

さて、どんな書き心地でしょう・・

「紙の好きな場所に丸を描いてください。」

描きを終わると、

「次は線を描きます。ルールーがひとつあり、司会者が音を鳴らしている間は手を止めずに描き続けてください。」

初めての木炭、滑らかな書き心地を確かめながら描きます。

同じ形でも、ひとりひとり違う丸、自由な線・・ちょっと戸惑ってしまった時は、とびラーの声掛けで少しずつ手が進みます。

最後に描いた線をつなげて、ひとつのかたちをつくります。

これでひとり1枚の作業は終了です。

つづいて大きな紙が登場します!

「この1枚どう使うのかしら?」

B3サイズの画用紙から大きな紙へ・・参加者のみなさんはちょっとびっくり。

「大きな紙の好きな場所に自分に三角を描いてください。」

参加者は座っていた場所を離れ、好きな場所に移動しながら描きます。

B3サイズでは見られなかった大小様々な三角。ここで正解はありません。自分にとっての三角が様々な表現で描かれます。

「音を鳴らす間は描くのを止めず線をつなげて描いてみましょう」

カチカチカチカチ・・・・・・・

移動しながら、心のおもむくままに描いていきます。

大きな紙の上で、他の参加者と関わり合いながら描いていきます。

ぶつかったり重なったり交差したり・・互いの線が生き生きと交わり合います。

カチカチカチ。

音が鳴り終わり、ここからもうひとつわたしのかたちをつくります。

自分が描いた線と他のの参加者が描いた線がつながったり。

「この線いいね」

線と線が交わり偶然できた形の中から、気になった形を切り出します。

先に描いたB3の紙からも切り抜き、合計2枚。

切り抜いた『わたしのかたち』はこれから描く作品の型紙になります。

切り終わったらグループ毎に1枚の布の上に配置し、両面テープで固定します。

「ここがいいかな」「大きすぎるかな」「どちらを置いたらいいかな」

「こっちがいいね」「ここに置いてみたら」「これは動かさないで」

ひとりひとりの『わたしのかたち』。

どの様に置いたらいいか迷った時はグループの仲間やとびラーに相談します。

大胆なかたち、有機的なかたち、クリムトの作品にあった様なかたち?・・・

ひとつとして同じかたちはありません。

さて、これらはこれからどの様になるのでしょうか?次はいよいよアクリル絵の具を使って描きます。

アクリル絵の具でかたちを描く

作業台に並ぶ、不思議な道具とたっぷりの絵具。

この材料を使い、スタンピングの技法を中心に、かたちの型紙が置かれた大きな黒い布に描いていきます。

簡単な使い方のデモンストレーションが終わると、参加者は思い思いに紙パレットに絵具をたっぷり盛り付けます

「布の一番好きな場所から描き始めてみましょう」

参加者は手を動かすことにも慣れ、あっという間に布に描き始めました。

手元のパレットの絵具はいつの間にか混ざり合い、オリジナルの色で描かれて行きます。

「クリムトと言えば金色でしょ」

絵具係のとびラーにたっぷり盛り付けてもらった金色でかたちを描きます。

道具だけではなく手も使ってスタンピング。

思うかたちが描けるまで、絵具の感触を確かめながらまずは描いてみてみる。

参加者は手を休めず集中して描きます。

とびラーも一緒に描いて寄り添いながら夢中になっていきました。

「少しずつ型紙を剥がしてみましょうか」

参加者のみなさんの表情・手の動き、制作の進み具合のタイミングを見て、とびラーが声をかけます。

「おおおおお・・・」型紙を剥がし、最初につくった「わたしのかたち」が、黒く浮かび上がるたびに歓声が上がります

「イメージしていた通り」

「全く違うかたち」

「もう少し手を入れたいかな」

型紙を剥がしてみる事で、もっとこう描きたいという欲求が湧いてきました。

ちょっと離れて作品を見てみたり、また描いたり、制作に没頭する様子が伺えます。

さあ、完成です。

みんなで描いた大きな作品を展示している間に、お茶を飲みながら感想をシェアすると、率直な感想が笑みと一緒に溢れてきました。

「大きな絵を描くのは小学生以来」

「予想がつかないところが面白かった」

「他の人のスタンピングや色に影響された」

作品の展示が整い、全員での鑑賞会に移りました。

作品鑑賞

まずは、みんなで描いた大きな作品を眺めます。そして、大きな作品の中の特に好きな部分を選び、タイトルをつけてそれぞれの方が発表しました。

タイトル:生まれる

「ハートのかたちを中心に世界が出来ている様な気がするからです!」

タイトル:轍(わだち)

「わだちみたいだな・・と。沢山の人が通ったところの感じがしました」

タイトル:未来のニケ

「このかたちがニケに見えました。羽根のかたち・・色々なものがなくなって宇宙だけになってもここはあるみたいな感じがして・・・」

タイトル:ジュラ紀

「このかたちがジュラ紀からの生命の流れになって見えるからです」

自分で作った型紙や描いたかたち、グループの人と混ざり合ってできたかたち、いろいろな部分が選ばれました。

「ここ素敵じゃない」

「この作品とても好きです」

みなさん、お互いの「わたしのかたち」に興味津々です。

「ひとつの正解を探すのではなく、正解をつくる事ができる体験」

司会から伝えられたこの言葉を参加者のみなさんにも感じてもらえたのではないでしょうか。

最後に、開催中の「クリムト展ウィーンと日本1900」のご案内をして、ワークショップは解散となりました。終了後も会場では作品やメンバーと一緒の記念撮影で賑わっていました。

私たちとびラーが参加者に寄り添い、見守る中で感じた、描く集中力や初めて出会う方々との間で生まれる気づき・共につくる喜び。クリムトのかたちを互いに見つけ合う鑑賞や型紙づくり、手に取ってみたくなる画材・道具の選択、そして当日の場づくりが、今日のこの時間につながったのではないかという手応えを感じます。

創作することを通して美術館を体験する。言い変えればつくる事で生まれるコミュニケーション、美術館から生まれるコミュニケーションです。この造形プログラムを通じたコミュニケーションが、子供の頃に無心で何かをつくっていた時の気持ちに立ち返り、表現する事の魅力を見つけること、そして日常に戻ってからも様々なアートに親しむきっかけになって欲しいと願います。

さて、最後にこのワークショップに込めた「枠組みからの“解放”」について。参加者のみなさんがどのように解放を感じてくれたのか、アンケートの感想を見てみましょう。

◎人と一緒に描くとお互いのアイデアを「いいね」と認め合いながら、意図しなかった面白さと発見がたくさんあった。また参加したい。

◎自分のスキルなどを考えるとためらいましたが、思いのほか楽しくできたのが良かった。

◎初対面の人と1つの作品を創り上げる事が想像以上に楽しかった。

◎作品を通して感想や気づきを語り合えるのが良かった

◎家庭では出来ないダイナミックな創作ができた。

◎たくさんの絵具と思いもよらない描写道具が印象に残った

◎作業が楽しく人それぞれの印象など聞けて全てが正解

◎つくりながら人と関わるのって面白いな・・としみじみ思いました

◎色を自由に塗るたのしさ、思ってもみないかたちの面白さが印象的です

◎クリムトの絵について意見交換は他の参加者と意見が異なり発見があった

◎型紙がどの様に使われていくのか不安もあったが・・「なるほど・そういう事か」とわかったら驚きました。

ふるいから落とされる事、隙間に挟まれてる事につい目が行ってしまう毎日・・・

そこにある魅力を受け入れてくれる場がアートでそこにある魅力に気づかせてくれるアートとコミュニケーション。さて、これからどの辺りとつながってみようかな?

2019.08.18

まだまだ暑い日が続いていた8月半ば。TURNフェス5期間中の8月18日にとびらプロジェクトのプログラム、「TURNさんぽ」が開催されました。

「TURNさんぽ」とは、障害の有無・世代・性・国籍・住環境などの違いを超えて、アーティストと福祉施設やコミュニティが交流することで表現を生み出すアートプロジェクト「TURN」、その発表の場であるTURNフェスにおいて、とびラーと参加者がアーティストの方に話を聞きながら会場内をめぐるという企画です。

今回は3つのグループに分かれて、計11名の参加者の皆さんと共に展示室を「さんぽ」してきました。コースは、とびラーたちがそれぞれの興味をもとに考えたものです。

私は今年でとびラー3年目、つまり最後の一年です。「TURNさんぽ」は私がとびラーになってからの3年間、毎年開催されていましたが、実は今年が初参加でした。

TURNフェス自体は今年で5回目の開催となっています。とびラーになってから毎年展示室に足を運んでみてはいたものの、私はいまひとつ「参加した」感を得られずにいました。

そこで、最後の一年となった今年、アーティストの方に直接お話を聞けて、しかもとびラーとしてTURNフェスに関わることができる、「さんぽ」企画に参加することにしました。

さて、当日。

3つのグループそれぞれのコースは

私は①コースのファシリテーション担当です。

始まる少し前から展示室内でチラシを配り、参加者を募ります。

はたして、どのくらい参加者が集まるのか…

ドキドキしながら展示室入口の集合場所で待っていると、チラシを手にした多くの方々が集まって下さいました。

参加者の皆さんには、3つのコースが書かれたスケッチブックを見て、行きたいグループに分かれてもらいました。

結果、①コース3名、②コース3名、③コース5名で、いよいよさんぽスタートです!

私がファシリテーションを務めた①コースではまず、人形を使って映像作品を制作している飯塚貴士さんの展示スペースへ向かいました。

飯塚さんはTURNの活動として、大田区立障がい者総合サポートセンターの定着支援のひとつである福祉施設「たまりば」で収録したライフストーリーをもとに、それとは別の児童発達支援事業所「LITALICOジュニア所沢教室」に通う子どもたちと共に、登場人物の気持ちを想像しながら人形のキャラクターをつくり、映像作品を制作しました。

今回の会場でも、ここを訪れた他の来場者の気持ちが書かれたメモをもとに、キャラクター設定を考え、紙で人形をつくり、映像を撮るというワークショップが行われました。

私たちは、すでに他の来場者によってつくられたキャラクターの中から好きなものを選び、カメラの前で即興のストーリーを撮影するという形で体験させていただきました。

参加者の3名は当日が初対面でしたが、このワークショップを通して自然と会話が生まれていました。

続いて向かったのは「OTON GLASS / FabBiotope」の展示スペース。

「OTON GLASS」というのは、主宰の島影圭佑さんがお父様の失読症をきっかけに研究開発をした文字を読み上げてくれるメガネのこと。この研究開発をする中で「支援」ではなく「新しいものづくり」のあり方を探求して生まれたのが「FabBiotope」という構想です。

今回の展示では、「OTON GLASS」の開発過程が視覚化されていたり、メンバーの公開会議が行われたりしていました。

私たちが訪れたときは、ちょうど「OTON GLASS」開発に関する公開プレゼンテーションを行っていました。それを聞きつつ、実際の「OTON GLASS」に触ってみました。

最後に訪ねたのは、「未来言語」のスペース。

2018年に発足したプロジェクトの「未来言語」は、デザイナー・発明家・日本語教師など様々な領域の専門家が集まり、誰もが会話可能な「未来の」言語を模索しています。

今回のTURNフェス5では、「未来言語ワークショップ」という「見えない」「聞こえない」「話せない」という状況でのコミュニケーションを体感するカードゲームと、活字と点字を組み合わせた「Braille Neue」の作成を体験することができました。

ちょうどゲームとゲームの間の時間に展示室に着いた私たちは、「未来言語」のメンバーで「Braille Neue」の生みの親でもある高橋鴻介さんからお話を伺うことができました。

活動に関わり始めたきっかけや、活字と点字の表記の違いによる今後の課題など、興味深いお話を聞くことができました。

さらに、参加者の方からも質問が出るなど、充実した時間となりました。

これにて「TURNさんぽ」は無事終了となりましたが、参加者の中には、そのあとすぐに開催された「未来言語」のカードゲームに参加しに行った方もいらっしゃいました。

約30分の「さんぽ」では、なかなか全てを紹介しきることはできません。そのため、「さんぽ」への参加が展覧会を楽しむ入口となってくれたという点はとても嬉しいことでした。

他の2つのグループでも、アーティストさんから直接お話を聞いたり、ワークショップに参加してみたりと、参加者とアーティスト、また参加者同士のコミュニケーションが生まれたようでした。

今回の参加者の皆さんからは、

「アーティストの話を聞いて展示が身近に感じた」

「一人で感じたことを複数で共有できてよかった」

「もっと時間が欲しかった」

といった感想をいただきました。

そして始めに触れたように、私はTURNさんぽ初参加だったわけですが、ファシリテーターではあったものの、参加者の皆さんと同じく「さんぽ」したメンバーのひとりとして楽しむことができました。

TURNフェスに参加されているアーティストの皆さんは、質問を投げかけてみれば丁寧に答えて下さって、様々な話を聞くことが可能です。しかし、個人で展示室を訪れたときにそれができるかというと、誰もが気軽にできることではないと思います。去年までの私も、誰にも話しかけられないまま帰路についていました。

そのため「TURNさんぽ」のように、興味・関心の異なる人たちと共に複数人で展示室をまわり、アーティストさんに質問をしてみる、というプログラムは良い機会だと改めて感じました。そして、別の展覧会でも鑑賞プログラムに参加してみたり、思い切って作家さんに話しかけてみたりと、今回の「TURNさんぽ」が私を含め、参加した皆さんの次の鑑賞に新たな楽しみを加えるきっかけになればと思います。

執筆:小田嶋景子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:小田嶋景子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびラーになり、みんなで観ることの面白さを実感しています。でも、ひとりで観るのも好きですが。3年目もマイペースに活動中です!

2019.05.05

2019年5月5日(日)、令和元年のスタートにふさわしい、清々しい五月晴れに恵まれた日曜日の昼下がり、上野公園では、9名の参加者のみなさんととびラーが笑顔あふれる和やかなひとときを過ごしていました。

「五感で歩こう!春の上野公園」

美術館で行いますが、作品の鑑賞や、展覧会に出かけることはしません。上野公園で「心地よい」場所・こと・もの・・・を「五感」で感じてもらう、というワークショップです。一風変わった?このプログラム、そもそもどんなきっかけで生まれたのでしょうか。

アイディア誕生のきっかけとなった出来事。それは2年前の基礎講座にさかのぼります。

その日のテーマは「新企画プレゼン大会!-上野公園内の指定された場所をリサーチし、各所の魅力を活かしたプログラムをつくろう-」

課題:「美術館、博物館、お寺、桜並木など、上野公園には人を惹きつける様々な要素があります。場所・もの・人の動きをよく見てきてください。各自がリサーチしてきた内容を組み合わせて、とびラーの視点ならではのプログラムを提案してください。」

「まずは、上野公園を歩いている人をよく見てくるように!」

講師の日比野克彦さんからのアドバイスを聞いた後、グループに分かれて上野公園の様々なところにリサーチに出かけました。

上野公園を歩いている人を改めて観察してみると、表情はみな穏やかで、歩くスピードも心なしかゆったり。日常とは少し違った時間が流れている・・・そんな感覚を覚えました。

上野公園でのリサーチでは、

《古墳や川を発見したり、歴史的建造物にふれたり、ユニークな像を見つけたり、木々の緑や植え込みの花の美しさに癒されたり、幼い頃の原風景が蘇ったり・・・》

いつも歩いている通りも、視点を変えてみることで、次々に新しい発見へと繋がり、その面白さに夢中になりました。

「上野公園ってこんなに魅力に溢れるところなんだ!今まで全然気づかなかった!」

リサーチ後は、いよいよプログラム作りです。

メンバーが、それぞれの場所での発見や気づきを共有してから、「どんな体験を来る人に味わってもらいたいか」を話し合いました。

知らなかったものやこと、新しい発見、面白い出来事、穴場情報などを意見交換しているうちに、「今まで私たちが周囲のことに気づかなかったのはなぜなんだろうね?」という話になりました。

「上野に来ても、美術館や博物館とか目的地に向かうだけだからじゃない?」

「歩きスマホしたり、ナビに頼ったりするのも原因かもね。」

「じゃあ、普段は気づかないことやものに触れてもらうために、思い切ってスマホや携帯、カメラはお預かりして、自分の五感だけを頼りに上野公園を体感(体験)してもらうプログラムはどうかな?」

「普段意識していない五感を開くと、周囲のことがフレッシュに感じられるかもね?」

このような流れで、「五感で歩こう!春の上野公園」の原案となるオリジナルプログラム「心のタイムスリップ 感じて上野」が誕生しました。

(講座当日、プレゼンテーション用に作ったシート。「五感」「携帯は預けて」とありますね。)

講座後も、この原案をもとにして、”一般の方を対象にしたワークショップをやってみたい”という気持ちを持ち続けること約2年!

「スマホ・携帯は置いて、上野公園の五感歩きを体験してもらいたい。」

「五感を磨くことで、美術館や博物館での作品の見方も変わるはず。」

この2つのコンセプトを大事にしながら、より良い内容にするための度重なるミーティングやトライアルを実施し、とびラーの試行錯誤は続きました。

そうした経緯で、ついに実施の日を迎えたというわけです。

では、当日の様子をご報告させていただきます。

まずは準備からスタート。テーブルには公園に出かける際に使うツールをセットして並べます。

(参加者お一人ずつに用意したツール。バッグも含め、ほとんどがとびラーの手作りによるものです)

[13時15分 受付開始]

参加者の方をお迎えして、2つのグループに分かれて座っていただきます。

[13時30分 プログラム開始]

オープニングのごあいさつと、ワークショップの内容説明から始まります。

「今日は美術館に集まっていただきましたが、これから上野公園に出かけていきます。不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。今日はみなさんに、五感を使って上野公園で”心地いいなぁ”と感じる何かを体験してほしいと思っています。」

テーブルの上に置かれた上野にまつわる句を紹介します。芭蕉が詠んだものです。

「花の雲 鐘は上野か浅草か」

「みなさん、どんな風景が見えてきますか?音は聞こえますか?想像を膨らませてみてくださいね。」

ここからはグループごとの活動です。

まずはみなさんに、上野公園とのエピソードを交えながら自己紹介をしていただきます。

テーブルに並べた五感シートを利用して、改めて「五感」についてみんなで考えながらイメージを膨らませます。

「みる」「きく」「さわる」「かぐ」「あじわう」

「上野公園では五感を使ってどんな体験ができると思いますか?」

「あなたはどれが気になりますか?今日は上野公園でどれを使って歩いてみたいですか?」

そして、五感ツールの説明をします。

「小さな紙製フレーム、紙コップの集音器、特製メモ帳、付箋、採取用のビン、えんぴつ、そして、携帯封印用の封筒とシールです。」

それでは、スマホや携帯は封筒に入れて封印してくださいね!

[14時10分 上野公園に出発]

五感ツールはバッグに入れて各自持っていきます。プログラムのキーポイントとなるアイテム「ヨガマット」はとびラーが持っていきます。

都美の壁面に映る木の影をみんなで鑑賞。特製メモ帳の表紙写真と比べてみてくださいね。

ここで深呼吸しましょうか!

さあ、ヨガマットをひいて、みんなで寝っころがりましょう!どんな景色が広がっていますか?どんな匂いがしますか?

上野公園で寝っ転がってみるという、「全身で感じる」体験をきっかけに、みなさんの五感スイッチが入ったようです。一人じゃ躊躇してしまうことも、みんなとだったらトライできる!未体験のことって、大人でもなんだかワクワクしますよね。

リラックスした状態で、普段の視点を変えてみることで、日常と見えるものが違うことに気づきます。

・・・新緑の鮮やかな色合い、木々の枝の不思議な形、きらきら輝く木漏れ日、

ラッキーなことに、虹が見えた方も!

また、地面に顔を近づけたことで、自然の匂いに気づきます。

・・・土、木々や葉っぱの匂い。ハッとするほど香りが立っている!

どんな匂いがしますか?

何が聞こえてきますか?

おや?なにか不思議な形のものを発見!

落ち葉がいっぱいで地面がふわっふわ!こんな感覚初めて!なんて心地いいんだろう!

大きな切り株で、特製メモ帳にフロッタージュする方も

グループで五感体験をしたあとは、いよいよひとりの時間です。思い思いに、自由に上野公園で「心地よい何か」を感じてきてくださいね。いってらっしゃい!

[15時10分 アートスタディールームに再集合]

10分間のティーブレイク後、プログラムの後半は全体の共有時間です。

テーブルに広げた大きな上野公園の地図を囲んで、それぞれが体験してきた上野公園の「心地よい場所、こと、もの・・・」を、カードに記入してもらいます。書き終わったカードは地図の上に立てていきます。採取してきたものは瓶にいれたまま、あるいはそのまま置いてもらいます。

一人ずつ上野公園での「心地よい」体験や発見を話していただき、全員で共有します。

「へ~そうなんだ!」「え、どこどこ?」「わあ、今度行ってみよう!」和やかに、そして大いに盛り上がりました。

共有することで、それぞれの「心地よい」が、みんなの「心地よい」になったのかもしれませんね。

みなさんに書いていただいたカードです。

共有したあとは、今日の体験についての感想をみなさんから一言ずついただきました。

◎楽しいひとときだった。土に寝ることは普段ないけれども、気持ちよかった。

◎上野公園でこんな楽しみ方があるのか、という発見ができた。

◎五感が研ぎ澄まされた。このあと作品鑑賞したらどうなのか、と気になった。

◎最初に「五感」について話があったので、意識を集中できた。

◎「五感ツール」が良かった。

◎五感を使ったワークショップとはどんなもの?と思っていたが、自由にどうぞ、というのが良かった。

◎いつもは目的を持って歩いてしまうが、今日はゆっくりと過ごせた。

◎寝転がってみて、上野公園の匂いを感じた。

◎上野は仕事の場で、慣れたところだと思っていたが、普段気づかない五感を使った体験で新しい公園に出会えた感じがした。

◎とりあえずゆっくりどうぞ、の感覚が良かった。

最後に、今日上野公園で五感を使った感覚をもったまま、アート作品も楽しんでいただけるように、東京都美術館をはじめ上野公園の各ミュージアムで開催中の展覧会や作品、魅力的な建物など、とびラーのおすすめを紹介しました。

[16時 プログラム終了]

スマホや携帯の封印を解いて、解散です。楽しい時間をありがとうございました。

今回の参加者は、台湾からの方、障害はあるけれど歩くのが好きな方、五感を使ったプログラム自体に興味がある方、作品を使わないワークショップってどんなものなのか関心があった方、普段から携帯を持たない方、など様々でしたが、アートや自然に興味をお持ちであるというところは共通していました。そんなみなさんがそれぞれ思い思いに上野公園を五感で体感し、「こんな楽しみ方があったのか、いい時間だった。」と言っていただけたことがとても嬉しく、また、私たちも一緒に心地よい時間を過ごすことができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

美術館を飛び出して「上野公園」がフィールド、そして「五感」という感覚をテーマにしたワークショップを作り上げることは容易ではありませんでしたが、とびラーらしい視点でその形を模索し、「美術館と上野公園、そして人をつなぐ」という新たなコミュニケーションの場を創造できたことは、これからの活動の幅を広げていくための原動力になります。

五感を開いて全身で感じてみること、そうして研ぎ澄まされた感性やそこで育まれた感情は、美術館や博物館で作品と向き合う際にもきっとプラスになることと信じています。

とびラー3年目!一つひとつ、ていねいに積み重ねて考え続けることの大切さを学んだことで、自分の想いをかたちにできるミラクルに出会えました。アートとともに、楽しく居心地のよいコミュニケーションの場づくりをこれからも追い求めていきたいです。

2019.03.29

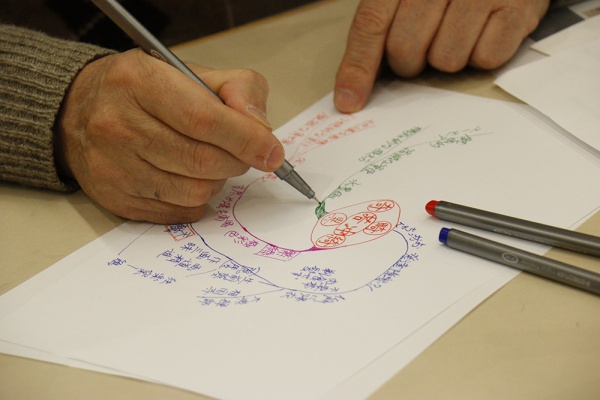

2019年3月29日 金曜日の夜、夜間開館の時間を利用して「マインドマップで読み解く『奇想の系譜』」のプログラムを実施しました。

3月に東京都美術館で開催していた「奇想の系譜展」の背景にある書籍 辻惟雄・著『奇想の系譜』を事前に読んだ上で展覧会で作品を鑑賞し、さらに理解を深めるためにマインドマップで情報を整理してみる、というプログラムです。

自分は作品を見て何を感じたのか。どう面白いと思ったのか。

普段美術館を訪れても、面白かった以上のことが言えずに、その経験を人に伝えたり共有することができない事も多いかと思います。

ですが、マインドマップを用いて作品にまつわる情報や自分が抱いた感想などを整理してみことで、別の面白さを深堀したり、誰かに語る語彙が増えたりします。

せっかく展覧会に出かけるのであれば、その醍醐味を味わい尽くさない手はありません。

ところでマインドマップって何?といった方も多いと思います。

マインドマップとは頭の中を可視化する思考ツールで、ビジネスや教育の場で定着しつつあります。

例えば、書籍『奇想の系譜』を読んだ後、内容をマインドマップにするとこんな感じになります。自分が本を読んで印象に残ったことや、考えたことや、知りたくなったことなどを一枚の紙に書き出すことで、頭の中が解放され、全体を俯瞰してみることができます。

当日の参加者は全部で9名。

二週間ほどの受付期間だったにも関わらず、参加条件であった「書籍『奇想の系譜』を読む」「『奇想の系譜展』を鑑賞する」をこなし、申し込んでくださった、みなさん。当然気合いの入った方ばかりでした。

今回は、書籍・展覧会の全体の中でも「伊藤若冲」に焦点をあて、以下のような流れで行いました。

1. マインドマップの書き方を知る (自己紹介と若冲に関する簡単なマインドマップを書いてみる)

2. 作品を鑑賞する

3. 鑑賞を踏まえた上でメインのマインドマップを書く

4. 皆で共有する

1.マインドマップの書き方を知る

はじめに、マインドマップの書き方についての説明がありました。次に、2つのテーマについて簡単なマインドマップを書き、慣れて行きます。

マインドマップ1:自己紹介

①Who:何をしている人?、②Art:美術館との関係、③Why:本日参加した理由の3点をメインとしたマインドマップを作成します。書きやすいので練習にちょうどよく、加えて参加者同士の交流につなげます。

マインドマップ2:若冲について知ってること

本で勉強したこと、以前から知っていたことなど、現在の頭の中を整理します。知ってること、知らないこと、知りたいことなどを見える化し、そこから、今回作品を鑑賞する上でのそれぞれのテーマを決定します。

皆さん「マインドマップを書くのは初めてです」と言いながらも、初めてとは思えないペースとクオリティで書き進めていました。

2.作品を鑑賞する

マインドマップを書いて若冲について思い出し、自分自身の鑑賞のテーマを設定できたら、今度は若冲の作品を鑑賞してみます。

まずはグループごとに鑑賞。その後、各自が設定したテーマを意識しながら一人でみてまわります。

グループでの鑑賞では、参加者同士が作品を前に語らい、自分の視点とは異なる視点を楽しんでいるようでした。複数人で作品をみるのは初めてという方が多く、誰かと一緒に鑑賞するってこんなに面白いんだ、と喜んでいただけました。

3.メインのマインドマップを書く

鑑賞で得た気付きを踏まえて、本日最後のマインドマップを作成します。

時間をかけてじっくりと。

各人が自分の脳内と向き合い書き出して行きます。

参加者の数だけ個性的で面白いマインドマップが出来上がっていきます。

4.共有する

最後に参加者同士でそれぞれのマインドマップを共有します。

他者の視点から物を見ると、新しい発見があります。同じものを見てきたはずなのに違うものが見えている、そんな面白さを感じていただけたのではないでしょうか。

他の人が書いたマップを見合う時間。初対面の皆さんが2時間でここまで距離が縮まりました。

実施後のアンケートでは、マインドマップをもっと書いてみたい、美術館に行く機会が増えそうといった好意的な声を多数いただきました。

面白いコメントとしては、知識がなくても楽しめるという感想の一方で、知識があればもっと楽しめる、と言う意見がありました。マインドマップ鑑賞法は、展覧会の知識の量にかかわらず楽しむことができ、さらに別の人と互いの見方や考え方を一目で共有できる特性は、美術館を更に楽しむ助けになると感じました。

何を見るかと同じくらい、どの様に見るかは大切で、その見方によって、得るものは大きく違うのだな、と実感しました。そして、自分が何を見ているのかって、案外自分自身にも見えていないとも感じました。

この先AIが発展する世界では同じ答えが出ればいい程度の仕事なら機械がやることになります。

人間にとっては人と違うことが唯一にして最高の価値になるかもしれない。もっと、自分の脳と向き合わないと。そんなことを考えながら、今回のプログラムはこれにて終了。自分が自分であることを楽しめるようなプログラムをこれからも模索していきたいと感じました。

執筆:平田賢一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2018.12.16

日時 2018年12月16日(日)

①午前:11:00~11:30 ②午後:14:00~14:30

会場 東京都美術館 ギャラリー A・C

東京都美術館で開催された「見る、知る、感じる──現代の書」。

2017年より開始された現在公募展で活躍している作家を紹介する「上野アーティストプロジェクト」シリーズの第二弾です。

2018年度は書の公募団体に所属する6名の作家による作品が「見る・知る・感じる」といった鑑賞者の目線を意識したテーマのもとで紹介され、日ごろから書に親しんでいる方だけではなく、初めて書の作品世界に触れる方も楽しめる展示となりました。

この展覧会場で開催された、とびラーによるプログラム「はなしてみま書!」。

このプログラムでは、展示室で出会った人々が少人数のグループに分かれて、作品を見て気がついたことや感じたことなどを、お互いに言葉を交わし合いながら一緒に鑑賞していきます。

今回の「はなしてみま書!」には午前と午後 合わせて約32名の方にご参加いただきました。

このプログラムには事前申し込みの必要はなく、ほとんどの方が、配布したチラシや当日のとびラーからの呼びかけがきっかけとなり参加してみたとのこと。

なかにはプログラムの途中で輪の中へふらっと立ち寄ってくださった方もいらっしゃいました。

集まった参加者は3つのグループに分かれ、それぞれ2、3作品を鑑賞しました。

まずはそれぞれでひとつの作品を少し鑑賞してみます。

近づいたり離れたり。いろいろな角度からじっと見つめてみると思いがけぬ発見があることも。

そのあと再びグループで集まり、全員で作品を見ていきます。

とびラーが、

「どう感じましたか?」と問いかけると、

「ここが…」と、気になったところを指差して、線の形や墨の色、文字の意味など、色々な意見が参加者から語られます。

こちらは各グループが鑑賞している様子です。

「動物みたいにみえる!」

「ここにこんな文字が…」

初めて出会った人どうし、最初はすこし緊張していた空気がだんだんほぐれ、様々な発見が生まれていきます。

ほかの人の言葉を聞いて頷いたり、自分の考えたことを話してみたり。

そうしているうちに作品だけでなく、おのずとお互いの考え方や価値観まで浮かび上がってくるものです。

プログラムの終わる頃には、初めて出会った人どうしのグループにも一体感が生まれていました。

「書の作品ってどう見ればいいんだろう」そう考えたことはありませんか?

私自身、書に関する経験や知識は決して多くはなく、実のところ戸惑ってしまうことも少なくはありませんでした。

しかし、とびラーとしていろいろな人たちとこの展示室で作品を前に言葉を交わしていくうちに、書を「見て、知って、感じ」ながら楽しめるようになっていったような気がします。

これは、美術館という場で作品を見ることの醍醐味のひとつとも言えるのではないでしょうか。

自分ひとりで作品と向き合っている時には気がつかなかったことを人と言葉を交わすことでともに発見していく。

こういった作品の楽しみ方を、来館者のみなさんに知ってもらえる機会になったのではないかと思います。

執筆:久光 真央(アート・コミュニケータ「とびラー」)

ミュージアムが素敵な出会いの場となりますように。

2018.09.30

画家であり「手しごと」の人でもあった藤田嗣治。「没後50年 藤田嗣治」展(2018年7月31日~10月8日)では、藤田お手製の額縁に入った作品3点をはじめ、木工・磁器・陶器などが絵画作品と並んで展示されていました。

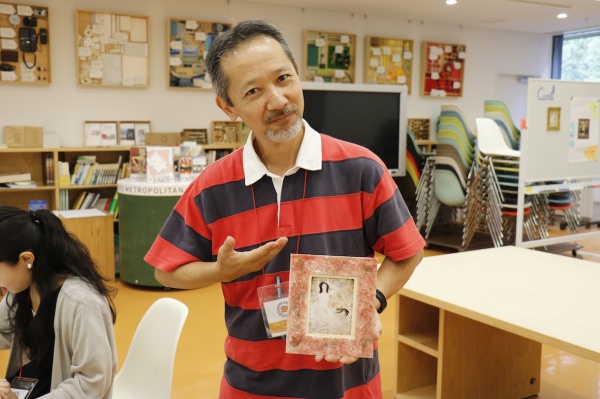

「あなたのフジタをフレーミング」は、大人の方を対象にとびラーが企画した鑑賞・造形プログラムです。藤田が手作りした額縁作品に焦点をあてて展覧会を観賞した後、藤田の作品のポストカードにオリジナルのフレームを作ります。

開催日の9月30日はあいにくの天気。台風の接近が予想されていました、午前中は嵐の前の静けさが上野公園を包んでいました。ワークショップ会場ではとびラーが参加者を出迎え、受付を済ませた方からグループに分かれて着席します。参加者がそろうのを待つ間、自己紹介や、フレームのサンプルを一緒に見るなどして会話が弾み、場が和んで来ました。

プログラム開始です。

はじめに、私たちとびラーについて紹介し、参加者との距離が縮まった所で、参加動機をみなさんにたずねました。「藤田嗣治が好きな方は?」、「フレーム作りに興味を持った方は?」と質問した所、フレーム作りに興味をもってご参加された方が多いことが分かりました。「手を動かす体験が楽しみ」、「どう作るのか」と期待を語る方もいました。

次に、なぜ私たちがこのプログラムを企画したのかを説明しました。

藤田は「乳白色」の下地や「猫の画家」として広く知られていますが、身の回りの物を自ら手作りし、日々の生活を彩っていた「手しごと」の人でもあったことや、今回の展覧会では手作りの額縁も含まれていること。藤田の作品から着想を得てフレームを作ることを通して、作品にあわせて額縁を制作した画家の疑似体験をし、作品と額縁の関係を深く楽しんで貰いたいことなどをお伝えしました。

まず、テーブルに並べられたポストカードの中から、実際に自分がフレームを作りたい作品1点を選びます。

次に、展示室で、藤田お手製の額縁に入った作品と、先ほど選んだポストカードの絵を中心に鑑賞します。額縁の趣がそれぞれ違うことや、絵と額縁の相性、絵からの影響を受けて作られた額縁のデザイン、額縁の色が絵に与える影響など、今までにない見方で作品とじっくりと向き合い、新たな発見をしていました。「絵のエッセンスが額縁にも表現されている」、「絵の中の色が額縁に影響し世界観が広がっている」などの意見が交わされました。

展示室での鑑賞終了後は、ワークショップ会場に戻りグループ毎に感想を共有します。

実際に作品を鑑賞した時の気付きや感じたことを付箋に記入し、お互いの話を聞き合うことで鑑賞の幅を広げます。「藤田作品のどこが好きなのか漠然としていたが、話すことでクリアになった」、「額縁のデザインの豊富さや色の影響を知った」、「額縁も一緒に見ることで絵の見え方が変わった」などの意見が出ました。額縁を意識した視点での気づきなど様々な感想が共有されました。この時間を経て、皆さんの頭の中で額縁をつくる具体的なイメージが見えて来てきたようです。

ここからが待ちに待ったフレーム作りの時間です。

先ずは「マット台紙」と呼ばれる、額と作品の間を仕切る厚紙を選びます。どんな色が作品と響きあうか、様々な色の台紙に自分のポストカードをのせてみます。

額縁を形作るために使用するのは、油絵などで用いられる画材である「モデリングペースト」です。ペインティングナイフを使って薄く額縁の台紙に塗ります。空気に触れると硬化が始まるので、頃合いをみてヘラやスタンプなどの道具を使って装飾を施し、自分が思い描く理想のフレームに近づけていきます。

絵の中から抽出したモチーフを反復させたり、絵の世界感を広げるようにデザインしたりと、鑑賞の体験が発揮されています。

装飾したモデリングペーストが乾くまでの間、最初に選んだマット台紙を絵の大きさに合わせて切り抜いておきます。台紙を切り抜く作業は、とびラーサポートのもと行います。

額縁の形ができたら、彩色をします。ここまで来ると、会話も弾み笑顔で作業する余裕も出てきました。絵の中で使われている1色と同じ色を選ぶ方、カラフルな色使いの絵画と額縁を同じ世界感で色付けする方など、それぞれのイメージを表現していきました。

ようやくオリジナルフレームの完成!想い通りのフレームができたでしょうか。

最後は、参加者全員でオリジナルフレームに入った作品の鑑賞会です。

発表者は、藤田の代名詞とも言える“丸眼鏡”をかけ、藤田になったつもりで制作に込めた思いや作品から受けた影響をユーモア混じりに語ってくれました。絵に描かれているものごとから着想を得て、仕上げの色を選んだ方。自分の部屋に飾る事を前提に、絵と空間との相性を考えて作られた方。同じ絵を選んだ方々のフレームは、出来上がってみると対照的な色味の作品になっていました。皆さんそれぞれに絵から受けた印象がフレームに反映されていました。

プログラムはこれにて終了です。

自分が選んだ藤田の作品のポストカードと、今回制作した世界に一つだけのオリジナルフレームを一緒にお持ち帰りいただきます。

参加者からいただいたコメントを少しだけご紹介します。

「フレーム作り、とても楽しかったです、藤田に対しての思いが深まりました」、「人生で多分初めて額縁にフォーカスして絵を見ました、そしてどんな額縁だと絵が引き立つか考える機会になりました、いつもとは違った絵の見方を学びました」、「額縁を注意して見て、額縁も作品としてとても素敵なのだということが今日参加してみてよくわかりました」などの感想をいただきました。フレーム作りを通じて参加者のみなさん同士のコミュニケーションが自然に生まれたことを、私たちとびラーも嬉しく思います。参加いただいたみなさん、どうもありがとうございました。

作品と額縁はいつもセットで存在しています。しかし作品の印象は残っても額縁が印象に残ることは少ないのではないでしょうか。

藤田は、理想の額縁が手に入らない日本にいた1930年代半ばごろより本格的に額縁をつくるようになりました。その中で、絵の保存と展示、移動のために用いられる額縁を絵画の延長線上のものとして捉え、1点ずつ絵画のテーマに合わせて額縁を制作した時期があったそうです。

藤田の絵画と額縁は一体化した作品として鑑賞することができます。

私自身、絵画作品の額縁に目を向けるきっかけを作ってくれたのは、他ならぬ藤田嗣治の作品との出会いでした。みなさんも、絵画作品を鑑賞する時にはぜひ額縁にも目を向けて鑑賞を楽しんでみてください。新たな鑑賞の扉が、またひとつ開くかもしれません。

執筆:丸山 千香子(アート・コミュニケーター「とびラー」)

私にとって美術館は非日常の場。毎日通っても非日常の場は変わらない、特別感が薄まらない。自由で居られる安心な場、ワクワクも付いてくる。そんな素敵な場での体験を沢山の人と共有する方法を考える今日この頃です。

2018.09.20

毎年行われる東京藝術大学の学生の祭典「藝祭(http://geisai.geidai.ac.jp/2018/)」が、2018年は「ほてり」をテーマに9月7日から9日に開催されました。アートを介したコミュニケーションを目指す私たちとびラーは、藝祭に来たお客さまと、作品展示を見て回る散歩ツアーを企画しました。今年は、昨年までの「藝祭さんぽ」から、ちょっと気分を変えて「藝祭散歩」というタイトルに。とびラー10名での実施となりました。

初日7日は、まずはとびラーの私たちが展示作品を味わい、理解するために使うことにし、「藝祭散歩」本番は9月8日にしました。スタート時間は、午後1時、散歩時間は50分の設定です。

とびラーが下見をして設定した「藝祭散歩コース」は、それぞれ特徴のある4コースになりました。

Aチームは、総合工房棟のデザインと染織の作品を、アーティストと交流しつつじっくり廻る「ゆったりコース」。

Bチームは、中央棟のパフォーマンスと、彫刻棟の彫刻、大学会館のメディ ア映像を見て廻る「ひらめきコース」。

Cチームは、学内のわかりにくい所にあるけれど光っている展示を廻る「いろいろはじっこコース」。

Dチームは、「御輿レポート(https://tobira-project.info/category/藝祭神輿レポート/)」を作成したとびラーと4基の御輿を見に行く「御輿コース」。

当日は、美術学部校舎正門付近で、12時40分から「藝祭散歩」のビラを配り、参加者を募りました。参加希望者には、「展示散歩」か「御輿散歩」か、のご希望を伺い、各チームに割り振り、参加証がわりのとびラー特製手作り「藝祭散歩うちわ」を持っていただきました。

今回「散歩」に参加していただいたお客さまは22人。午後1時に予定通り散歩開始です。

参加者の中には、とびラー企画の、昨年の「藝祭さんぽ」や今年1月の「卒展さんぽ」(卒業・修了作品展散歩)のリピーターの方が複数名いらっしゃいました。

参加者の中には、とびラー企画の、昨年の「藝祭さんぽ」や今年1月の「卒展さんぽ」(卒業・修了作品展散歩)のリピーターの方が複数名いらっしゃいました。

「昨年参加してみて、藝大生の話が聴けたことがとても嬉しかったし、たくさんある作品の中からとびラーのみなさんが選んでくれたものを見て、とても面白かったから、また参加しました。」とのお言葉をいただき、ご案内するとびラーたちも出発前からテンションが上がります。

素晴らしい作品、その作品を創ったアーティスト、アートを愛する鑑賞者、それを繋ぐ私たちとびラー。

「藝祭」という限られた期間に現れる空間で、1時間弱の限られた時間に、どんな出会いの場を作れるか。

アート・コミュニケータである私たちとびラーも、実はワクワクと同時にドキドキしています。今回の参加者のみなさまにも「参加して良かったな」と思っていただけるような「散歩」にしたいと願いつつ、出発しました。

各チームの散歩の様子を各チームのファシリテーターよりご報告いたします。

<チームA「アーティストに会おう・ゆったりコース」>

(とびラー:原田・鈴木(優)・西原)

チームAはとびラー3名、参加者6名でした。そのうちの1名は、なんと昨年の「藝祭さんぽ」で、チームAのファシリテーシーターのとびラーとご一緒にコースを廻られたリピーター。また、昨年の藝祭だけでなく、2月の「卒展(修了展)さんぽ」のリピーターの方もいらっしゃいました。ご縁を感じます。

チームAは、総合工房棟の展示を3箇所廻ります。

最初に向かったのは、デザイン科修士課程の梶谷文雄さんの作品です。

タイトルは「プルースト」。

5センチ四方の小さな箱が十数個並んでいて、その前に文を書くための細長い冊子とボールペンが置かれています。小箱の上蓋の四隅には丸い穴が空いています。それを見た来場者は、「えっ?この作品はどういうものですか?」と少し戸惑っていました。

作品「プルースト」は、香りを嗅いで、その香りにまつわる記憶を自分の言葉にして書き残していくという、参加型の展示でした。

フランスの文豪、マルセル・プルーストの小説『失われた時を求めて』の中で、主人公がある香りを嗅いだことでそれにまつわる記憶が呼び覚まされるという体験をすることから、こうした心理現象を「プルースト効果」と呼ぶようになったそうです。

香りと無意識的記憶、つまり、嗅覚と脳の関係を体験する作品であることを知った参加者のみなさんは、それぞれが小箱を手に取り、蘇った記憶を書き始めます。

「祖父の家の畳の匂いだ。」「昔のお祖父さんのお家の記憶が蘇ったのですね。その時のお祖父さんの笑顔まで思い出されたりしますか。」「そうですね。」参加者ととびラーのやりとりです。「同じ香りでも蘇る記憶はそれぞれ違いますね。」「他の人が書き留めたことも自由に読めるようになっているので読んで見てください。」梶谷さんが勧めます。

下見の時に、梶谷さんは、「同じ香りを嗅いでもそれぞれの受け止め方や記憶があることを知り、それぞれの大切にしているものが異なっていることが分かったり、その異なっていることがまたいいのだと気づけたりしたらいいと思う。」とおっしゃっていました。

香りを嗅ぐという体験が作品世界に入り込みやすかったのか、みなさんの心が柔らかくなっていく感じでした。参加者の方から質問が投げかけられるようになります。

「小箱には、番号とかABCとか記されていませんが、なぜですか。」 「最初、それも考えましたが、やはりそういう番号などをつけない、ただの同じ形の箱のほうがいいと考えました。」

何のラベリングもされてない箱の方が、香り自体の存在感を際立たせるのかもしれません。同じ箱が違う何かを生み出します。

梶谷さんの大切にされていることを下見の時に伺いました。

「作ったり考えたりして、それが形になっていく(この展示では言葉になっていく)ことが、自己肯定につながる。そういう行為を通して自分自身の存在について知っていくことができるのではないか。」

1月に開催された卒展では、「愛のかたち」というタイトルで、いろいろな色や形のピースを鑑賞者が組み合わせて「自分の愛の形」を表現するという参加型の作品を展示された梶谷さん。

「心の中にあるものを、遊ぶという行為を通して形にしていく」というコンセプトが、今回は、香りという、目に見えないモチーフで記憶を呼び覚ますという作品になっていました。こうした1人のアーティストの活動を継続して見ていけるのも、とびラーの楽しみです。この先はどんな展開になるのでしょう。

美大受験を目指すお子さんのいらっしゃる参加者の方から、「どうして藝大を目指そうとしたのですか。」という問いも出て、高校時代からのご自身の思いや経験を率直にお話しいただけて、みなさん感動されていました。藝大生のアーティストという存在と参加者との距離がグッと近くなったように感じた瞬間でした。

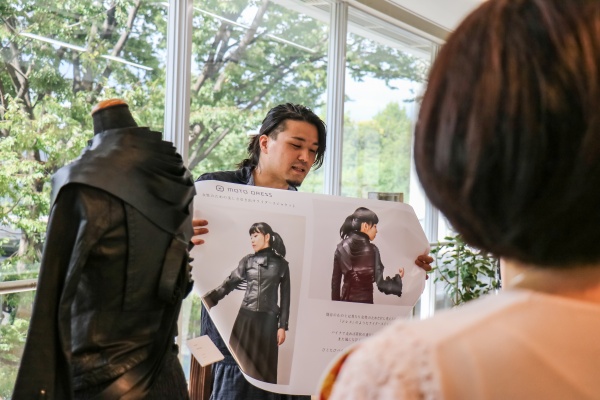

次に向かったのは、デザイン科4年の岡田夏輝さんの作品。

岡田さんは、サンバ部の元部長で、今年もパレードなどで太鼓を叩いて大活躍されている方です。

作品は「machinery」と「Moto Dress」

バイクのエンジン部分のデザインと女性用の革のライダースジャケットの作品です。

技術がどんどん進み、バイクも性能重視で機械部分がスマートになる中で、岡田さんにはバイクのデザインへのこだわりがあるそうです。

「速さや機能を重視して流線型の滑らかなものが増えてきているけれど、やはりバイクの持つ、メカのゴッツイ感じを表現したいのです。逞しくて強そうなイメージのエンジン部分のデザインを今制作していますが、最終的には卒業制作としてバイク全体を作って行きたいです。」来年の卒展では、岡田さんがそのバイクに乗って走る姿を映像に撮り、バイクの展示と合わせてその映像が見られる予定だそうです。

厳ついバイクとは対照的な優しい笑顔と温かい口調に、みなさんも和やかな雰囲気になっていました。

ライダースジャケットは、バイクに乗る女性が着る美しいジャケットがあまりないので制作したそうです。女性らしさを出すために、柔らかい革を帯状に切ったものを鎧のように幾重にも繋ぎ、バイクに乗った時に風に吹かれてたなびく姿を考えたデザインになっています。後でわかったのですが、参加者の中には、かつてライダーだった女性もいらして、「昔バイクに乗っていたのでとても興味深かったです。昔にあんなジャケットがあったら着てみたかったです。バイクの完成も楽しみですね。」という感想をいただきました。

最後には、美術研究科博士課程工芸研究領域(染織)の大小田万侑子さんを訪ねました。

作品は、藍型染「やまとのはじまりのうた」です。

『古事記』がテーマで、神様の始まりから神武天皇までのお話から12話を選んで、鳥の羽根の中に散りばめた大作です。

作品の前に立った瞬間に「わぁ〜」というため息が漏れ、言葉も発しないまましばらく作品に見入っている参加者のみなさんでした。

「どのように染めているのですか」という問いが出たので、大小田さんから、藍であらかじめ染めておいた布に、彫り上げた型紙を載せ、脱色効果のある糊を置いて色を抜いていく「抜染」という手法について説明いただきました。

「孔雀のような鳥の中にお話を描きたいと思ったのはなぜですか。」

「鳥の羽根の模様を見ていて、植物の成長と似ているなあと感じたからです。」

孔雀の羽根がどんどん上に重なって伸びやかに描かれていく作品は、確かに成長していく植物のようにも見えます。一つ一つの羽根の中には、細密で繊細な美しい線で彫られた神様たち、シダや薔薇などの植物、魚や貝殻などたくさんの生命が宿っています。

「見ているだけで幸せな気持ちになりますね。」

そのような感想を抱くのは、描かれている生命のそれぞれが、明るく生き生きとしていて、エネルギーに満ちているからでしょう。鑑賞している参加者のみなさんの表情もキラキラ輝いています。

「この神様はどんな神様ですか」雨の岩戸、猿田彦、やまたのオロチ、海幸山幸、キクリ姫、コノハナサクヤ姫…。参加者の皆さんは興味深そうに説明を聴きながら頷き『古事記』の世界に想いを馳せているようでした。

幼い頃からお母様に絵本の読み聞かせをしてもらっていたという大小田さんは、『古事記』のお話を言葉の響きから自由な発想で作品に表現していくのだそうです。お話そのものの忠実さを追求するのではなく、モチーフとして自分の作品世界に登場させたいものを選び、想像を膨らませつつ美しい姿を生み出して描いているようです。

大小田さんとは、とびラーが昨年秋に藝大生インタビュー(https://tobira-project.info/blog/2017_okoda.html)で取材させていただいて以来の繋がりです。「細かい下書きをほとんどしないで、デザインカッター1本で、このように繊細な表現を彫っていくのですよね。」ととびラーが話すと、参加者のみなさんは驚嘆されていました。

「いろいろなお話や生き物が描かれていて本当に面白いですね!」「見ているといろいろな発見がありますね!」と参加者からの言葉が次々と発せられます。

デザインカッターを握る指先に、まるでアートの神様が宿ったかのように、美しく生き生きと彫られた線。線だけの表現で、生きとし生けるものの生命の輝きを描くことを追求しているとのことでした。

参加者の感想には、こんなものがありました。「私も染めが大好きで、作家になりたいと思っていました。あの作品を1ヶ月で彫り上げるとは…すごいです。是非とも大作家になってください!」

最後にサプライズとして、ファシリテーターのとびラーが「実は、私たちとびラー3人が、今、スカーフのように身につけているこの藍染の手ぬぐいは、大小田さんの作品ですよ!」と上野公園のアート・マーケットで手に入れた藍染の手ぬぐいを紹介しました。

参加者のみなさんには、出会った作品や作者への感想をカードに記していただきます。このチームは、「リブ居間(Living roomまたは居間)」という藝大生作曲のBGMが流れ、建築科が設計した椅子のある、アートな空間(休憩室)で書いていただきました。その中に「まあ、なんと素敵な作品!ではとどまらず、見惚れながら奥の深さに感動しました。」という感想もありました。

とびラーに対しても、嬉しいお言葉を頂戴しました。「3つの作品がそれぞれ全く違った趣で面白かったです。セレクトが良かったですね!」「また卒展修了展でもこのような散歩は企画されるのでしょうか。1人で見て廻るよりも面白いので、また参加したいです。」

とびラーとしても素敵な出会いに感謝しています!

<チームB「ひらめきコース」>

(とびラー:東濃・市川・府川)

チームBに参加いただいたのは、ご近所に住んでいるけど初めて藝大の構内に入られたご夫婦、美術館めぐりが好きなご夫婦、藝大と仕事のつながりがある男性の5名です。

最初に、中央棟2階の人気パフォーマンス「おく」にご案内しました。人だかりの中、プレイヤー2人の緊張感溢れるバトルを見学。参加者の方から早速「人間関係を感じた。」という言葉が発せられます。

その後、裏口を抜けて、出展数、作品の質がともに充実している彫刻棟へ。まず、皆さんにお気に入りの作品を見つけていただき、その作品の前で感想を述べていただきました。

白い大理石で等身大の少年(少女?)の胸像を制作する作家、堀内万希子さんに出会いました。頭の上にハムスターを載せています。堀内さんにお聞きすると「小さな動物と友達になれる優しさ、純粋さを表現したかった」と説明してくださいました。「大理石の彫刻、とてもあたたかく感じました。」そんなお話をしながらの鑑賞となりました。

超迫力満点!の御輿を見ながら美術学部の正門を出て、音楽学部のキャンパスに移動しました。こちらにも烏天狗と白龍が向き合う御輿があります。移動中にも大作をみることができ、参加者はちょっと得した気持ちになったようです。

最後は、大学会館2階にある映像の展示です。ご年配のご夫婦が「散歩が終わったら音楽学部に行きたい。」と言われていたこと、だれかに教えてもらわなければ行かない「穴場」で涼しいこと、などが最終目的地にした理由です。

みなさんに感想のカードを書いていただいて一旦解散。

そして「もっと見たい」という参加者の方のために用意した、中央棟1階「終わるべき芸術のための一音展」へ向かいました。

人のあらゆる表現、音までも、強力なラップで包み込む作品。作家の陣川樹さんから強い衝動が伝わってきます。陣川さんがつくった表現を包むための機能と展示するための機能が一体化した装置は、両手を広げていて、そこから大量のラップが発射、噴出され、ドラム一式が天井近くまで絡め取られたように伸びていっています。このドラム一式は、ライブのたびに包を解いて会場に行き、またここに戻ってきて陣川さんに巻かれます。表現を束の間だけ閉じ込め、そして開放が繰り返されることで、躍動しているように思えました。

最後に「どんな表現でも包めますか?」の質問に「もちろん」。「では、この団扇は?」「では、手から団扇まで包みましょう」と言って包んでもらったのがこの写真です。

参加者の男性からは「とびラーっていいですね。私もなれますか?」などのお話があり、楽しく会話して、今度こそ本当に解散しました。

<チームC「いろいろはじっこコース」>

(とびラー:鈴木(重)・鈴木(康))

チームCは、とびラー2名、参加者6名です。参加者は、「藝祭」の経験がある方、初めての方、藝大生の親御さんなど、「藝祭」との距離は様々ですが、みなさん学生が制作した作品に興味があるご様子。

最初に、絵画棟の奥まった階段を登った2階の廊下に展示されている「はんが・がろう・ろうか」の版画作品に向かいます。そこには作家の田沼可奈子さんと、宮下咲さんがいらして、それぞれ作品についてお話をしてくださいました。田沼さんの作品は、2人のキャラクターが恋に落ち、向かい合って見つめ合う立体作品です。

田沼さんのアイデアとして、現代の版画は、版で紙に擦るだけでなく、写すことに意味を見出すというお話を聞きました。参加者のみなさんは、瞳にお互いが映し出される姿がすばらしいと、話し合っています。宮下さんの作品は、エッチングで擦られたルーズリーフに、さまざまなノートへの、落書きのようなものをモノタイプした作品。「私は直接描く作品は作らないんです」と宮下さん。「ここにあるのは何?」と参加者間でも話が弾みます。みなさんの雰囲気もだいぶ打ち解けてきました。

次に行ったのは、同じ絵画棟の8階の端の部屋「アルコル」の展示。

ここでは小山昌訓さんに作品についてお話していただきました。そこには、科学の研究者のメモのような紙が何枚も無造作に貼ってあります。よく見ると文字が読めない、「何語?」なんと小山さんが作った文字。何やら強い生物を作りたいという架空の研究のようです。小山さんの危ない世界に、参加者は、「これは何?」と興味津々。後で参加者からいただいたコメントには、「小山さんの世界をゆっくり味わいたい。」とありました。

時間が押してきたので、ちょっと急いで、こちらも大学会館2階の「Film and New Media」の展示室へ。

ここでは、遠藤紘也さんと、金井啓太さんにお話を伺いました。遠藤さんは、音と映像の時間をずらしディスプレイに映し出す映像作品。金井さんは、自らの身体をつかって蚊を採集する様子を、ビデオ、写真、標本状のパネルで示す作品。参加者のみなさんは、発想のおもしろさに感心し、作家さんへの質問も続きました。

ここで散歩は解散となりましたが、参加者と作家、参加者同士、そして参加者ととびラーの会話が盛り上がり、参加者のみなさんは満足そうなご様子でした。

<チームD「御輿コース」>

(とびラー:藤田・木村)

昨年の「藝祭さんぽ」御輿コースに参加してくださった方が、今年も来てくださいました。各御輿の前にいる学生にストーリーや作り方について聞きながら、御輿を隅々まで味わうコースです。

見事に仕上がっている4基の御輿を順にめぐります。

・デザイン・芸術学・作曲・弦楽器チーム

・工芸・日本画・楽理・邦楽チーム

・建築・油画・声楽・指揮・打楽器・オルガン・古楽チーム

・彫刻・先端芸術表現・管楽器・ピアノ・音楽環境創造チーム

藝祭御輿を見るのは今回が初めて、という方も数名いたのですが、発泡スチロールで作られていることや、制作期間は1ヶ月あるかないかだということを、学生から聞き、とても驚いていました。

最初は、とびラーが学生に話しかけて御輿について聞き、参加者はそれを聞くというスタイルでした。しかし、2基目の途中からは「聞きたい!」という気持ちが強くなったのか、自分から話をしにいく方があらわれるように。それ以降は各々好きなタイミングで話をしに行っては、また御輿を見に行き…といつのまにか自由なペースで鑑賞やコミュニケーションを楽しめるようになっていました。おそらく、御輿に対する驚きや学生に対する緊張などがなくなっていったからかと思いますが、自分流の楽しみ方を見つけていただけているのなら嬉しいなと思い、見守っていました。

パフォーマンス(御輿パレードや開口一番)が前日にあったことを知り、観なかったことを悔しがる方もいて、「来年は初日午前から来ます!」とおっしゃっていて、御輿ファンが増えたことが嬉しかったです。

散歩終了後、「やっぱり御輿は学生達の話を聞かなくちゃね!」と笑顔で帰っていかれました。

参加者のみなさんからの感想カードを渡しに行ったら、どのチームの学生も驚き喜んでくれました。まさかメッセージまでもらえるとは思っていなかったようです。LINEグループで共有させてもらいます!というチームが多く、すぐにチームに共有してもらえたようで、嬉しく思いました。

「藝祭散歩」は、学生、参加者、とびラーに何かしらの出会いや発見があり、お互いにとっての刺激にもなって、意義深い企画だなぁ…と改めてその良さを感じました。

以上、各コースの様子でした。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、「藝祭散歩」も終了、解散となりました。

「また次も、散歩に参加します。」とおっしゃってくださった方も多かったようです。参加者のみなさまの笑顔が印象に残っています。

アーティストと話をすることによって、その作品が近いものに感じられたり、感動が深くなっていったりする、そんな参加者の心の動きも肌で感じました。

散歩の終了時に書いていただいた感想カードをアーティストの方々にお届けしたところ、「みなさんに見ていただいて作品についてお話しできて本当に嬉しかったです。」「これから卒業制作(修了制作)に取りかかるので、それも是非見にきてください。」というお言葉をいただきました。

私たちとびラーが心を込めてアーティストとその作品の魅力をお伝えしようとすることを、このように楽しみにしてくださる参加者のみなさまとアーティストの方々がいらっしゃることが分かり、改めて「藝祭散歩」実施をして良かったなあと感じています。

「散歩」活動を通して、アーティストとの繋がりが出来て、その活躍を応援し続けていくのは、とても楽しいことです。アーティストと参加者ととびラーとが、アートを前にして何かを発見し、アートの魅力やお互いの感じ方に素晴らしい刺激を受け合うのが、「散歩」の醍醐味ではないでしょうか。

「アートを通して今だけのこの時間を分かち合う」、そんな出会いの場をこれからも大切にしていきたいです。

素敵な時間を共に過ごしてくださったみなさまに心より感謝いたします。

ありがとうございました。

執筆 原田清美<チームA報告&まとめ>・東濃誠<チームB報告>

鈴木重保<チームC報告>・藤田まり<チームD報告>

写真 峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)

鈴木優子・西原香・原田清美

編集 峰岸優香(とびらプロジェクト アシスタント)、

原田清美(アート・コミュニケータ「とびラー」)

原田清美(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびラー2年目です。とびラーの一員として活動し、アートを通していろいろな人々と繋がり、いろいろな感じ方や考え方を知ったり、ワクワクする発見をしたり、感動を共有したりして、世界が広がっていくのをとても嬉しく思っています。

2018.09.18

藤田嗣治は画家であり、「手しごと」の人でもあったことをご存知ですか?

彼は身の回りの物を自ら手作りし、日々の生活を彩っていました。木製のハンガーや衝立、小物入れなど。額縁を自分で作ることもありました。

このワークショップでは、まず藤田お手製の額縁がついた実際の作品を鑑賞します。

作品や額縁のモチーフなどについておしゃべりしながら、鑑賞を深めましょう。

鑑賞のあとは、身近な画材を使って、藤田作品のポストカードに合うあなただけのオリジナルフレームを作ります。

日時|2018年9月30日(日)9:45 – 12:30(9:35 受付開始)

会場|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディルーム、「没後50年 藤田嗣治展」展示室

受付場所|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディルーム

対象|18歳以上

定員|12名(先着順・定員に達し次第受付終了)

参加費|120円(ポストカード代金)※別途「没後50年 藤田嗣治展」観覧料が必要です。

申込方法|以下の専用フォームからお一人ずつお申し込みください。

![]()

※参加には事前申し込みが必要です。

※定員に達し次第、申し込みの受付を終了いたします。

※「没後50年藤田嗣治展」の展覧会チケットが必要です。事前にご準備ください。

※ポストカード代金120円をお釣りのない様、ご準備ください。

※本プログラムでは展示室での滞在時間が限られています。(35分程度)

※広報や記録用に撮影を行います。ご了承ください。

2018.08.19

TURNフェス4の「TURNさんぽ」を終えて、会場を離れようとすると、「TURNさんぽ」に参加された3人の方が会場の隅に集まり、「TURNって最初は良くわからなかったけれど、さまざまな人が出会う場なのかもしれない・・・」と話をされていました。それは、今年も「TURNさんぽ」を行って良かったと思った瞬間でした。参加者の方には、TURNフェス4のテーマである「日常非常日(ピッジョッピジョッピ)」日常と非日常が出会うというコンセプトを、「TURNさんぽ」を通して体験していただけたのではないでしょうか。

異なる背景を持った人々が関わり合い、様々な「個」の出会いと表現を生み出すアートプロジェクト、TURN。そのTURNの様々な活動が会するフェスティバルも、今年4回目を迎え、東京都、アーツカウンシル東京・東京都美術館、Art’s Embrace、東京藝術大学が主催するTURNフェス4として8月17日(金)から19日(日)までの3日間、東京都美術館(公益財団法人東京都美術館)で開催されました。日頃、東京都美術館を活動の拠点としアート・コミュニケータとして活動を行っている「とびラー」も、この興味深いイベントにぜひ関わりたいと考え、「TURNさんぽ」を企画しました。「TURNさんぽ」は、とびラーと参加者が一緒になって、TURNフェス4の展示やワークショップを見て回り、福祉施設の運営に関わっている方やアーティストの方と会話をし、その場を体験し、感じて、考えてみる、会場内ツアーです。

ツアーはTURNフェス4の会期2日目と3日目に開催。18日(土)午後の回は、4つのグループで、19日(日)午前の回は、3グループで実施しました。それぞれのグループに2,3人のとびラーが付き、参加者は2人から5人という編成です。それぞれのグループは、45分で廻るコースを設定し、展示をみたり、アーティストと会話しながら、さんぽを楽しみます。どのグループも少人数で密度の高いコミュニケーションがとれたのではないでしょうか。

ここからは、「TURNさんぽ」が立ち寄った展示や、参加者と施設の方、アーティストの方との会話を紹介します。

みずのきの展示

会場入口を入ってすぐにある展示は、障害者支援施設「みずのき」とそこから生まれた「みずのき美術館」の展示です。そこでは「みずのき」の職員の方から、「みずのき」の歴史のお話を伺いました。画家を講師に招いた絵画活動を行い、一般の展覧会でも評価をうける作家が出現してきた経緯、そこに日比野克彦さんがショートステイしてTURNの発想が芽生えたことなど、TURN前史が語られました。アール・ブリュットとしての活動とTURNの活動には差がありますかという質問に、職員の方からは「作品を作っている方は変わっていないのではないか、むしろ周りの関わり方が多様に変化して来たと感じます」と答えをいただきました。さらに参加者からは障害を持った方がアートに出会うとはどんなことなのかなどの質問がされ、このような機会でないとなかなか聞くことができないお話を伺うことができました。

今回のTURNフェス4では、TURNの海外交流に関わる展示やワークショップが重要な位置を占めていましたので、「TURNさんぽ」もそんな場所に立ち寄りました。

昨年アルゼンチンで開催された第1回国際現代美術ビエンナーレBIENALSURでのTURN in BIENALSURプロジェクトに参加された、ペルーのアーティスト、ヘンリー・オルティス・タピアさん、アルゼンチンのアーティスト、アレハンドラ・ミスライさん、日本のアーティスト岩田とも子さんが、今回のTURNフェス4でも参加されています。

ヘンリー・オルティス・タピアさん

アレハンドラ・ミスライさん

ヘンリーさんは、ペルーでのTURNで、「シクラ」というイグサ編みを用いて交流しましたが、日本では国内産の藁とイグサを用いた「はぁとぴあ原宿」での交流プログラムでの経験をもとに、展示とワークショップを行っています。TURNさんぽの参加者との会話では、草を撚り合わせるという行為や、時計回りに撚るか反時計回りに撚るかということにも、文化により異なる意味づけがされているという興味深い話をしていただきました。だれにでも参加できるワークショップからも、そこに伝統とのつながりや、深い意味が感じ取れます。

アルゼンチンのアーティスト、アレハンドラ・ミスライさんは、日本の福祉施設「台東つばさ福祉会」で、そこの利用者と半分ほど編みあげた編み物をTURNの会場に持ち込み、続きを編むというワークショプを行なっていました。どこの場所を編み進めても良い、どんな編み方をしても良いというものです。アレハンドラさんは「施設でワークショップを行うために、できることを探ることで、作品世界が広がり、多様な人々と関わることができました」と話されていました。

岩田とも子さんのワークショップ

岩田とも子さんのコーナーでは、岩田さんがブエノスアイレスで行った「折形、(おりかた)」のワークショップが、日本に里帰りするかたちで行われていました。床には鏡が置かれていて、会場から地球を貫いてアルゼンチンにつながる縦穴のイメージが作られています。その開口部にはたくさんの石が置かれています。ワークショップ参加者は、最初にそのアルゼンチンにつながる石の中から好みのものを一つ取り上げます、次に和紙を日本古来の折形に従って折ります、最後に折られた和紙の上に選んだ石を置きます。こうしてアルゼンチンと日本が繋がります。簡単な手作業で改まった気分になれることに、さんぽ参加者も興味深そうです。

小野龍一さんのインスタレーション

エクアドル中央大学とのプロジェクトTURN – LA TOLAにも参加された、大西健太郎さんと、小野龍一さん。大西健太郎さんはエクアドルでも行なった、新潟県十日町市莇平集落で伝承されてきたシッチョイサという踊り・パフォーマンスを会場内で披露されていました。大西さんは、さんぽの参加者に、「見るー見られる」という関係性を、拡大する社会の中でどう表現するかが問題だと、話していただきました。

小野龍一さんは、ピアノの弦に天井からつるした弦を結びつけ、弦の振動と音の振動を楽しむインスタレーションをされていました。参加者は弦に直接ふれて、音の振動を感じる不思議な体験に気持ち良さを感じていたようです。

袋田病院の上原耕生さん

利用者の作品の前で

今回のTURNフェス4では精神科病院に関わる展示が2つあります。一つは茨城県の袋田病院です。ここでは、治療や教育だけではない「自己表現の場」としてのアート活動がされています。袋田病院で今年10月に開催されるアートフェスタに向けた、大きな恐竜を作るワークショップ作品や、利用者が作成した壁いっぱいの版画作品が並ぶ中で、袋田病院で利用者とともに活動をされている上原耕生さんに話を伺いました。

「上原さんが袋田病院に行かれたきっかけは?」

「袋田病院で作業療法士として働かれているスタッフから声をかけていただいたのが始まりでした」

「最初の活動は?」

「絵の具を垂らすドリッピングのワークショップで遊ぶところからです」

「精神病と言われている方と、健康だと言われている人の違いを感じましたか?」

「特には感じませんでした」

そんな会話の脇で、さんぽ参加者の小学生の男の子が、「あれスキ、すごいなー」と母親に語りかけていました。まさに、障害とか、年齢とかがない世界がここにはあるようでした。

となりの一角はフランスの精神科病院、ラ・ボルドに滞在し、交流を重ねて写真作品を作られた田村尚子さんの展示です。患者さんの自転車での散歩風景を、光をたくさん取り入れて撮った作品などが展示され、自然に溢れる気持ち良さそうな場所が広がっています。田村さんからは、そこにいる患者さんと同じ時間を過ごした経験を話していただきました。かならずしもいつも穏やかに受け入れられたわけではなく、最初は写真に撮られることに怒った患者さんが田村さんに迫って来たこともあるそうです。それでも、その人は、後になって、自らが読んでいた本を田村さんにプレゼントしてくれたそうです。そんな田村さんの話を聞いて、あるさんぽ参加者の方は、「すでに一周して田村さんの展示のキャプションも読んでいたけれど、アーティスト本人に話を聞いて、ラ・ボルドでの過ごし方、そこであった人々のことがやっとわかった」と感想をもらされていました。

『共生するアトリエ』で岡本智美さんの作品を前に

伊勢克也女子美短大教授の『共生するアトリエ』は、障害がある人のところへアーティストが行き活動するのではなく、障害がある人もそうでない人もいっしょに制作することが可能なのではないかと問う空間です。ここでは伊勢さんのかつての教え子で自閉症をもつの岡本さんとアーティストたちが、伊勢さんと共にモデルさんを前にして制作しています。

参加者は、岡本さんが木の葉状の粘土をはりつけ彫像を作成しているのを間近で見て、またその側で元芸大生の彫刻家たちが本気で制作しているのを見て、共生のありかたを間近でみることができます。伊勢さんは、参加者の質問に、人によってみんな違うし、できることも違う、でもそうだからといって、同じ空間で制作することができないわけではないと話されました。

今井さつきさんは、人間ノリ巻きを実演されています。希望者は、まぐろや、きゅうりといっしょに、ノリ巻きの具になり、今井さんに巻いてもらえます。だれでもが、同じように巻いてもらえるわけです。子供の参加者は、さんぽプログラムの中では巻いてもらう時間がとれず残念そうでしたが、さんぽが終わった後で、ここに戻って巻いてもらったようです。希望が実現できて良かったです。

佐藤さんの部屋で

この奇妙な部屋は佐藤悠さんの展示。何が奇妙かというと、部屋に入っても、あるのは電話だけ。受話器を手に取ると仕切りの向こう側にいる佐藤さんが電話に出るという仕掛けです。相手の姿が見えない形で会話をすると、不思議と本音をいうことができたりします。「TURNフェスは、多様性といっても明るい多様性になってしまわないだろうか、一人になりたい人や、引きこもりたい人を含めた多様性を守るために、この部屋を作ったんです」と語ってくれた佐藤さん。相手が見えないことで、自問自答も同時に生まれる空間。参加者からは、こども電話相談室みたいという感想もでてきました。

いくつか「TURNさんぽ」でまわったところを紹介しましたが、各グループはこのうちの2、3箇所だけを45分かけてまわりました。それでも、参加者のみなさんには、会場全体を一周していただき、とびラーやアーティストと会話していただけたので、TURNフェス4の一端は味わっていただけたのではないかと思います。

会場をまわった後の会話

さんぽ終了後のクロージングの場では参加者のいくつもの感想をいただきました。

「TURNってわからなかったけれど、色々な人が何かできるということ」

中学生の参加者は「大人と子供、障害の有無、国籍が違っても、一緒にそこにいることに意味がある」

「さんぽに参加しなかったら、ここに来ても、大縄跳びになかなか入れないような気分を味わったかもしれない」

「さんぽをしながら、会場から何が聴こえてくるのか、ラジオのチューニングをしているようだった」「一人で見るとよくわからなかったけれど、見方がわかって良かった」

「気後れしてしまいそうな会場の中で、安心して見られた」

「さんぽでアーティストの話を聞いてからまた見ると、違って見えてくる」

「TURNさんぽ」に参加された方が展示やアーティストとの会話を通して、TURNに少しでも関心を持っていただけたなら、このプログラムの意味があったと感じながら、今年の「TURNさんぽ」は終了しました。

最後に、「TURNさんぽ」を実施したある「とびラー」のコメントを紹介したいと思います。

「会場の雰囲気はまるで生き物のよう、フェスなだけにあちこちでさまざまなことが起こっていました。いろいろなバックグラウンドをもった人たちがこの場に集まり、もともとある思いや考え、その場で感じる気持ちや思い、出会った人との関わりや出来事から、思いがけない自分に出合う、そんなところが、私がTURNに惹かれるところ。」

執筆:鈴木重保(アート・コミュニケータ「とびラー」)

東京都美術館で開催される展覧会の中でも特別な熱気を持った展覧会「TURNフェス」。「TURNさんぽ」では参加者と共に会場に突入し、この熱気の発生源を探りました。そんな様子を少しでも伝えられたら嬉しいと思います。

2018.07.06

2018年7月6日、『プーシキン美術館展ー旅するフランス風景画』にて、ヨリミチビジュツカンを開催しました。事前申込制で、11人の方にご参加いただきました。

ヨリミチビジュツカンは、2013年にはじめて開催され、仕事や学校帰りに、気軽にふらっと、美術館に寄り道してほしいという思いから、金曜夜に不定期に開催されてきました。とびラーと来館者が対話をしながら展示室をめぐり、人と人、人と作品が出逢う素敵なプログラムです。今回は、約1年ぶりの開催です。

プーシキン美術館展は、65点の風景画が展示され、美しい風景をめぐる『旅』がテーマです。ヨリミチビジュツカンでも、『旅』をテーマに3つのグループで展示室をめぐりました。

3つのグループ名は、こちらです。

1.藤田観光

2.ツール・ド・ヤス

3.クラブKHM

ご一緒するとびラーメンバーの名前をつけて、旅行会社のような名前にしました。

まず最初に、各グループごとに旅をともにする仲間と出逢います。自己紹介を兼ねて「最近行った、または印象に残っている旅先」について紹介し合いました。

自己紹介が終わったら、さぁ、いよいよ、旅の始まりです。

Bon Voyage、良い旅を。行ってらっしゃいませ。

ツアーの構成は、3部構成になっていて、序盤はグループで作品をみる時間、中盤は1人で作品をみる時間、終盤はカフェタイムです。

まず、序盤のグループで作品をみる時間です。

3つのグループで違う作品をみました。それぞれのグループでどんな旅になったのでしょうか。

藤田観光 コンスタン・トロワイヨン《牧草地の牛》(1850年代)を鑑賞中です。

「牛たちが平和そう。」

「柵が描かれているけれど、満たされているように見えるので絶対に逃げなそう。」

という発言がある一方で、

「空の一部分が曇っているから、平和な時間も長くは続かなそう。」という気づきも。

こちらは、ツール・ド・ヤス。 モーリス・ド・ヴラマンク《小川》(1912年)を鑑賞中です。

「手前の木々は、何か暗くて、不気味で、人の気配が感じられない。」

「遠景には、明るい色彩で家が描かれていて、救われる。」

「風が吹いているみたい。ざわざわとした音が聞こえるよう。」

など、いくつもの作品の見方が積み重なっていました。

写真には鑑賞している作品が写っていませんが、どんな作品をみているか、想像してみてくださいね。

クラブKHM アンドレ・ドラン《港に並ぶヨット》(1905年頃)を鑑賞中です。

「描かれている人たちが何をしているのか気になる。」

「網かな。」「何か干しているのかな。」「赤と青で表現されているのは魚かな。」

時には旅のアイテム、アートカードでも確認しながら、一緒に想像を巡らせています。

ここでは、一作品ずつのご紹介ですが、各グループで違う作品を3作品ずつみました。

旅の中盤は、1人で作品をみる時間です。

「あなたにとっての旅の風景画」をテーマに1作品を選んできてもらいます。

選んだ作品番号やタイトルだけではなく、感じたことをメモしてくれている方もいました。

また1作品だけではなく、たくさん選んできてくれた方もいました。

そして、旅もいよいよ終盤。旅の仲間と再会して、カフェへと向かいます。

旅の道中も各々がみてきた景色に話がつきません。

お茶とお菓子で旅の疲れを癒しながら、カフェタイムの始まりです。

図録で作品を確認しながら、1人1人が選んできた「あなたにとっての旅の風景画」について話しました。

「自分も英雄となってこの絵の中に入りたい。」

「この絵の中で、お弁当を広げて、ピックニックがしたい。」

「自分が実際に行った旅を思い出した。」

等々、「あなたにとっての旅の風景画」を選んだ理由は様々です。

全体での共有の時間では、グループでみた作品の話題にもなり、他のグループがみた作品も気になるというコメントも。

最後は、1人1人が選んできた「あなたにとっての旅の風景画」をグループだけではなく、全体で紹介し合って終わりました。

「モネの時代の作品はよくみてきたけれど、それより昔の作品は、教科書でもあまり見たことがなくて、新鮮だった。」と、作品との新しい出逢いについてや、

「『あなたにとっての旅の風景画』をテーマに、作品を見る時間が新鮮だった。好きな作品をみがちだけれど、テーマがあるとそれに合うようなものを探す。好き嫌いとは、また違う軸で見るというのが新鮮だった。」

等、ヨリミチビジュツカンのプログラムについての感想もいただきました。

旅のお土産、ラベンダーの良い香りで、余韻にひたるなか、旅は終わります。

皆様のおかげで、私たちもたくさんの発見と出逢いがあり、とても楽しい旅ができました。

ご参加いただいた方々、参加はできなかったけれど、応援してくれた方々、誠にありがとうございました。皆様の次の寄り道を心よりお待ちしております。

執筆:有泉由佳子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:有泉由佳子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

とびラーから海外とびラーへ。もうすぐベトナム!Hẹn gặp lại nhé!!

執筆協力:北田郭時、藤田まり、鈴木康裕、木村仁美、大谷聡子