2021.10.16

第4回建築実践講座|「美術館を考える」

日時|2021年10月16日(土) 10:00~12:30

会場|東京藝術大学 中央棟 第三講義室

―――――――――――――――――――――

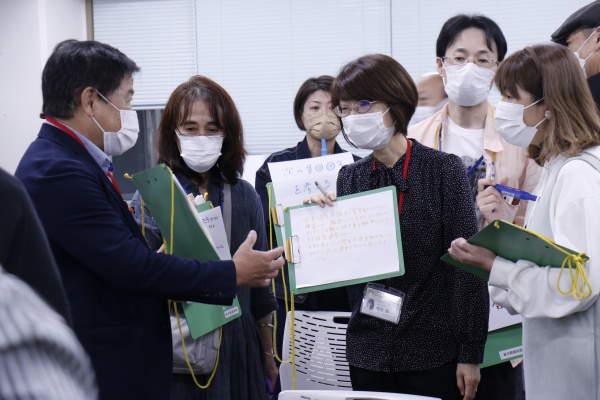

4回目となる今回の講座では、これまでの講座での学びを”とびラーのみなさん自身の言葉”からふりかえり、これからのアクションを考える、という流れで進みました。

これまでの講座後のふりかえりアンケートの言葉を抜粋したものを一部、紹介します。

(第1回|都美の歴史と建築)

・建物があればそこに歴史があり、今に至るまで人の思いや営みが積み重なっていることに思いを新たにしました。

・建築も多くの人の眼差しを共有してこそ名作になるのだと思います。

(第2回|建築の見方・楽しみ方を知る)

・身近に建築を感じましたし、歴史や文化そして人と大きく結びついていることがわかりました。人が生きていくのに大切なものなんだ、と気づきました。

・建築を通して、そこに作られた意味や社会の仕組みなどを自 然に学んでいけることを知った。

(第3回|コミュニケーションを生む場作りとは)

・場づくりを考えるときには、その場はどんな目的で作るのかをきち んと認識しておかなければならないことに気付かされた。

・建物や仕組みそのものではなく、それらを通して社会にどんな変化 を起こしたいかをデザインされているところが、とても印象に残りました。

共に学ぶ仲間の言葉から、これまでの学びをふりかえり、これまでの講座で「一番印象に残っていること」を共有し合いました。

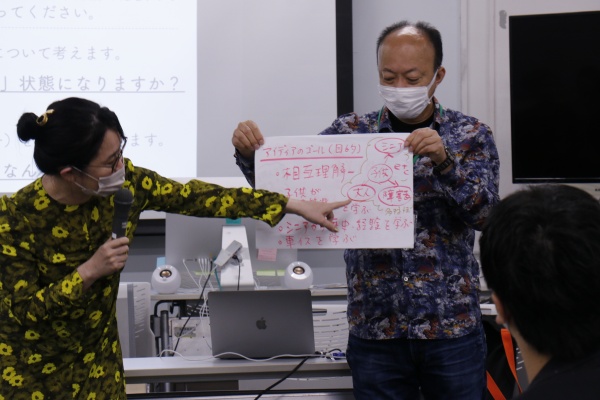

【問い1】実現すると「なにが」「どんな」状態になりますか?

最後は、各グループで「アイデア」と「その目的」を共有し合いました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.09.25

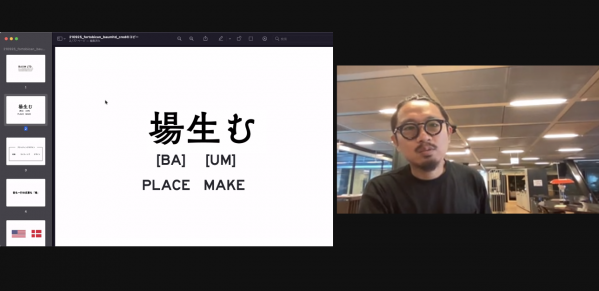

第3回建築実践講座|「コミュニケーションを生む場作りとは」

日時|2021年9月25日(土) 17:00~19:00

会場|オンライン

講師|宇田川裕喜(株式会社バウム代表)

―――――――――――――――――――――

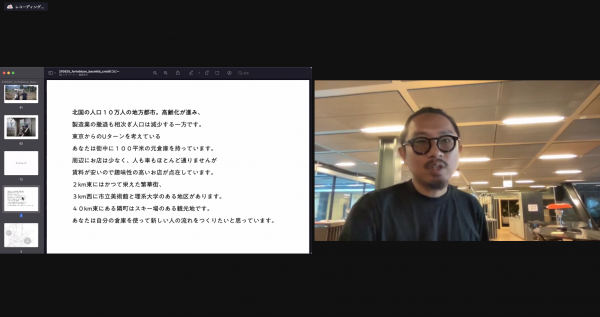

今回の講座では、株式会社バウム代表、ブランディングデザイナーの宇田川裕喜さんをお迎えしました。デンマーク コペンハーゲンのオフィスから、オンラインでご登壇いただき、「コミュニケーションを生む場作りとは」をテーマに、事業事例の紹介、オンラインでのワークショップ、デザインのプロセスについてお話しいただきました。

事業事例として京都市京セラ美術館のカフェ「ENFUSE」、丸の内仲通りアーバンテラス等を紹介いただきました。洗練されたアウトプットに加えて、コンセプトやそこに至るまでのプロセスを伺い、その場所やその周囲にいる人々の活動や気持ちに注目をして、人の動きを軸にした場のデザインを学びました。

オンラインワークショップでは「コンセプトを考えるワーク」として、4〜5名でのグループワークを実施しました。提示された課題に沿って、”具体的な誰かのための場” について、グループで検討しながら話し合いを進めます。

最後に、グループワークの内容を紐解きながら、デザインのプロセスを実践的に学びました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.08.28

第2回建築実践講座|「建築の見方・楽しみ方を知る」

日時|2021年8月28日(土) 10:00~12:00

会場|東京都美術館 講堂

講師|倉方俊輔(建築史家、

―――――――――――――――――――――

建築実践講座の2回目は、建築史家の倉方俊輔さんにお越しいただきました。

建築の専門家の視点から”建築を見る”ことの価値、また、

「イケフェス大阪」の事例では、そこで暮らす市民が ”建築” に主体的に向き合い、生き生きと関わる様子を紹介いただく中から、その土地の特徴や、ひいてはその地域の持つ文化性といった目に見えないものまで紐解いていきます。また、小学校低学年のこどもを対象とした建築ツアーの事例からは、よく見ること、そして考えることを通して、世代や文化を超えた建築の鑑賞について伺いました。最後には、参加者と講師による質疑応答を行いました。

人々が楽しみながら建築や文化と関わり合う活動を紹介いただき、とびらプロジェクトでの活動にも引き付けて考えを深めることができたのではないでしょうか。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.07.03

第1回建築実践講座|「都美の歴史と建築」

日時|2021年7月3日(土) 9:30~12:30

会場|東京藝術大学 中央棟 第三講義室

講師|河野佑美(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係)

―――――――――――――――――――――

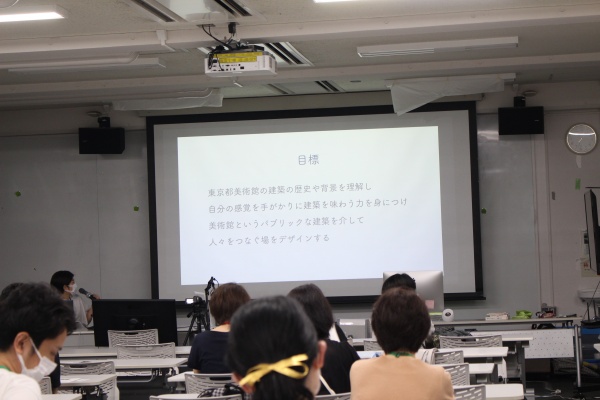

全8回の講座の初回となる今回は、

初めに、建築実践講座の年間目標を確認します。

東京都美術館の建築の歴史や背景を理解し、

自分の感覚を手掛かりに建築を味わう力を身につけ、

美術館というパブリックな建築を介して人々をつなぐ場をデザインする。

今年度は、約50名のとびラーが講座の中で共に ”建築” を学び合います。講座目標の中で、気になったキーワードに関して2〜3人のグループで共有し合い、互いの関心を知り合います。

とびラーになるまで建築には全く興味がなかったという方から、建築を専門とする方まで、とびラーのみなさんの”建築”との関わり方はさまざまです。講座の中では、とびラー同士での対話と共有を挟み、お互いを知ることで、ひとりではできない学びや発見が生まれることを期待しています。

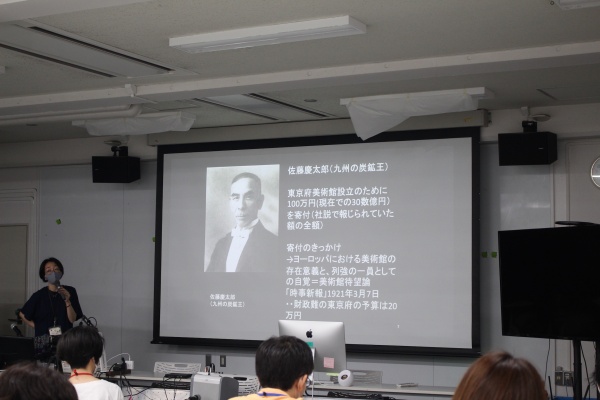

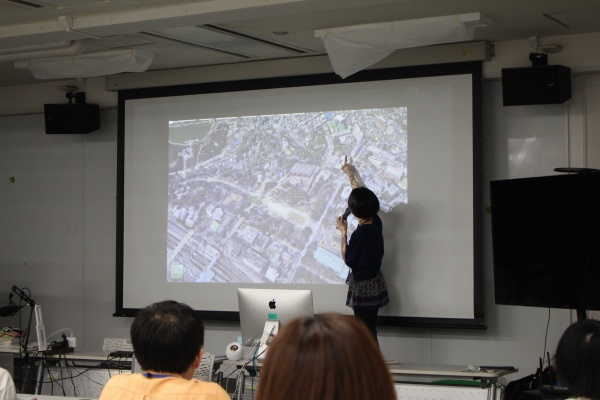

続いて、河野佑美さんのレクチャー「都美の歴史と建築」では、東京都美術館の歴史や成り立ちを学びます。

現在の東京都美術館の姿を設計した建築家・前川國男の生い立ちや、建築に込められた想いやがこだわりが、当時の写真と、実際の素材サンプルなどと共に共有されました。

普段の活動で、何気なく過ごしている場所・使っているものに込められた、建築家のこだわりや大切にされてきた時間を知ることで、都美の新しい魅力が見えてきます。

エントランスの天井の着色に実際に使用された「インド砂岩」のサンプル。色へのこだわりも都美建築の見所のひとつ。

レクチャーの後半は、「100年後にも遺したい!伝えよう、ここが見どころ!」をテーマに、都美を観察するワークを行いました。

実際に都美へ出掛けて行き、レクチャーの中で出てきた話題を切り口に、素材やデザイン、色などに注目をして、都美建築の中で印象に残った点を探し、じっくりと観察します。

最後は、発見したことをノートにまとめ、「とびラー専用掲示板」でお互いに見せ合いました。

自分の発見を自分だけのものにせず、言葉にして発信すること、その “誰か” の発見から新たな気づきを得たり、思いがけない出会いにつながることがあります。発見の輪が広がり共感を呼び、都美の建築を介したコミュニケーションが生まれ、建築の新しい価値となるのではないでしょうか。

建築に込められた意思を理解して、言葉にする。愛着を感じ、大切に使い続ける。私たちの活動そのものが都美建築を100年先の未来に遺すことと地続きなのだ、と気がつく機会となったのではないでしょうか。

東京都美術館の歴史や背景を知り、自分自身の感覚を頼りに発見と発信をする、都美 ”建築”の魅力に触れた1日となりました。

今日の講座での学びを軸に、それぞれの視点での都美建築の見どころや楽しみ方を追求し、「とびラーによる建築ツアー」や「とびラボ」などでの、来館者との建築を介したコミュニケーションの実践へとつなげて欲しいと思っています。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.01.09

第8回建築実践講座|「一年間のふりかえり」

日時|2020年1月9日(土) 13:30~15:30

会場|zoom(オンライン)

―――――――――――――――――――――

昨年6月から開催されてきた建築実践講座も本日でラスト。今回は講座全体のしめくくりとして、これまでの活動をふりかえり、アート・コミュニケータとして建築を介して取り組めることをあらためて考えました。

講座の流れ

はじめに、初回から前回までの講座の概要と、その実践の場となった建築プログラムをおさらいします。つづく「こども向け建築ツアーメイキング」の企画発表では、前回の講座で考えたツアーの内容や、その企画に至るまでのプロセスをグループごとに紹介。次に「建築を介して人々をつなぐ場をデザインする」ため、これから自分が取り組めることをまずは一人で考え、続いて少人数グループで話し合い、最後にそれぞれグループで出たアイデアをチャットで全体に共有します。そして最後に、建築実践講座に携わってきたスタッフから、チャットに対するレスポンスや、今年度のふりかえりが寄せられました。

講座の様子

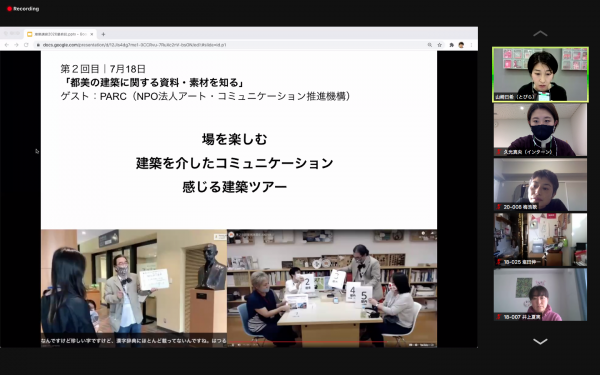

〇一年間のふりかえり|ほとんどオンラインで開催された今年度の建築実践講座。第2回目の講座では、PARC(任期満了をしたアート・コミュニケータが立ち上げたNPO)のメンバーをガイド&サポート役、基礎講座を終えたばかりの9期とびラー3名を参加者役とする模擬建築ツアーの様子が生中継されました。

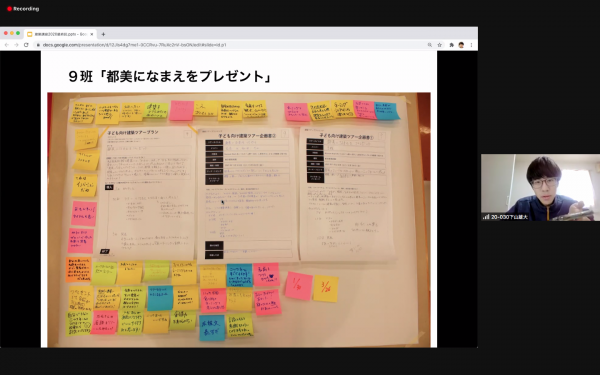

〇グループワーク報告会|「おむすび階段」「かまぼこ天井」など、東京都美術館の見どころに与えられた特徴的なニックネームに注目して組み立てられた建築ツアープラン「都美に名前をプレゼント」は、よく見ることを軸に、”名付け”という方法で発見の言語化を促すプログラムです。この企画は今年3月下旬の「Museum Start あいうえの」のプログラム「上野へGO!リアル」で実施される予定です。

〇これからを考える|「”建築を介して人々をつなぐ場をデザインする”ために、これからアート・コミュニケータとしてできること」を、3、4人組で話し合います。このグループのメンバーは、今年度の講座やプログラムを通じて、「建築は人を抜きにしては語れない」ことに気がついたそうです。

〇フィードバック|建築実践講座に携わってきたスタッフから受講したとびラーへコメント。熊谷香寿美さん(東京都美術館)は、とびラーから寄せられた「建築は、その場にいるだけで、コミュニティに入れてくれる懐の深さがある」という声が印象に残ったといいます。

まとめ:今年度の建築実践講座と建築プログラム

今年度の建築実践講座は、新型コロナウイルス感染症予防のため、前回をのぞいてほとんどの回がオンラインで開催されました。さらに学びの実践の場となるプログラムも中止/延期あるいはソーシャルディスタンスの確保など、感染症への対策を徹底したうえで実施されています。このような状況下で、自分たちができることはなにか?とびラーもスタッフも試行錯誤を重ねながら、新たな建築プログラムのカタチを探り続ける一年となりました。

オンライン配信のとき、講座に参加するとびラーは東京都美術館(以下、都美)という建築空間の外から参加することになります。とりわけ今年度から活動する9期とびラーは、前年度までとは異なり、都美の空間を直に体感しないまま都美の建築と向き合うことになりました。

そのような状況でも、都美の建築プログラムを体験してもらおうと企画されたのが、第2回の模擬建築ツアーの配信でした。

このような流れの前後で、とびラーは都美の建築を題材とする「とびラボ」の数々を立ち上げ、コロナ禍でも建築を味わおうとオンラインでのミーティングを交えながら活動してきました。

とびラー同士で、都美館建築の気になるポイントを探求する「都美館伝説・なに?なぜ?なんで!」、とびラー同士で建築ツアーを体験し合う「とびラー向け建築ツアー」、スケッチを描くことで都美を見る目を共有しあう「都美を描くラボ」などなど。様々な方法でとびラー同士での”建築を味わう”探究がなされました。また、年度の後半にはとびラー外の方に向けた活動も多く提案されています。

本年度の建築実践講座を担当した山﨑日希さん(とびらプロジェクト)いわく、本日までに開催された今年度の建築系「とびラボ」は11個。昨年度は合計3個であったことを踏まえると、コロナ禍で展覧会が中止になったりする中で、常に変わらずにあり、人々を受け入れる建築への熱・関心の高まりが感じられます。

これまでとは異なるコロナ禍での建築実践講座や建築プログラムでの体験が、今後の活動にどうつながっていくのか。

これからのとびらプロジェクトの動向、そして任期満了する7期とびラーの活躍からますます目が離せません。

8ヶ月間ありがとうございました!

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2020.12.12

第7回建築実践講座「こども向け建築ツアーメイキング」

日時 |2020年12月12日(土) 13:00~15:30

会場 |東京藝術大学 中央棟 第三講義室、zoom(オンライン)

―――――――――――――――――――――

12月12日のお昼過ぎ、第7回目となる建築実践講座が開催されました。実践講座の参加者がオンライン以外の場に集合できたのは本年度初!しっかりと感染症対策を行いながら、これまでの実践講座や建築プログラムでの学びの集大成ともいえる建築ツアーメイキングに取り組みました。

講座の流れ

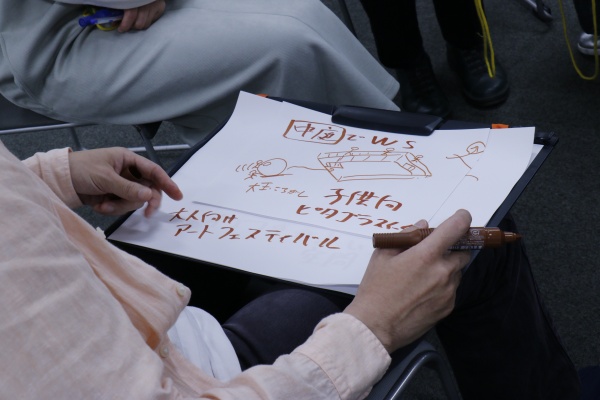

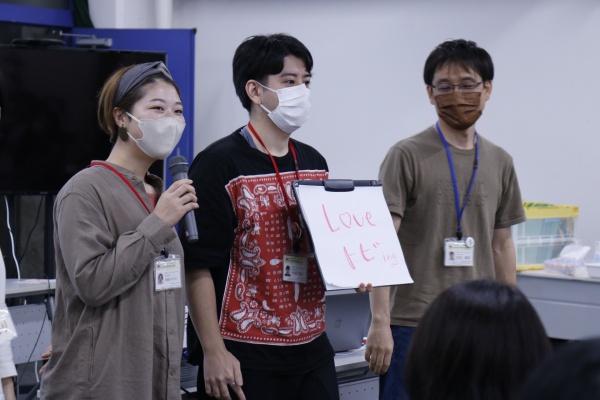

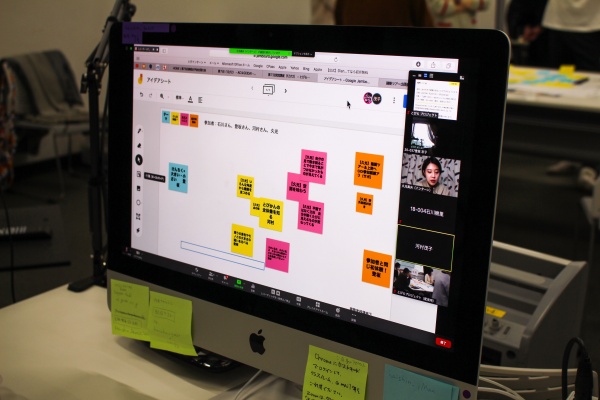

今回は、「参加したひとが“自分の力で建築を見る”ことができるようになる」ことを目指す、子ども向け建築ツアーをつくるワークを行いました。前半は、東京藝術大学の会場に集まった9グループとオンライン参加の1グループに分かれ、企画を考えます。まずはそれぞれで付箋にアイデアを書き出し、それからグループごとにメンバー同士でアイデアを共有しながら話し合うことで、段階的に企画を組み立てていきます。後半は、ほかのグループの企画に目を通し、それぞれの意見を交換し合いました。ここでのレスポンスを踏まえながら、グループごとに企画をあらためて見直し、プランを調整しました。

講座の様子

〇ひとりでアイデアを出す時間|まずは付箋にアイデアを出します。水色の付箋に建築ツアーの「テーマ」、ピンク色の付箋にツアーで「伝えたいこと」、そして黄色の付箋に「自分の強み」が書かれています。

〇企画書①「ツアープランを考える」|グループでそれぞれの付箋を出し合い、ツアーのテーマを設定します。そして、ツアーをどのような体験にできるのか考えながら、具体的なプランを練っていきます。

〇検証:全員で見合う|ひとつのグループにつき一人のとびラーがテーブルにとどまり、他のチームのとびラーたちに自分のチームが組み立てたプログラムをご紹介。テーブルに立ち寄ったとびラーは、そこから気づいたことを黄色の付箋に書き込み、その企画へのレスポンスとして付箋をテーブルに置いていきます。

〇企画書②「ツアープランを磨く」|グループごとに再集合。ほかのグループの企画やもらったコメントを踏まえ、ツアープランの内容をさらに磨き上げていきます。

〇発表:企画書を見合う|最後に、それぞれで各チームの企画書を見合います。ここでも黄色い付箋を用いてコメントを書き込みます。

まとめ:リアルでもオンラインでも!ともに学び合える場を目指して

今回とくに印象に残ったのは、会場の人々がオンライン参加のメンバーとも積極的に交流できるよう工夫を凝らしていた点です。本日の講座は、受講者とスタッフが同じ場所に集まることのできる貴重な機会でしたが、ブログ執筆者は都合によりオンラインで参加しました。「今回は一方的に会場の様子を観察することになるのかな」。そんなふうに思っていたのですが、建築実践講座の運営スタッフ、そして会場のとびラーたちがリモートの参加者のことも気にかけてくれたおかげで、オンラインでの参加者同士、さらには会場にいる人ともコミュニケーションを取りながら建築ツアーのメイキングに取り組むことができました。

〇オンライン参加者によるツアーメイキングの様子|とびラー3名とインターン1名で、GoogleのJamboardやスプレッドシートのようなツールを使いながら、建築ツアーのプランを組み立てていきました。

グループの企画を見合う時間には、会場にいるとびらプロジェクトアシスタントの原さんが配信用スマートフォンのレンズ越しに、それぞれの企画書や紹介の様子を見つめることができました。「このグループの企画は……」「こういう紙を使って、みんなで模型を作ったり……」会場の参加者たちは、身振り手振りを交えながら他のグループのメンバーに企画の内容を伝えています。話し手にイヤホンのマイクを近づけると、多くの方がレンズに目線を合わせながら企画をご説明くださいました。さらに、会場の参加者のなかには、オンライン参加者の作った企画書が映し出された画面を熱心に見つめてくださった方もいたそうです。

わたしは会場である東京藝術大学の第三講義室に行けませんでしたが、その場のメンバーがオンライン参加者の存在を意識しながらワークを進めてくれたおかげで、自分もその場の一員なのだと認識できました。オンラインでもリアルでも、ともに学び合えるように。今年度のとびらプロジェクトでのオンラインツールを活用した取り組みの数々が、このような共通認識に支えられた「場」としても実を結びつつあるのではないか?そのように感じることのできた回でした。

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2020.11.14

第6回建築実践講座|「教えない授業から考える」共同構築的な学び

日時|11月14日(土) 13:30〜15:30

場所|zoom(オンライン)

講師|山本崇雄(新渡戸文化学園中学 英語教諭)

―――――――――――――――――――――

吹く風が冷たく身にしみるようになってきた11月14日の昼下がり。本年度6回目の建築実践講座が開催されました。今回は『「教えない授業」の始め方』の著者であり、現役の中学校の英語教諭である、山本崇雄先生をゲストにお迎えし、教える/教えられるという関係ではない「共同構築的な」学びについて考えました。

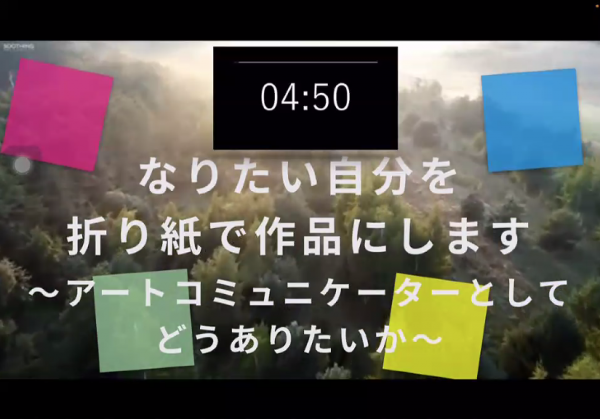

今回の講座では折り紙を用いた2つのワークがおこなわれました。はじめに取り組んだのは「今の自分を見つけるワーク」。手元の折り紙の色や形によって、アートコミュニケーターとして生かしたい自分の強みをカタチにしてみます。

もうひとつのワークへと移る前に、山本先生が取り組まれている「教えない授業」について、様々な事例を交えながらお話いただきました。そして満を持して取りかかった「なりたい自分を見つけるワーク」。これからアートコミュニケーターとしてどうありたいか、今度は目指したい自分を色や形で表現しました。そして最後に、山本先生と稲庭さんのディスカッションや質疑応答を通じ、自主的な学びについてさらに深く考えていきました。

〇今の自分を見つけるワーク|オンラインツール「My Padlet」にアップロードされた参加者の折り紙をみていく山本先生。参加者は自分の作った折り紙を4人組のブレイクアウトルームで紹介し合います。その後、それぞれで折り紙の写真を撮影してMy Padletに投稿することで、参加者全体に共有されました。

〇BORで意見交換|「教えない授業」について、山本先生から共有いただいた記事。この記事を読んで疑問に思ったことがあれば、チャットに書き込んでいきます。それぞれの質問には、山本先生ご自身からお答えいただきました。

参考:東洋経済オンライン「子どもの主体性を高める「教えない授業」の今」

〇講義「教えない授業」の実際|山本先生が所属する私立中学校の時間割。平日の7限目には、それぞれの生徒が興味関心に合わせて自由に学習できる「セルフペースドラーニング」が導入されています。

〇なりたい自分を見つけるワーク|折り紙で作った「なりたい自分」を紹介するとびラー。こちらの方は「緑に囲まれた上野公園で、角のとれた状態で様々な人とつながる姿」を切り絵で表現したそうです。

〇ディスカッション&質疑応答|日本の学校の現状と今後の展望について言葉を交わす山本先生と稲庭さん。

山本先生は、教える/教えられるという今までの授業の在り方を否定しているわけではありません。そうではなく、現代の状況に即して「教えない」という「選択肢を増やす」ことで、明治維新からの形式を保ったままの教育機関と急速に変化していくリアルな社会との間にある大きな隔たりを埋めていきたいのだと言います。

ここで今年度最初の建築実践講座をふりかえってみます。はじまりのガイダンスで伊藤達矢さん(東京藝術大学)は、講座全体の重要なテーマとして「自分の感覚を手がかりに建築を味わう」ことを掲げました。ただ都美の建築に関する知識を学ぶだけでなく、それぞれが自ら建築を楽しむ目をもち、その場にいる人同士で建築の魅力を共有していけるように。この目標は、教える/教えられるという知識提供型の教育から誰かに依存することのない双方向的な対話を目指す山本先生のお話やワークに少なからず通じるものがあるのではないでしょうか。

次回の講座では、外部向けのプログラムとしての提供を視野に入れたうえで、こども向けの建築プログラムメイキングに取り組みます。今回の講座で新たに出会った共同構築的な学びの在り方が、次回のグループワークにどう活かされていくのか。それぞれのとびラーの思考のプロセスやワークへの取り組み方に注目していきたいと思います。

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2020.10.24

第5回建築実践講座「コミュニケーションを生む場作りとは」

日時|10月24日(土) 13:00〜15:00

場所|zoom(オンライン)

講師|宇田川裕喜(株式会社バウム (BAUM LTD.)代表)

―――――――――――――――――――――

さわやかな秋晴れに恵まれた10月24日のお昼過ぎ。今年度5回目となる建築実践講座が開催されました。今回のテーマは「コミュニケーションを生む場作り」。ゲスト講師としてコンセプトデザイナーの宇田川裕喜さんにお越しいただきました。

○街も一行の文章も「場」|講師の宇田川さんは、書き手と読み手がいるということから、「一行の文章」も最小単位での「場」と捉えています。

講座の前半は宇田川さんがこれまで手がけてこられた事業を、コミュニケーションという視点でご紹介いただきました。京都市京セラ美術館のミュージアムカフェ「ENFUSE」のコンペや丸の内仲通り「Urban Terrace(アーバンテラス)」などの事例を通じ、人の集う「場」を生み出し継続するためのプロセスについてお話しいただきました。後半にはコンセプトを考えるワークに取り組みました。ここでは3、4名ほどの少人数グループに分かれ、「良い街」と「悪い街」について思い浮かぶ要素を挙げていき、それぞれの考える「悪い街」をプロデュースするための企画を練りましたワークの終了後、宇多川さんから場をデザインするとき意識すべきポイントをレクチャーいただきました。また、本講座の中間と最後に設けられた質疑応答の時間には、とびラーから事業内容やキーワードに関連する質問や感想などが多く寄せられました。

〇コミュニケーションを生む場作り①:|京都市京セラ美術館の構想図。宇多川さんは採用された案が「建物のみで完結せず、街との連続性のあるもの」であったことに注目。「ピクニックセットをレンタルできる」カフェを設計し、晴れた日には美術館のある岡崎公園でお弁当を食べられる場をデザインしました。

〇コミュニケーションを生む場作り②:コンセプトを考えるワーク|東京都美術館のアートスタディールームから参加したとびラー数名によるワークの様子。

ここで練られた企画は「活気のない商店街」という悪い街のイメージをプロディースする方法として、「シャッターを地域の有志でペイントすることで人の集まる場をつくりあげる」というものでした。

〇質疑応答の時間|とびラーから寄せられた質問に答えていく宇田川さん。ここでは企画において人々を引き寄せる要素を指す言葉「磁石(マグネット)」についての質問に、具体的な事例を交えながら解説してくださいました。

ワークのまとめとして、宇田川さんはブランディングデザインを手がけるにあたって大切にしているポイントをいくつかお話くださいました。なかでもとくに強くお話されていたのが、「調査を丁寧に行う」こと。どのような場を作るにせよ、そこにはターゲットとなる、すなわち企画を届けたい対象の存在が必要不可欠です。その人たちにとって魅力的な提案となるよう、企画のモチベーションとなる要素(=マグネット)の力を把握し、対象者にとって足りないものや不便なこと(=ペイン)を理解しようと努める。このプロセスでの取り組みが丁寧であればあるほど、場のデザインの質が上がっていくのだといいます。

こうした考えは、とびラーが講座の中で考えてきた、東京都美術館の建築を軸に考える企画づくりにも当てはまることではないでしょうか。たとえば美術館に立ち寄った人全員が対象となる「とびラーによる建築ツアー(*)」とMuseum Start あいうえのの子ども向けプログラムとして開催された「うえの!ふしぎ発見:けんちく部」では、フィールドは重なっているものの対象者の層が異なるために、それぞれのプロセスのもとで別個のコミュニケーションの場が生み出されたといえます。さらに定期的に開催されている前者のプログラムに限っても、などの変化によりその場にいる人が変わることから、まったく同じ場が形成されることはないといえるでしょう。

(*)今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響から、事前申込制で実施中。

これまでのプログラムは、とびラーが建築という箱だけでなく、そこに集う人々もしっかりと観察することで入念に作り上げられてきたものです。今回の講座は、建築プログラムの組み立てのプロセスだけでなく、場に集う参加者についてもあらためて考えてみる機会となったのではないでしょうか。

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2020.09.26

第4回建築実践講座「美術館建築の歴史的変遷と公共性」

日時|9月26日(土) 13:30〜15:30

場所|zoom(オンライン)

講師|佐藤慎也(建築家/日本大学理工学部建築学科教授)

登壇|伊藤達矢(東京藝術大学)、稲庭彩和子(東京都美術館)

―――――――――――――――――――――

またたく間に夏が過ぎ去り、はやくも冬の息吹すら感じられた9月26日の昼下がり。第4回目となる建築実践講座が開催されました。今回のテーマは「美術館建築の歴史と公共性」。ゲスト講師として建築家の佐藤慎也さんにお越しいただきました。美術館建築の公共的な役割にあらためて目を向け、これからの美術館の在り方、そして、より心地の良い空間をつくるため自分たちにできる働きかけを考える機会となりました。

講座の前半は佐藤さんによる講義。「美術館建築の公共性」について、1960年代以降に国内で設計された美術館建築の内部写真や図面を通して、いかにして美術館建築に人が主体となるワークショップのための空間が形作られてきたのかを概観しました。

そして後半はとびらプロジェクトの伊藤達矢さんと稲庭彩和子さんも登壇し、3名によるディスカッションです。

佐藤さんが現在計画に携わっている八戸市新美術館(仮称/以下、八戸市新美術館)の事例を中心に、「新たな美術館立ち上げのプロセスや背景」について、同館の基本構想に美術館を運営する立場から参与している伊藤さん、おなじく館を運営する立場としてさまざまな新美術館設立のための委員会に関わってきた稲庭さんが言葉を交わします。その直後の質疑応答では、先の対談でも触れられた美術館建築が成立するのに不可欠な土壌としての様々な人々(行政、委員会、運営、市民など)の在り方への理解を深めるための質問がとびラーから多数寄せられました。

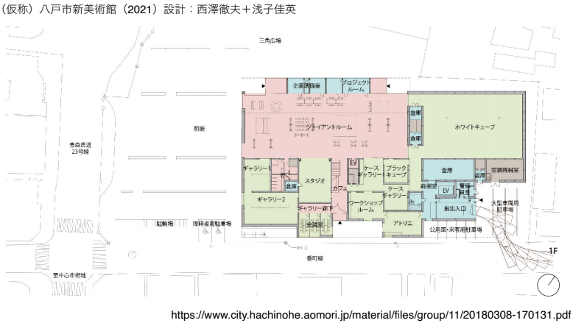

〇講義:「美術館建築の公共性」|ここで佐藤さんが示しているのは、2021年開館予定の八戸市新美術館の設計図。共用スペースとして幅広い用途で使える「ジャイアントルーム」の規模が展示室にあたる「ホワイトキューブ」よりも大きいのが特色です。

〇対談:「新たな美術館立ち上げのプロセスや背景」|今回、対談と質疑応答の進行も務めてくださった伊藤さん。八戸市新美術館の基本構想を実現するために経た過程や「ジャイアントルーム」の運用方法などについて、佐藤さん、稲庭さんとお話しいただきました。

〇質疑応答の時間|とびラーから寄せられた質問に回答する稲庭さん。新しい美術館の構想に携わってきたお三方から「舞台裏」について伺える絶好の機会ということで、なかには先の対談からさらに踏み込んだ質問も。

ゲスト講師の佐藤さんは、昨年度11月に都美の講堂で開催されたオープンレクチャーで、これまでの国内外の美術館建築の歴史的変遷(「第一世代」から「第三世代」まで)と、それに連なる「劇場」としての機能を有する「第四世代美術館の可能性」についてお話しくださいました。本講座はその流れを汲むものです。今回の講義と対談の要となった八戸市新美術館は、展示室よりも広い共用空間が中心部に設けられ、アート・コミュニケータら市民の活動が基本構想の段階から盛り込まれているという意味において、佐藤さんの提案する「第四世代美術館」の在り方にもっとも近い事例たりうるのかもしれません。

それではあらためて、都美を拠点として活動する市民であるとびラーが、より心地の良い空間をつくるためにできることはなんでしょう?佐藤さんは、とびらプロジェクトの活動を「日常的な集団活動の場」に該当すると捉え、「第四世代美術館」の一例として紹介なさっていました。また、都美の公募展示室を「快適な滞在のための場」として取り上げています。

これまでの実践講座や建築ツアーなどのプログラムを介して都美建築を味わってきたとびラーの皆さんなら、公募展示室のみならず都美のいたるところを「快適な滞在のための場」にできる可能性があるのではないか。これまでの講座や活動を振り返り、そのように考えます。

国内での美術館建築の文脈における都美の立ち位置をあらためて把握するのみならず、建築と人とのかかわりがますます重要になっていくことを学ぶことができた本講座。プレイヤーとしてのとびラーの活動を今後とも見守っていきたいと思います。

(東京都美術館 インターン 久光真央)

2020.08.01

第3回建築実践講座「都美建築を味わうワーク」

日時|8月1日(土)13:00〜15:00

場所|zoom(オンライン)

―――――――――――――――――――――

_

8月1日、第3回目となる建築実践講座が開催されました。これまでの講座では、講師によるレクチャーなどを通じて東京都美術館(以下、都美)建築の基本的な事項を受動的に学んできました。今回はその次のステップとして、都美建築の魅力を味わいながら伝えるためのコンテンツ作りについて主体的に考えるワークに取り組みました。

はじめに「都美建築のどんなところに関心がある?」というテーマのもと、それぞれの考える建築の魅力を3人組でふりかえりつつ共有します。ワークに関する説明がなされたのち、5、6名のチームにわかれ、ひとりひとりの関心を持ち寄りながら「都美建築を味わうワーク」に取り組みます。グループワークの前半では、チームごとに企画案を作成し、後半では、ほかのチームの企画やコメントをふまえ、内容をブラッシュアップしていきました。

○山崎日希さん(とびらプロジェクト)によるワークの説明|これまで実施された建築に関連する活動の紹介などを通じ、物理的に建築を味わうことができない現在できることは何か?といった問題提起がなされました。

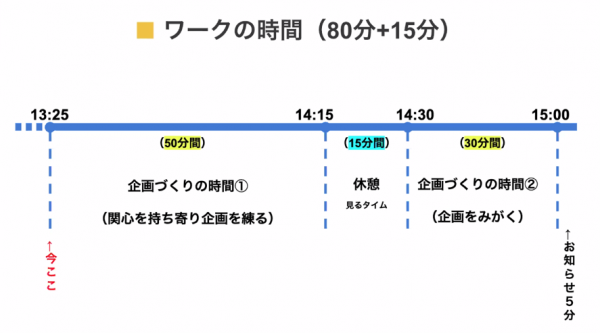

○「都美建築を味わうワーク」のタイムテーブル|

○東京都美術館プロジェクトルームからの配信の様子|建築実践講座では、音声をテキスト化する情報保証ツール「UDトーク」が活用されています。

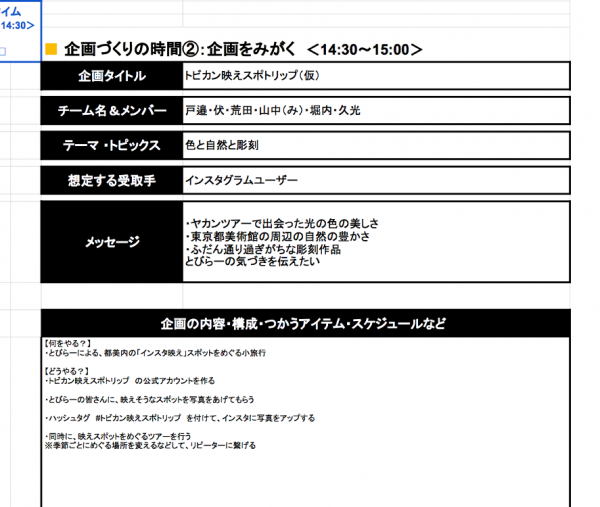

○ブレイクアウトルームごとに作成されたスプレッドシートの企画書(部分)|このグループでは、「都美やその周辺にある色、自然、彫刻の魅力を伝えたい!」という思いをもとに企画が練られました。そして、他のチームの作成した企画やもらったアドバイスを参考に、さらに企画をみがいていきました。

これまでの建築実践講座では、初回で都美の「建築と歴史」、続く第二回で都美建築に関する「資料・素材」について学んできました。そして今回は講義ではなく参加者同士でのワークが中心に据えられたことで、それぞれのいだく関心をきっかけにとびラーとしていかに都美の魅力を伝えられるのか、実際に考えてみる機会となりました。

「都美建築を味わうワーク」では、まず各メンバーのもつ関心をグループ内で共有します。色、彫刻、自然、周辺環境、前川國男、などなど。一見何のつながりもないような意見同士でも、おたがいのもつ考えを掘り下げるうちに、共通する事項が見つかることも。

いつ(開催時期)、だれに(受取手)、なにを(内容)、そして、どういうふうに(伝達方法)?グループで具体的な企画を組みたてていこうと話し合いを進めるうちに、ボンヤリ思い浮かべるにとどまっていたアイデアの輪郭がくっきりと浮かび上がったり、メンバーによる発見や発想で彩られたり、はたまた今まで見えなかった障壁にぶつかったり。これまで建築に関するプログラムに関わってきた方もこれから都美建築をみにいくという方も、その場のメンバーと関心を持ち寄って企画をカタチにしていくことの豊かさややりがいを味わえる回となったのではないでしょうか。

次回の講座は9月26日に開催予定。講師として佐藤慎也先生(日本大学)にお越しいただき、「美術館建築の歴史的変遷と公共性」について学んでいきます。

(東京都美術館 インターン 久光真央)