2021.11.30

2021年度の秋のシーズンの学校プログラム「うえのウェルカム」では、台東区図画工作研究会との連携授業の受入をしました。

10月から11月までの期間、合計4校が来館し、建築と彫刻をテーマに鑑賞プログラムを行います。各校では「新しい見方を獲得すること」を目的として、「マイ・フォーカス」をキーワードに授業内容を組み立てました。授業は全部で3回、美術館でのプログラムは全体の授業の中の2回目に位置します。

美術館でのプログラムの活動のポイントは、大きく分けて2つあります。

2021.11.21

2021年11月21日、東京都美術館で開催中の特別展「ゴッホ展 ── 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」(会期:2021年9月18日~12月12日)にて、『アートを対話で楽しもう!』を開催しました。

『アートを対話で楽しもう!』の開催経緯は、2021年春に特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構*¹が募集した三鷹ネットワーク大学「民学産公」協働研究事業*²に応募したことにはじまり、採択された後にとびらプロジェクトにおいて「これからゼミ」*³を立ち上げ、とびらプロジェクトの協力を得る形でスタートしました。

*1三鷹ネットワーク大学は、三鷹市及びその近隣都市にある20の教育・研究機関を正会員とし、約60の企業や団体等を賛助会員として、平成17年より活動を継続している。「民学産公」の協働により、教育・学習機能、研究・開発機能、窓口・ネットワーク機能を広く地域に提供し、以って市民の生活・知識・経験・交流に資することを目的としている。

*2「民学産公」の連携による知的資源を活用した新しい技術やシステムの開発による地域 に根ざした産業の支援・創出に寄与することを目的としている。

*3 これからゼミとは、3年の任期満了を前にしたとびラーが、任期満了後にアート・コミュニケータとしてどのように活動を展開していくかを考え、その準備を進めるためのゼミ。とびらプロジェクトでは、社会の中で、人と人、人と場所、人と作品をつなぎ、新しい価値を創出することのできる個人やグループの巣立ちを応援している。

■アート・コミュニケーションを三鷹でも

とびらプロジェクトでの2年間の活動を通じて、様々な世代の様々なバックボーンをもつとびラーとたくさんの出会いがあり、共に学び、実践するなかで、アートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインを私自身が住む東京都三鷹市でもできないか、様々な世代が交流するきっかけとしてアート・コミュニケーションをまちづくりに活かしたい、そんな思いにいたりました。

そんな中で、その第一歩としてアート・コミュニケーションを三鷹市民に体験してもらえる場をつくりたいと企画したワークショップが『アートを対話で楽しもう!』です。

告知ビジュアルは、10期とびラーの牟田真弓さんがデザインを担当してくれました。

10月12日に三鷹ネットワーク大学公式ホームページを中心に参加者を募集し、応募〆切の10月31日までに、参加者15名の募集に対し、91件の応募がありました。

今回のワークショップの主旨のひとつである多世代の交流を実現するために、世代ごとに抽選を行い、20代30代から5名、40代50代から5名、60代以上から5名の計15名に参加していただくことになりました。

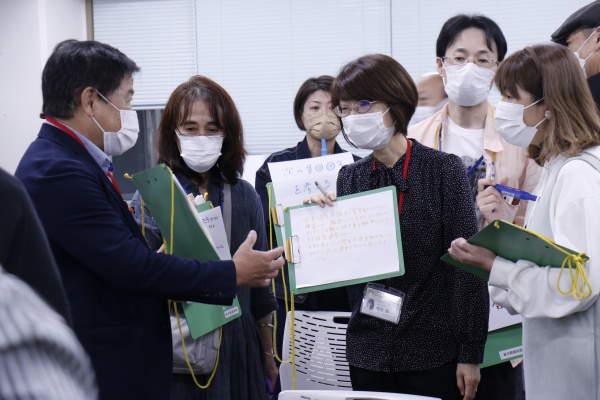

■ワークショップ開催に向けて

新型コロナウィルス感染症の流行拡大こそピークアウトしていたものの、コロナ禍での開催には変わりなく、東京都美術館の「博物館における新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン(公益財団法人日本博物館協会)」を遵守しながら、参加者15名を5名ずつの3つのグループに分け、それぞれのグループにアート・コミュニケータが3名ずつの形で少人数、小グループでの活動にしました。

事前準備の段階から、アート・コミュニケータも3つのグループに分かれて、それぞれのグループでどのように参加者と寄り添うか、どのような場をつくるか、考えながら準備をすすめてもらい、作品研究なども各グループで進めていきました。

ワークショップの主な流れは、下記のとおりです。

- アートカードを使ったアイスブレイク

- アートポスターを使った各グループでの対話を通したアート鑑賞

- 特別展「ゴッホ展――響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」を展示室にて各自鑑賞

- アートスタディルームにて、各グループでのふりかえり

コロナ禍での開催に伴い、美術館展示室内での対話は難しい状況でしたが、アート・コミュニケーションの体感、体験の場として、概ね目的を達成できるプログラムを実施できました。

■ワークショップ『アートを対話で楽しもう!』の様子

アートカードを使った自己紹介からはじまりました。

次に作品のポスターを鑑賞します。

対話を通したアート鑑賞は色々な角度からよく見ることからはじめます。

作品の解説や情報にとらわれず、自分で見たものを言葉にし、

お互いの意見をよくきくことも大切にした鑑賞を行いました。

その後、参加者はそれぞれに特別展「ゴッホ展 ── 響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」の会場へ。

それぞれじっくりと作品と向き合った時間を経て、展示室で本物の作品を鑑賞する。

そんな体験で参加者の皆さんはどんな気持ちになったでしょうか。

展示室での鑑賞を終えると、展示室で見たこと、感じたこと思い思いに言葉にしていきます。

図録やアートカードで作品を共有しながら、対話を進めました。

参加者それぞれがじっくりと作品に向き合いました。

■参加者の声をきく

今回のワークショップを通じて、参加者の声を実際にきくことができたのは、私自身にとっても、一緒に活動したアート・コミュニケータにとっても大きな収穫でした。

自分たちの実践が参加者にどのような影響を与えるかも大切でしたが、それ以上にコロナ禍でなかなか直接リアルにリアクションを感じることが少ない中で、参加者の笑顔や目を輝かせて対話をしてくれている様子がかけがえのない財産になりました。

美術館を拠点に人と作品をつなぐ、人と場所をつなぐ、人と人をつなぐ―コロナ禍でいろいろなことをあきらめなければならない時代でも、美術館に来て本物の作品に出会って欲しい、作品を通してコミュニケーションをしたい、そんな自分たちの「ゆるやかな社会実験」が参加者に届いたと実感できる瞬間でもありました。

〈参加者の声〉※アンケートより抜粋

紹介しきれませんが、参加者の多くにアートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインの魅力を感じていただけたと思います。

■アート・コミュニケーションの可能性

参加者のなかには美術館に普段はほとんど行かない方もいましたが、ワークショップを通して、自分の気づいたこと、感じたこと、本物の作品から受け取ったものを熱狂的に言葉にしていく姿や、参加者が、時間が経つにつれて、どんどん前のめりになっていく様子はとても印象に残りました。

VUCA*⁴と呼ばれる、先行きが不透明で将来の予測が困難な状態が続く時代でも、アートを介してコミュニティを育むソーシャルデザインが、様々な世代の交流を促し、孤独や孤立の「社会的処方」*⁵となるような、誰かにとっての居場所になるような活動になると信じています。

*4 VUCAは「Volatility(ボラティリティ:変動性)」「Uncertainty(アンサートゥンティ:不確実性)」「Complexity(コムプレクシティ:複雑性)」「Ambiguity(アムビギュイティ:曖昧性)」の頭文字を並べたもの。VUCAに込められた4つの単語が示す通り、VUCAとは変動性が高く、不確実で複雑、さらに曖昧さを含んだ社会情勢を示す。

*5 社会的処方とは薬を処方することで、患者さんの問題を解決するのではなく『地域とのつながり』を処方することで、問題を解決するというもの。(『社会的処方 孤立という病を地域のつながりで治す方法』,西智弘編著,2020年,学芸出版社より引用)

そんな活動をまちづくりに活かしていけることができたら、今より少し豊かなまちにできるのではないかと改めて実感することができました。

これからも人と作品、人と人、人と場所を続けていけたらと思いますし、とびらプロジェクトに集う年齢もバックボーンも様々な人たちの交流から、たくさんの活動が生まれ、社会に届けていけることを願ってやみません。

また、このブログをご覧になっていただいた方のおひとりでも、とびらプロジェクトに興味をもち、とびラーとして活動してみたい、そんなふうに思っていただけたら何よりです。

最後になりましたが、開催にあたって様々なご協力をいただいたとびらプロジェクト関係者各位、三鷹ネットワーク大学関係者各位、一緒に活動を支えてくれたとびらプロジェクトアート・コミュニケータ各位、そして何よりご参加いただいた参加者各位、ご応募いただいた応募者各位に心より御礼申し上げます。

【参加アート・コミュニケータ】

卯野右子、柴田光規、和田奈々子、大石麗奈、尾駒京子、鹿子木孝子、梨本麻由美、平本正史、堀内裕子、松本知珠、照沼晃子、牟田真弓、野口真弓、中嶋厚樹

執筆:中嶋厚樹

とびらプロジェクトでの三年間でたくさんの素敵な出会いがあり、本当に様々な経験と挑戦をさせていただきました。人生変わったかもしれないと感じるくらいかけがえのない宝物のような時間でした。

2021.11.16

2021年度の秋のシーズンの学校プログラム「うえのウェルカム」では、台東区図画工作研究会との連携授業の受入をしました。

10月から11月までの期間、合計4校が来館し、建築と彫刻をテーマに鑑賞プログラムを行います。各校では「新しい見方を獲得すること」を目的として、「マイ・フォーカス」をキーワードに授業内容を組み立てました。授業は全部で3回、美術館でのプログラムは全体の授業の中の2回目に位置します。

美術館でのプログラムの活動のポイントは、大きく分けて2つあります。

2021.11.15

第6回鑑賞実践講座|「コーチング/VTSファシリテーションの実践とふりかえり」

日時|11月15日(日)13:00〜17:00

会場|オンライン

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

・鑑賞者の「美的発達段階」について

・10月のスペシャル・マンデーでの実践のふりかえり

・グループ鑑賞の実践

・ふりかえり(コーチング)の仕方について

―――――――――――――――――――――

第6回となる今回は、ファシリテーションの様子をふりかえり、改善ポイントなどを確認する「ふりかえり(コーチング)」について学ぶことを中心にオンラインで講座を行いました。

まず初めに、10月に行ったスペシャル・マンデーでの様子を三ツ木さんとともにふりかえりフィードバックを行いました。

また、Visual Thinking Strategiesの前提となる、鑑賞者の「美的発達段階」について、その考え方や、それぞれの段階の特性を生かした豊かな鑑賞について考えました。

後半は、グループワークでグループ鑑賞とふりかえり(コーチング)の実践を行いました。

それぞれのグループで「鑑賞者」「観察者」「ファシリテータ」に分かれて鑑賞と場の観察をした後、グループ内でそれぞれの役割から鑑賞の場づくりをふりかえり、気づきを共有しました。

今後も、一つ一つの実践を自分たちの力でふりかえり、より良い鑑賞に繋げていければと思います。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2021.11.13

第5回建築実践講座|「ワークショップメイキング・1」

・ワークショップとは?構造と仕組みを考える

日時|2021年11月7日(土) 13:00~16:00

会場|オンライン

講師|稲庭彩和子(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係長)

―――――――――――――――――――――

第6回建築実践講座|「ワークショップメイキング・2」

・美術館建築を活用したコミュニケーションを生む活動を考える

日時|2021年11月13日(土) 10:00~15:00

会場|東京藝術大学 中央棟 第三講義室

―――――――――――――――――――――

■ オンラインレクチャー「ミュージアムとワークショップ」

11月7日のオンラインレクチャーでは、とびらプロジェクト プロジェクトマネジャーの稲庭彩和子さん(東京都美術館学芸員)より、「ワークショップの構造と仕組みを考える」をテーマに、ミュージアムとワークショップという枠組みからお話しいただきました。

社会教育施設であるミュージアムの役割とその変遷を辿りながら、ミュージアムでワークショップを実践する意味と目的への理解を深めます。さらに、とびラーがプレイヤーとして参加した、ワークショップの事例(*)を紐解きながら、活動の構造や対象者との関係性づくりについてなど、ワークショップメイキングの具体的な思考過程を知ることを通して、ミュージアムでのワークショップの仕組みを捉えていきました。

(*)Museum Start あいうえの ダイバーシティプログラム「美術館でポーズ!」

この日の活動は、くじでランダムの4人組に分かれ「お互いを知り合う」時間から始まりました。とびラーとしての「自分の強み」を付箋に書いて差し出し合い、そこにいるメンバーで何ができるのか “素材” を並べてグループの土台を作ります。

超高齢化社会の中、私たちができることはなんだろうか。

美術館は「展示を見にいく」場所だと思っている方は非常に多い。そういった方が、美術館の建築をテーマとしたワークショップに参加することで、美術館の「展覧会」以外の関わり方を知ることができる。主体的な美術館との関わりにより社会との新たな繋がりが生まれたり、建築を知ることで新しい視点に気づき、普段の光景が変わって見えたりするかもしれない。

美術館を舞台に、身近なコミュニティの枠を超えたつながり・出会いが生まれることで、誰もが生き生きと暮らせる、アートコミュニティを創造する、その一助となるようなワークショップを考えます。

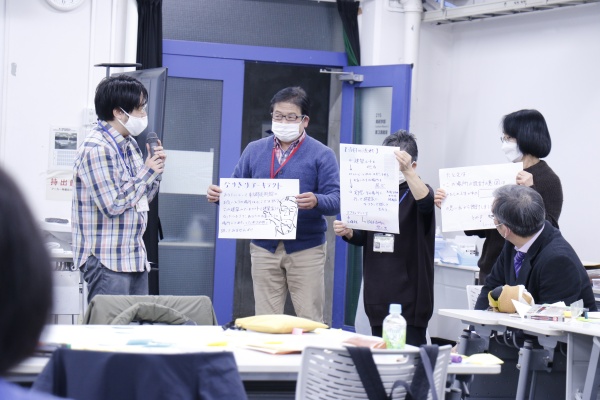

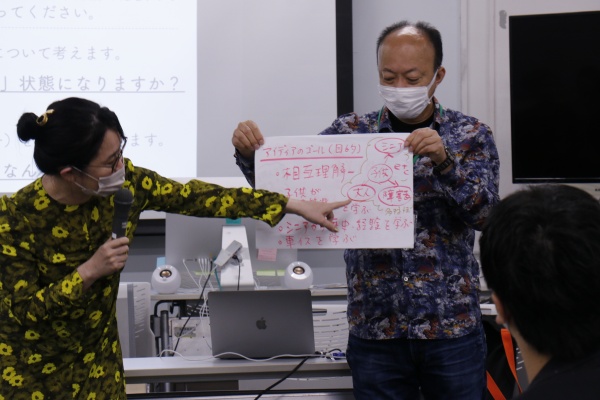

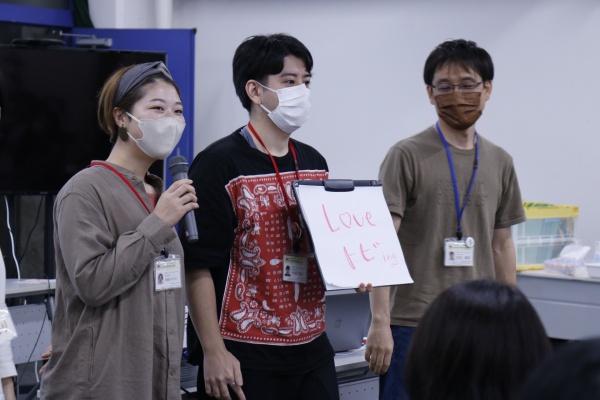

最後は、グループで考えたアイディアを発表共有しました。

・春夏秋冬とび彩 散歩

・1975都美タイムトラベル

・なりきりアーキテクト …

美術館を散策しお気に入りの風景を見つけ、四季の姿を想像することを通して、美術館が居場所となる。美術館の歴史を辿りながら、自分史を重ね対話をすることで、自分と美術館のつながりを発見する。建築家になりきりそこに込められた想いを想像し、自分の言葉として語る。

…などなど、ワークショプの切り口はさまざま!

どれも、美術館への新しい視点に気づき、楽しみながら主体的に美術館と関われるアイデアでした。

前回のレクチャーで共有された美術館の役割、ミュージアムでワークショップをする意味を踏まえて、参加者を具体的に想像し、これまでの経験や価値観を問い直しするために、何が必要なのかを考え・具体的なプランにすることができのではないでしょうか。

ここまでの学びとワークを活かして、建築を介したコミュニケーションづくりの実践につなげたいと思っています。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.11.10

2021年6月、8月、11月に、東京都美術館(以下、都美)にて「都美の野外彫刻を味わう」というワークショップを開催しました。

2020年から続いた新型コロナウイルスの影響で、美術館が休館したり、展示室内での対話が難しい状況が続いていました。

そうした中でもできるアートを介したコミュニケーションの場として、私たちが注目したのが都美の収蔵作品であり、常設展示されている「野外彫刻」でした。野外彫刻は全部で10点あり、そのうちの6点が正門から広がる空間(エスプラナード)に展示されています。

感染症予防対策の点でも、屋外だったら、ソーシャルディスタンスに気を付けながら参加者と安全に対話できるかもしれません。しかも観覧料が不要です。

このように考えて、3月にエスプラナードの野外彫刻を鑑賞するラボを立ち上げました。

いつも通り過ぎていた野外彫刻

東京都美術館にある野外彫刻といえば、真っ先に思い浮かべるのが、ランドマークにもなっている大きな銀色の球体《my sky hole 85-2 光と影》。

しかしそれ以外の作品は、あまり気に留めることもなく、素通りしていました。

そこでまずはラボのメンバー自身が作品に親しむため、作品研究からスタート。作品について調べていくうちに、どんどん愛着がわいていきました。

右上から時計回りに

堀内正和 《三本の直方体 B》(1978) ステンレス

五十嵐晴夫 《メビウスの立方体》(1978) 花崗岩

鈴木久雄 《P 3824 M君までの距離》(1977) 花崗岩

保田春彦 《堰の見える遠景》(1975) 花崗岩、ステンレス

堀内正和 《三つの立方体 A》(1978) ステンレス

井上武吉 《my sky hole 85-2 光と影》(1985) ステンレス、鉄

立体作品での対話型鑑賞に挑戦

とびらプロジェクトの活動のベースに、初年度にとびラーとしての基本的なコミュニケーションの在り方を学ぶ「基礎講座」と、実践的な活動の場を想定した「実践講座」があります。実践講座の中には「鑑賞実践講座」があり、対話を通した作品鑑賞のファシリテーションを学びます。

このラボに参加したとびラーの多くは鑑賞実践講座を受講していましたが、立体作品の対話型鑑賞のファシリテーションの経験がほとんどありませんでした。

野外彫刻で対話型鑑賞の場を作るために、とびらプロジェクトのスタッフと一緒にファシリテーションのコーチングを2回ほど行い、少しずつ立体作品の鑑賞に慣れていきました。

ファシリテーションの練習をしながら動線も確認。参加者を迎えて狭いエスプラナードの中で6点の作品をうまく鑑賞していくために、3チームで2作品ずつ回ることにし、それぞれのチームの動線がバッティングしないようにコースを検討しました。

参加者には「今日呼んでほしいお名前」を書いていただき、ネームフォルダに貼ってお渡しすることにしました。他に消毒用のアルコールも用意。

梅雨の晴れ間に実施した第1回目

5月開催を目指して準備を進めてきたものの、緊急事態宣言及び都における緊急事態措置等に基づき、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、4月25日から5月31日まで東京都美術館が臨時休館。

6月13日に開催を目指すも、季節は梅雨。前日のお天気判断により、残念ながら中止となってしまいました。次のチャンスは6月30日。なんとかお天気も持ちそうだということで、無事に開催の運びとなりました。

日時:6月30日 10:00~11:00

参加者:募集により9名

《my sky hole 85-2 光と影》を鑑賞中。お互いの言葉に耳を傾け合います。

《メビウスの立方体》を鑑賞中。参加者が何かを見つけたようです!

《三本の直方体》を鑑賞中。参加者は作品の周りをまわりながらお気に入りの鑑賞のポジションを探しています。

各グループでは、参加者とともにいろいろな角度から野外彫刻をじっくりと鑑賞。対話も盛り上がっていました。

久しぶりのリアルでの交流に、とびラーたちも対話型鑑賞の楽しさを再認識!

アンケートのコメントも、「もっと見たかった」、「こんなにじっくりと野外彫刻を見たのは初めて」、「その場でご一緒した方たちとの意見交換が楽しかった」「見る場所により印象がガラッと変わった」など、好評でした。

第2回目は盛夏バージョン!

続く2回目は、真夏に実施しました。

午前、午後、夕方とエスプラナードの気温を測り、最も気温が低かった夕方に行うことに決定。2グループで1作品だけ鑑賞する、ショートバージョンに変更しました。

日時:8月20日 16:30~17:00

参加者:募集により7名

受付設営中。

《メビウスの立方体》の前で参加者と楽しそうに対話していたら、他の来館者も集まってきました。

《堰の見える遠景》を離れて見たり、覗き込んで見たり。ちょうどオリンピックの開催時期で、《my sky hole 85-2》の後ろに手荷物検査のテントが設置されていました。

暑さが心配でしたが、30分のプログラムが無事に終了しました。

アンケートには「今まで通り過ぎていた野外彫刻に興味が持てた」、「みんなで見る楽しさを知った」、「ほかの作品も見てみたい」など、嬉しいコメントをいただきました。

対話型鑑賞の面白さは、誰かの一言で作品の見方がガラッと変わることにあると思います。

参加者の言葉を拾い、集めて、みんなで作品に迫っていく。

ファシリテータの難しさとやりがいも同時に感じました。

第3回目は秋バージョン!

エスプラナード周辺の樹々も美しく紅葉する秋。空間と共に鑑賞を楽しむ「野外彫刻を味わう」ラボには最適な季節!3グループで2作品を鑑賞する、通常のバージョンで実施しました。

この秋バージョンより主な運営が8期より9、10期に受け渡されました。新たに参加してくれたメンバーと力を合わせ、試行錯誤を重ね開催を迎えました。

日時:11月10日 11:00~12:00

参加者:募集により10名

プログラム開始前まで、入念に進行を確認します。

プログラム前にエスプラナードを散策。参加者と笑顔でコミュニケーションをはかります。

《P 3824 M君までの距離》を観察中。作品から離れることで新たな見方がうまれます。その声掛けもファシリテーターの大切な役目です。

いろな角度から観察中。《三つの立方体A》は観察位置によって見え方が大きく変化する作品です。

《P 3824 M君までの距離》のポーズで記念撮影。

新たに参加したメンバーにとっても「鑑賞実践講座」で学んだことを磨き、実践できる貴重な機会となりました。参加した皆さんにも楽しんでいただけたようです!

コロナ禍の中、コミュニケーションをしながらの作品鑑賞が楽しめるプログラム「野外彫刻を味わう」ラボ。次年度も気持ちの良い季節にエスプラナードで「対話型鑑賞」を楽しみたいです。

執筆:有留もと子(とびラー8期)

雪の日の夕暮れ、ライトアップされたエスプラナードにたたずむ野外彫刻たちの姿が目に焼き付いています。

執筆:遊佐みさお(とびラー9期)

野外彫刻にはまったく興味がなかったのに、今では彼らが愛おしくて、しかたないです(笑)みなさんにもっとその魅力をお伝えしたい!

2021.10.25

10月25日(月)、学校プログラム「スペシャル・マンデー」が行われました。「スペシャル・マンデー」とは、展覧会の休室日(月曜日)に特別に開室した、誰もいない展示室内で、アート・コミュニケータ(とびラー)と共に対話をしながら、こどもたちがじっくりと本物の作品と向き合えるプログラムです。

今回、鑑賞したのは東京都美術館で開催中の特別展「ゴッホ展――響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」(2021年9月18日〜12月12日)。参加した台東区立東泉小学校5年生のみなさんの様子をお伝えします。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2021.10.22

2021年度の秋のシーズンの学校プログラム「うえのウェルカム」では、台東区図画工作研究会との連携授業の受入をしました。

10月から11月までの期間、合計4校が来館し、建築と彫刻をテーマに鑑賞プログラムを行います。各校では、「新しい見方を獲得すること」を目的として、「マイ・フォーカス」をキーワードに授業内容を組み立てました。授業は全部で3回、美術館でのプログラムは全体の授業の中の2回目に位置します。

美術館でのプログラムの活動のポイントは大きく分けて2つあります。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2021.10.16

第4回建築実践講座|「美術館を考える」

日時|2021年10月16日(土) 10:00~12:30

会場|東京藝術大学 中央棟 第三講義室

―――――――――――――――――――――

4回目となる今回の講座では、これまでの講座での学びを”とびラーのみなさん自身の言葉”からふりかえり、これからのアクションを考える、という流れで進みました。

これまでの講座後のふりかえりアンケートの言葉を抜粋したものを一部、紹介します。

(第1回|都美の歴史と建築)

・建物があればそこに歴史があり、今に至るまで人の思いや営みが積み重なっていることに思いを新たにしました。

・建築も多くの人の眼差しを共有してこそ名作になるのだと思います。

(第2回|建築の見方・楽しみ方を知る)

・身近に建築を感じましたし、歴史や文化そして人と大きく結びついていることがわかりました。人が生きていくのに大切なものなんだ、と気づきました。

・建築を通して、そこに作られた意味や社会の仕組みなどを自 然に学んでいけることを知った。

(第3回|コミュニケーションを生む場作りとは)

・場づくりを考えるときには、その場はどんな目的で作るのかをきち んと認識しておかなければならないことに気付かされた。

・建物や仕組みそのものではなく、それらを通して社会にどんな変化 を起こしたいかをデザインされているところが、とても印象に残りました。

共に学ぶ仲間の言葉から、これまでの学びをふりかえり、これまでの講座で「一番印象に残っていること」を共有し合いました。

【問い1】実現すると「なにが」「どんな」状態になりますか?

最後は、各グループで「アイデア」と「その目的」を共有し合いました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.10.14

2021年度の秋のシーズンの学校プログラム「うえのウェルカム」では、台東区図画工作研究会との連携授業の受入をしました。

10月から11月までの期間、合計4校が来館し、建築と彫刻をテーマに鑑賞プログラムを行います。各校では「新しい見方を獲得すること」を目的として、「マイ・フォーカス」をキーワードに授業内容を組み立てました。授業は全部で3回、美術館でのプログラムは全体の授業の中の2回目に位置します。

美術館でのプログラムの活動のポイントは、大きく分けて2つあります。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)