2021.08.14

第2回鑑賞実践講座|「ファシリテーション基礎(1)」

日時|

A日程:7月26日(月)9:30〜16:30

B日程:8月14日(土)9:30〜16:30

会場|オンライン

講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))

内容|

・鑑賞体験

・ファシリテーションのポイント観察

・Visual Thinking Strategies ファシリテーション実践

―――――――――――――――――――――

第2回からは、NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA)の三ツ木紀英さんを講師に迎え、Visual Thinking Strategies(ビジュアルシンキングストラテジーズ:複数の人で対話をしながら作品を鑑賞する手法)におけるファシリテーションを学びながら、作品をよりよく観察することや、アートを介したコミュニケーションの場づくりについて考えていきます。

第2回と第3回は、とびラーのみなさんから、通称「VTS*合宿」と呼ばれるほど濃密なファシリテーションの基礎を学ぶ2日間です。多くのとびラーが参加するため、A/B 2つの日程に分けてオンラインで行いました。

*VTS=Visual Thinking Strategiesの略称

講義は、レクチャーと実践を交互に行いながら進められました。

とびラーは、ファシリテータと一緒に作品を鑑賞しながら、「ファシリテータが場づくりのために何をしていたか」についてその場で気づいたことをキーワードにまとめました。

そのキーワードを元に、講師の三ツ木さんがリアルタイムでレクチャーを組み立てていくライブ感あふれる講義となりました。

後半では、前半で発見したファシリテーションのポイントをもとに、何人かのとびラーのファシリテーションでVTSの実践を行いました。

1日を通した長時間の講座でしたが、途中でリフレッシュするために休憩や体操をはさみながらとびラーの皆さんも笑顔で参加していました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2021.08.01

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2021.07.31

皆さんにとって、美術館って必要ですか?

そんな問いかけから、とびラボ『ともにつくる鑑賞の価値』は、はじまりました。新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちと美術館を取り巻く日常を、一変させてしまいましたね。いくつもの展覧会が中止・延期になり、開催できても事前予約制に……このコロナ禍で、様々な変化がありました。

以前のように「誰かを誘って、美術館にいく。鑑賞後に、お茶を飲みながら語り合う。」といった過ごし方も、なかなか思うようにできず、もどかしいことでしょう。

そんないまこそ、“アート・コミュニケータ”ができることが、何かあるはずだ……!

このように考えた私たちとびラーは、改めて原点に立ち帰り『美術館における、鑑賞の価値』について、みんなで考えることにしました。

『美術館における、鑑賞の価値』とは、どこから生まれるのか、“作家”や“学芸員”だけが作るものなのだろうかーーメンバー同士で対話を重ね、たどり着いたひとつの答えは、このようなものでした。

『美術館における、鑑賞の価値』は、

鑑賞者(来館者)がいて、はじめて実体化するものだ。

そして、それは「対話」によって、より豊かなものになるだろう。

一方、美術館には“本物の作品”があります。“本物の作品”との出会いは、そこでしか体感できない“生の感動”を生んでいきます。この普遍的な事実は、どんなに日常が変わっても、変わることはないでしょう。

そこで私たちは、「コロナ禍の東京都美術館で、来館した方々とともに、より豊かな“生の感動”を味わえる機会を作れないだろうか」と考えます。そうして生まれたのが、【鑑賞者が、鑑賞後に、作家・作品について語り合える場】です。

ー 一人ひとりが得た“生の感動”を、誰かと分かち合える

ー その“生の感動”を、誰かと語り合うことで、何倍にも味わえる

そんな場を作りたい!と思いをこめて、7月末に1日限りのワークショップを行いました。

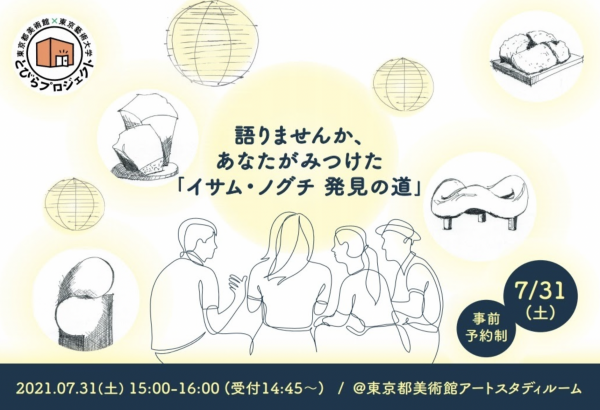

ワークショップの名前は、

語りませんか、あなたがみつけた「イサム・ノグチ 発見の道」。

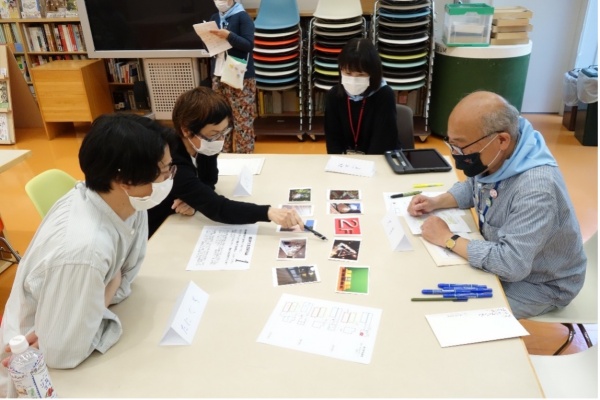

特別展「イサム・ノグチ 発見の道」を訪れた来館者と、気兼ねなく『あなたがみつけた「イサム・ノグチ 発見の道」について語り合うというものです。展覧会を鑑賞してきた参加者12名と、とびラー10名がグループに分かれ、展覧会を見て気づいたことや、作品・空間から感じたことについて語り合いました。

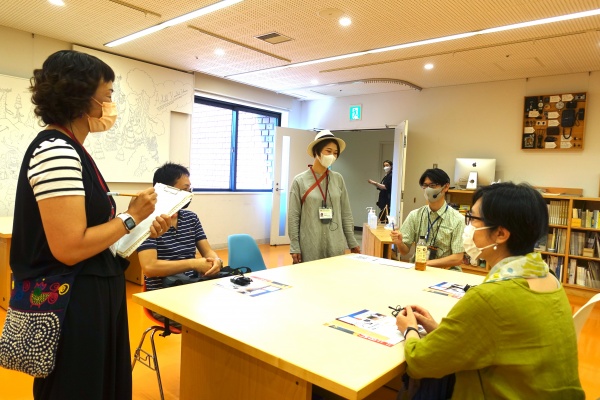

今回のワークショップ会場は、展示室ではなく、館内施設の「アートスタディルーム」。1つのテーブルに、参加者2名+とびラー2名が集まってお話をします。まずは自由にゆったりと、「自分のお気に入り」の作品を紹介しあいました。

ー なぜ、その作品が「好き」なの?

ー どんなところが、魅力的だと感じているの?

一人ひとりが「自分のお気に入り」の魅力を共有し、深堀りしていく……

すると、それまで自分自身の頭に留めていなかった作品に対しても、どんどん関心が深まっていきました。

「美術館でのワークショップなのに、展示室の外での活動なの?」

このような疑問を抱く方もいるかもしれません。本来であれば、実際に展示会場を巡りながら、グループで作品について語り合いたかったのですが……感染症防止対策のため、展示会場内での、複数人で語り合うコミュニケーションは避けることにしました。

しかし私たちは、「展示室に行かなくても、ともに鑑賞を味わうことはできるのでは?」と考え、【語りあいの場を作る】という方法を取りました。語りあうことで、お互いの鑑賞を追体験できれば、自分の体験以上の感動を味わえるのではないか?と考えたのです。

参加者は、ワークショップを通して、【自分の記憶の像を、頭の中で再構築し、わかりやすい言葉で伝える】という体験を重ねます。どうすれば、相手に「好き」が伝わるかを考えながら、もう一度作品と出会い直していきました。

「好き」を交換しあう時間は、とても豊かなものです。気がつけば、テーブルには笑顔がいっぱいになりました!「好き」と「好き」が重なり合うことで、みんなの心に「イサム・ノグチ」の作品の魅力が、じんわりと広がっていきました。

館内マップに、自分のお気に入りの作品のところにシーグラスを置いて、マッピング。一人ひとりの「好き」が重なり合っていき、鮮やかに色づいていく。

はじめまして同士でも、「好き」を語り合うだけで、自然と人は笑顔になる。

「好き」を語り合っていくなかで、段々と参加者の関心は「イサム・ノグチ」という作家自身に移っていきます。

ー イケメンだし、モテそうだよね。(作品からも)愛を感じる。

ー 奥さんを描いた作品は、他の作品に比べて具体的な作品だった。

ー 「イサム・ノグチ」が、オリンピックに携わったとしたら、どんなシンボルにしただろう。

「イサム・ノグチ」とはどのような人物で、その人柄は作品にどのように反映されているのか……対話を重ねていきます。すると、徐々に、「作品」だけでなく、「作家自身」に歩み寄っていくことができました。

作家」に歩み寄ることは、またさらに「作品」との距離も近づけていく。

なかには、中学生の参加者も!初めて訪れる東京都美術館を、展示と対話でたっぷり堪能。

また、あるテーブルでは、展示室ごとの世界観の違いに注目し、展覧会そのものを作品として味わっていました。

ー この展覧会は、全体を巡ることで、時の移ろいを感じる。

ー 展示室ごとに、周囲からの影響を受けているもの、より商業的なもの、「素材」そのものと向き合っているものがあるなと感じた。

ー 最後の展示室って、集大成的な場面なんじゃないかな。「作家」として成長し、より“素材”そのものの魅力に向き合っている感じがする。

それぞれの展示室で感じたことを語り合い、そこから「作家」と「作品」、「素材」との関係性がどう変化したのかを想像しました。

そこで語られた言葉は、情報としての「知識」ではありません……

体験から得た“生の感動”が紡ぐ、私たちの中の「イサム・ノグチ」の物語です。

しかし、その豊かな対話によって、時の流れを旅するように、改めて展覧会そのものを味わうことができました。

写真や図録を見返しながら、それぞれの展示室で何を感じたのかを語り合う。

他の参加者の「発見」も取り込みながら、頭の中で展覧会での物語が再構築されていく。

誰かの「発見」が、私の「発見」になり、新たな感動が豊かに広がっていく。

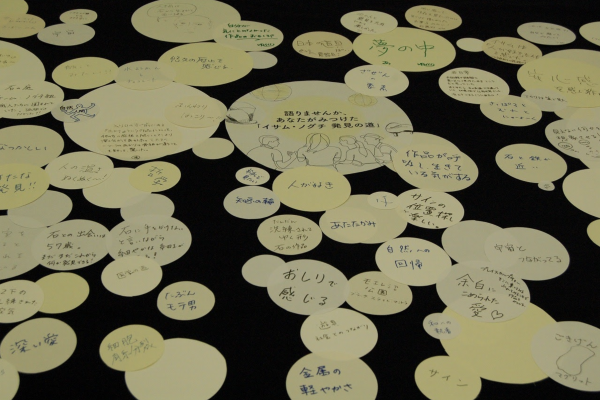

最後に、今日の体験を経て心に残った自分にとっての「発見」を、大小様々なサイズの、丸いカードに書き記しました。一人一人が頭の中で再構築したもの、誰かにシェアしてもらったもの、みんなの経験が混ざり合って生まれたもの……様々な形をした「発見」をアウトプットとして形に残します。

あれ?この形、この色合い、どこかで見たことがあるような……

書き上がったカードは、闇色に広がった布の上へ……

すると、あら不思議!まるで、展覧会冒頭に展示されていた「あかり」のように、発見という名の“あかり”が灯りました。参加者からも、「わぁっ!」という歓声が上がります。

誰かの“あかり”が、また別の誰かの“あかり”を照らすように……

他の参加者の言葉を追うことで、鑑賞を追体験し、新たな交流を生み出していく。

“生の感動”を、分かち合い、語り合うことで、もっと豊かに、何倍もの感動を味わえる!

ワークショップを通して、私たちは改めて『美術館における、鑑賞の価値』を実感します。それはつまり、【美術館は「作品を見る」だけでなく、「誰かとつながり、語り合う」という場所としての価値を持っている】ということーー

ちなみに、今回の参加者からは、体験後このような声がありました。

ー 他の人と意見を共有し、共感したり、違った意見を持てたので楽しかった。

ー 他者の意見を聞いて、発見がありました。

ー よくわからないって思った作品の素敵ポイントが見えたり、共感する時間が持てた。

皆さんも、作品や空間を通して、“生の感動”を味わってみませんか。

家族、友人、恋人……どなたとでも構いません。一緒に美術館に行った誰かと、いつもよりもじっくりと、気づいたことや、感じたことを、素直に語り合ってみてください。

そうすることで鑑賞はさらに深まるはず……きっと、皆さんの心の中に“あかり”が灯ることでしょう。

そんな風に豊かに広がっていく『鑑賞の価値』を、皆さんにも実際に実感してもらえたら嬉しいです。

執筆:大石麗奈 撮影:黒岩由華

外国の美術館の「何かするために訪れる」のではなく、「何となく立ち寄りたくなる」雰囲気が好きな、9期とびラーです。やわらかい未来を目指して、地域や人をあたたかく繋げられる存在になれたらいいな、と思っています。

2021.07.17

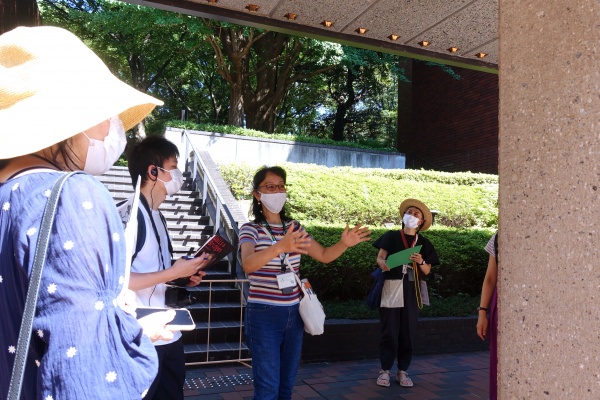

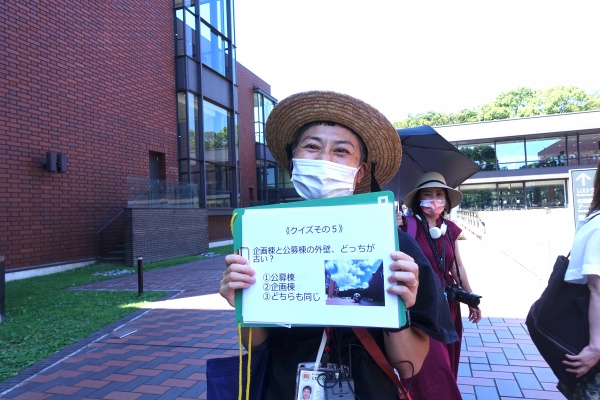

【開催報告】7月の建築ツアー

日時 |2021年7月17日(土) 14時00分~14時45分(ツアー実施)

場所 |東京都美術館

参加者(事前申込)18名、とびラー15名

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

よく晴れた7月の第3土曜日、強い日差しと青空の下、本年度初めてとなる「とびラーによる建築ツアー」が開催されました。新型コロナウイルスの感染症拡大の影響で、約8ヶ月ぶりとなりました。

久しぶりの開催となったこの日の「建築ツアー」ですが、8ヶ月、ずっと楽しみに待ってくださった参加者の方もいらっしゃいました。

2021.07.12

第1回鑑賞実践講座|「Thinking Through Art 作品と考える-わかるとは何か」

日時|7月12日(日)13:30〜16:30

会場|オンライン

講師|稲庭彩和子(東京都美術館アート・コミュニケーション係長・とびらプロジェクトマネジャー)

―――――――――――――――――――――

初回講座では、とびらプロジェクトマネジャーの稲庭彩和子さんから、今年度鑑賞講座を選択したとびラーのみなさんに向けてレクチャーを行いました。

「Thinking Through Art 作品と考える – わかるとは何か」と題し、参考文献や映像をもとに意見を交わしたり、ともに作品を鑑賞しながら、オンラインで双方向的に講義が進められました。

参考文献として、佐伯 胖 著『「わかり方」の探究 思索と行動の原点』から第1章の「わかるということ」のテキストを全員で読み、人の「理解」が生まれる時に、その人が文化に「参加」していくいうイメージを共有しました。

また、これまでに稲庭さんが企画・実施した鑑賞プログラムの映像では、プログラムに参加した子どもたちが作品を主体的に鑑賞することを通して、文化的な営みに参加していくプロセスを実際に見ることができました。

本日のレクチャーを通して、「作品を鑑賞する」とはどういうことか、「文化への参加」はどのように起こるか、それが起こる「美術館」とはどんな場所か、今後とびラーのみなさんが参加者とともに作っていく美術館体験の最初のイメージが共有されました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2021.07.12

第1回鑑賞実践講座|「Thinking Through Art 作品と考える-わかるとは何か」

日時|7月12日(日)13:30〜16:30

会場|オンライン

講師|稲庭彩和子(東京都美術館学芸員・とびらプロジェクトマネジャー)

―――――――――――――――――――――

初回講座では、とびらプロジェクトマネジャーの稲庭彩和子さんから、今年度鑑賞講座を選択したとびラーのみなさんに向けてレクチャーを行いました。

「Thinking Through Art 作品と考える – わかるとは何か」と題し、参考文献や映像をもとに意見を交わしたり、ともに作品を鑑賞しながら、オンラインで双方向的に講義が進められました。

参考文献として、佐伯 胖 著『「わかり方」の探究 思索と行動の原点』(2004年、小学館刊)から第1章の「わかるということ」のテキストを全員で読み、人の「理解」が生まれる時に、その人が文化に「参加」していくいうイメージを共有しました。

また、これまでに稲庭さんが企画・実施した鑑賞プログラムの映像では、プログラムに参加した子どもたちが作品を主体的に鑑賞することを通して、文化的な営みに参加していくプロセスを実際に見ることができました。

本日のレクチャーを通して、「作品を鑑賞する」とはどういうことか、「文化への参加」はどのように起こるか、それが起こる「美術館」とはどんな場所か、今後とびラーのみなさんが参加者とともに作っていく美術館体験の最初のイメージが共有されました。

(とびらプロジェクト コーディネータ 越川さくら)

2021.07.03

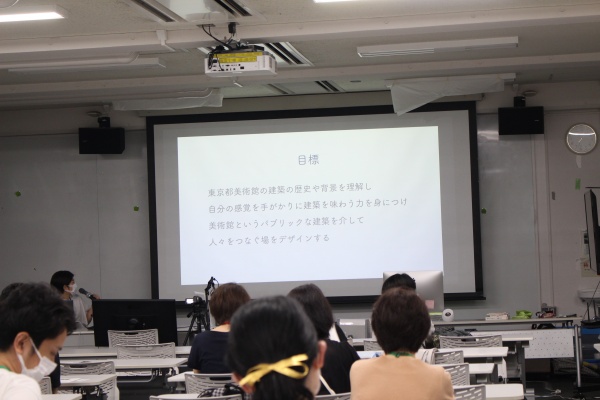

第1回建築実践講座|「都美の歴史と建築」

日時|2021年7月3日(土) 9:30~12:30

会場|東京藝術大学 中央棟 第三講義室

講師|河野佑美(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係)

―――――――――――――――――――――

全8回の講座の初回となる今回は、

初めに、建築実践講座の年間目標を確認します。

東京都美術館の建築の歴史や背景を理解し、

自分の感覚を手掛かりに建築を味わう力を身につけ、

美術館というパブリックな建築を介して人々をつなぐ場をデザインする。

今年度は、約50名のとびラーが講座の中で共に ”建築” を学び合います。講座目標の中で、気になったキーワードに関して2〜3人のグループで共有し合い、互いの関心を知り合います。

とびラーになるまで建築には全く興味がなかったという方から、建築を専門とする方まで、とびラーのみなさんの”建築”との関わり方はさまざまです。講座の中では、とびラー同士での対話と共有を挟み、お互いを知ることで、ひとりではできない学びや発見が生まれることを期待しています。

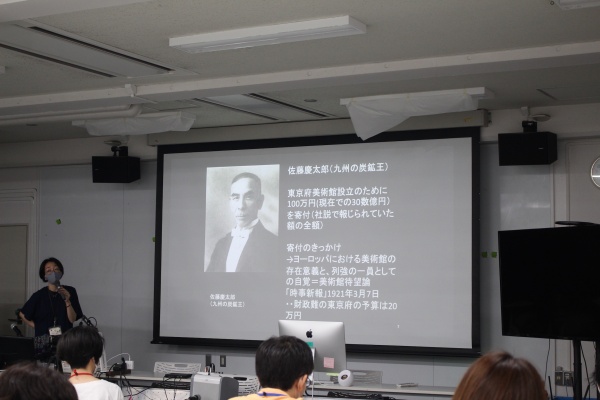

続いて、河野佑美さんのレクチャー「都美の歴史と建築」では、東京都美術館の歴史や成り立ちを学びます。

現在の東京都美術館の姿を設計した建築家・前川國男の生い立ちや、建築に込められた想いやがこだわりが、当時の写真と、実際の素材サンプルなどと共に共有されました。

普段の活動で、何気なく過ごしている場所・使っているものに込められた、建築家のこだわりや大切にされてきた時間を知ることで、都美の新しい魅力が見えてきます。

エントランスの天井の着色に実際に使用された「インド砂岩」のサンプル。色へのこだわりも都美建築の見所のひとつ。

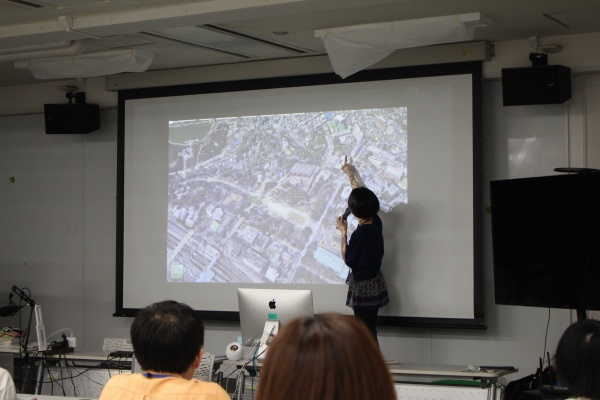

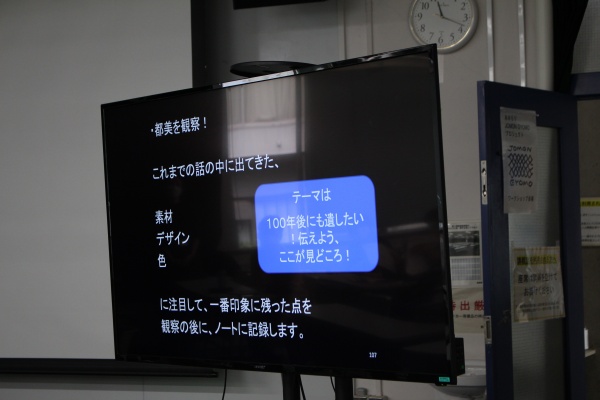

レクチャーの後半は、「100年後にも遺したい!伝えよう、ここが見どころ!」をテーマに、都美を観察するワークを行いました。

実際に都美へ出掛けて行き、レクチャーの中で出てきた話題を切り口に、素材やデザイン、色などに注目をして、都美建築の中で印象に残った点を探し、じっくりと観察します。

最後は、発見したことをノートにまとめ、「とびラー専用掲示板」でお互いに見せ合いました。

自分の発見を自分だけのものにせず、言葉にして発信すること、その “誰か” の発見から新たな気づきを得たり、思いがけない出会いにつながることがあります。発見の輪が広がり共感を呼び、都美の建築を介したコミュニケーションが生まれ、建築の新しい価値となるのではないでしょうか。

建築に込められた意思を理解して、言葉にする。愛着を感じ、大切に使い続ける。私たちの活動そのものが都美建築を100年先の未来に遺すことと地続きなのだ、と気がつく機会となったのではないでしょうか。

東京都美術館の歴史や背景を知り、自分自身の感覚を頼りに発見と発信をする、都美 ”建築”の魅力に触れた1日となりました。

今日の講座での学びを軸に、それぞれの視点での都美建築の見どころや楽しみ方を追求し、「とびラーによる建築ツアー」や「とびラボ」などでの、来館者との建築を介したコミュニケーションの実践へとつなげて欲しいと思っています。

(とびらプロジェクト コーディネータ 山﨑日希)

2021.04.10

日時 | 2021年4月10日(土)10:00~15:00

場所 | 東京都美術館 講堂

4月10日(土)、とびらプロジェクトの新年度が始まりました。今日から活動をスタートさせる10期とびラーは51名です。

全6回で構成されている基礎講座の第1回目は、午前中に10期のとびラーへこれから必要な基本情報を共有する時間と、午後からはとびラーが全員集合してオリエンテーションを行います。東京都美術館の講堂に一堂に会し顔を合わせました。

とびラーとして活動していくにあたって大切な「とびらプロジェクトの約束」をみなさんと確認して、活動の舞台となる東京都美術館を知るツアーを行いました。8期、9期のとびラーのみなさんも案内役に入りツアーが行われました。これからの活動の舞台となる美術館を知るところから始まります。

午後は、8期・9期・10期勢ぞろいし、とびらプロジェクトを運営する東京藝術大学チーム、東京都美術館チームのスタッフも自己紹介を行いました。

続いて、昨年1年間をふりかえりながら、今年の流れを共有しました。10期とびラーの皆さんは、4月から6月にかけて基礎講座に参加します。基礎講座終了後は3つの実践講座から1つ以上を選択し、関心のある分野について学びを深めていきます。「学びの場」と並行して、障害のある方のための特別鑑賞会、「Museum Startあいうえの」のスペシャル・マンデー・コース、建築ツアーなどの「実践の場」が開かれており、とびラーは日々学びと実践の繰り返しに取り組みます。

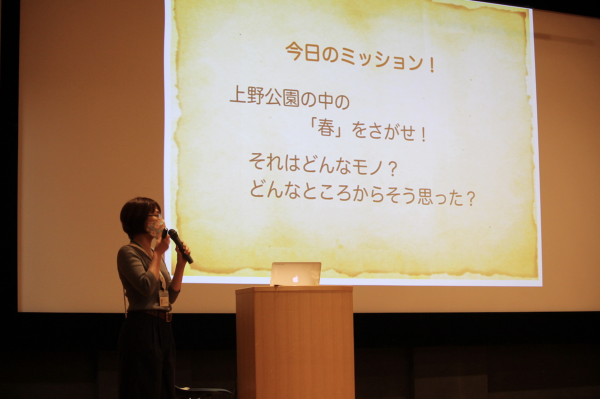

その後、8期・9期・10期混合のグループで「上野公園の散策」です。テーマは「春を探せ!」。10期のみなさんもあいうえのミュージアム・スタート・パックを持って、快晴の上野公園へと出かけました。

こうして総勢名のメンバーで10年目のとびらプロジェクトがスタートしました。

(東京藝術大学美術学部特任助教 小牟田 悠介)

2021.04.03

上野恩賜公園内の木々に新緑が芽吹き始めた4月3日(土)、とびラーによるプログラム『静寂の美術館を楽しむ』を開催しました。

―変化する状況の中で、新しい美術館の楽しみ方を見つける

このプログラムができたきっかけは、約1年前にさかのぼります。2020年2月頃より新型コロナウイルス感染症の拡大により一般の方を対象としたプログラムの中止が続き、3月末には東京都美術館(以下、都美)が臨時休館となりました。7月にようやく美術館が再開しましたが、館内には以前より静かな空気が流れているように感じられました。

展覧会の入場者数の制限やスケジュールの変更が生じる中、常にここにある“美術館”という場所・空間をもっと楽しむことはできないだろうか?そんな気持ちから、特別展のない時期の美術館=静寂の美術館として、美術館そのものに注目をしたプログラムの案を練り始めました。

―待望の、一般参加者とともに実施するプログラム

開催当日、参加者は8名。緊急事態宣言の関係で1月の予定が4月に延期されていたのですが、再度申し込んでくださった方もいらっしゃいました。

都美のアート・スタディールームにてとびラーが4グループに分かれて参加者をお出迎え。私たちにとって一般の方とプログラムが実施できる待ちに待った機会でしたが、それ以上に参加者のみなさんも美術館でのプログラムを楽しみにしていてくださいました。各テーブルでは開始前から話が弾み、すっかり打ち解けた雰囲気となっていました。

―“美術館でゆっくり写真を撮ることができるのは、今しかないかも”

冒頭で使用したスライドの一部です。

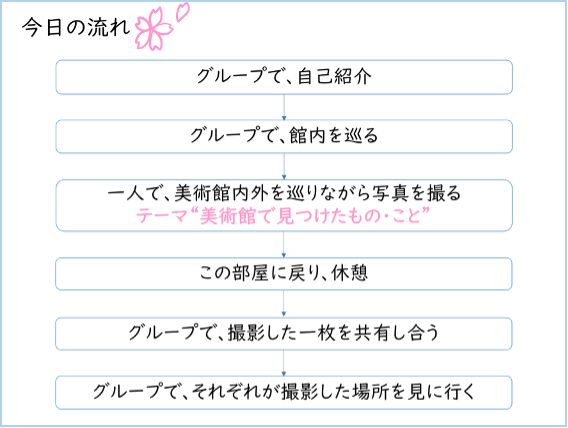

とびラー同士でミーティングを重ねるうち、静寂の美術館だからこその楽しみ方として、“じっくり建築を見たり、写真を撮ったりすること”というアイデアが生まれました。そのアイデアの中に、様々な参加者が集うからこそできる“他者との対話・共有”の時間を設け、上記の流れができあがりました。

-都美の写真を会話のきっかけに、グループ内で自己紹介

自己紹介の時間に使用したのは、とびラー自身が実際に都美の風景を切り取った写真。参加者に気になるものを一つ選んでいただき、その理由を教えていただきました。全てのカードをじっくり見てくださった方もいらっしゃり、美術館を捉える多様なまなざしに早くも興味を持っていただけているようでした。

―“ホンモノ”を見に行く

次はグループ毎に館内外を見て回ります。

「正面の建物は企画棟です」「この窓からは、都美の正門が見えますね」視線の移動を促すようなファシリテーターの声掛けにより、「建物内を移動するうちに隠れていた木が見えるようになった!」「隣の建物の屋上がのぞける!」と参加者のみなさんの視界が広がっていきます。

また、館内を進むにつれて「この素材は他の建物でも見たことがある」「この場所はこういう意図で造られた空間なのではないだろうか」と、様々な気づきを参加者自らグループへ共有してくださるようになりました。

―一人で、美術館の風景とじっくり向き合う

その後は約20分間、一人で館内をじっくり見て、撮影する時間です。テーマは、“美術館で見つけたもの・こと”。共有の時間に向けてこれぞ、という一枚に絞っていただくようお願いしましたが、みなさん心に留まった箇所がたくさんあった様子。時間をフルに使い、様々な視点で撮影をされていました。

―それぞれのまなざしを、共有する

アート・スタディールームに戻り、ファシリテーターを務めるとびラーの進行で“今日の一枚”を共有します。最初は撮影者を伏せて、写真を見た感想を率直に話し合います。その後、撮影者より“なぜその風景を切り取ったのか、その時何を感じていたのか”についてお話していただきました。

誰もいない中庭の通路。静けさのある風景に、撮影された方は何を感じたのでしょうか…?

「コンクリートや石材と緑の木々とのミルフィーユのような重なりや奥に広がる空間が印象的で、柱のアーチを“額絵”に見立てて風景を切り取った」とのこと。お話を聞いているうちに、柱の灰色と植栽の緑のコントラストが画面の中でより鮮やかに浮き上がってくるような気がしました。

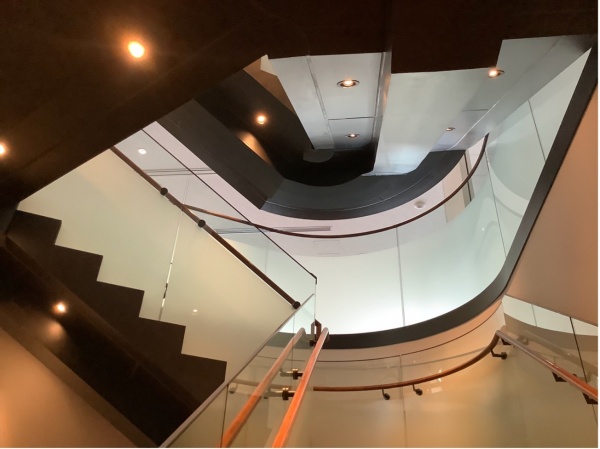

館内みたいだけれど…こんな風景はあったでしょうか?実はおむすび階段と呼ばれる三角形の階段の途中。

撮影された方によると、「曲線と直線が織りなす構図を見て、まるで音楽が聞こえてくるように感じた」とのこと。とびラーにとってこの階段は真下から三角形を見上げるのが定番の構図でしたが、これまで知らなかった新鮮な視点を教えていただきました。

他にも、写真をきっかけに「いつも建築のここを見る」というその方ならではの“見方”や“物語”についてお話していただいたり、グループで感想を共有し合うことで、撮影した時点では見えていなかった部分に気づいたという感想もいただきました。

―もう一度、見に行く

最後に、それぞれが撮影した場所をもう一度グループで見に行きます。iPadの写真を見ながら撮影シーンを再現していただいたり、撮影された方がその風景を切り取った思いをリアルに感じることのできる時間です。

参加者からは「他の方が撮影された場所に立ってみると、どうしてここから撮ったのかがなんとなくわかってくる」といったコメントや「実際の場所で撮影の経緯についてお話を伺うことができ、より深くその人の視点を感じられた」という言葉をいただきました。

また、それまで気づくことなく素通りしていた天井・ライトの並びの美しさに他の参加者の写真を通して初めて気付くなど、自分の視点だけでは気づかない美術館の見方を知ることができたという意見もいただきました。それはとびラーにとっても同じで、通い慣れた美術館のまだまだ知らない一面を知る日となりました。

撮影の時間が短くまだまだ見足りない!という方もいらっしゃったと思いますが、東京都美術館という作品には展覧会のような会期という概念がないのが良いところ。

“美術館”は来てくださるみなさんを歓迎しています。このブログを読んでくださっているあなたもぜひ、静寂の美術館を楽しんでみてください。

執筆:井上 夏実

建築ツアーのガイドをする中で、建築を知識からではなく、鑑賞から味わうようなプログラムができないかと、なんとなく考えていました。その“なんとなく”を言葉に、形に、行動にしてくれる仲間がいるのが、とびらプロジェクトの素敵なところです。

2021.03.26

都内の桜もちょうど⾒頃を迎えた3⽉26⽇、⾦曜⽇。

上野公園のミュージアムをリアルに楽しむファミリーが集まりました。

実施されたのは「上野へGO! ステップ2」。

このプログラムはオンラインで出会う「ステップ1」と、実際にミュージアムを訪れる「ステップ2」の2段階で構成されています。

この⽇は上野公園のミュージアムを冒険する⽇です!

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)