2016.09.05

2016.9.5(月)第5回鑑賞実践講座

<展示室で学ぶ場づくり①>

======================

13:30〜16:30

⬛︎アートカードで導入

⬛︎展示室へ移動・散歩

⬛︎グループ鑑賞 3作品

⬛︎個別鑑賞

⬛︎グループで共有

⬛︎三ツ木さんと全体共有

======================

今回は、次週開催する「スペシャル・マンデー・コース」(Museum Start あいうえの・学校向けプログラム)に向けた事前準備のワークを行ないました。

スペシャル・マンデー・コースとは、学校のこどもたちが休室した展示室に来館して鑑賞の授業を行なう鑑賞プログラムです。

鑑賞実践講座を選択しているアート・コミュニケータ(とびラー)が、このスペシャル・マンデー・コースにおいてこどもたちを迎え対話型鑑賞を実践することになります。

今年度初めての機会となるスペシャル・マンデー。どういう導線・ルートで移動するのか、作品との距離感などを把握するために実際に鑑賞する予定の「木々との対話展」の展示室に行ってワークに取り組みました。

まずはアートスタディルームで導入となるワーク。

■気になるアートカードを選んで、自己紹介

このアートカードを使った活動は、実は学校の事前学習でも行なっている内容です。

とびラーにもこどもたちと同様に、このワークを体験してもらいました。

■展示室へ移動・散歩

各グループ5〜6名ずつになり、展示室へ移動します。

展示室へ移動するというのは、ただの移動時間ではなくその後の鑑賞の場を温める交流の時間となったり展示室に慣れるための大切な時間です。

■グループ鑑賞 各グループ3作品

実際に当日グループ鑑賞する予定の作品のファシリテーションを行い、みんなで鑑賞。

これまで三ツ木さんと学んだVTSファシリテーションを実践できる機会。

少し緊張しながらも、複数で対話することを自分たち自身で楽しみました。

■個別鑑賞

グループ鑑賞の後はひとりの時間。学校プログラムで実施しているのと同様に、とびラーも展示室で「ひとりの時間」を体験しました。

「つぶやきシート」という、発見したことをメモまたはスケッチできるシートを用意して、お気に入りの作品を1つ決めたらひとりでじっくり見て確認しました。

■ふりかえり

一般のお客さんがだれもいない展示室で贅沢に作品鑑賞の体験を味わったあとは、ふりかえりです。

グループごとに、<場づくり>の視点からこのスペシャル・マンデー・コースの流れについて話し合いました。

【導入・あいさつ】【展示室への移動・散歩】【グループ鑑賞】【個別鑑賞】それぞれの時間軸の中で何が起こっているのか・その時どう感じたのか、そしてそれはどこからそう思ったのか?などについてワークシートを元に話し合われました。

最後には三ツ木さんの進行のもとで、全体共有。

その時出たキーワードをご紹介します。

—————

◎アートカードの活動において

・アートカードで見ていたから、実際の作品をよく見るようになった

・自分たちで選ぶことで、「これから見に行くんだ」という気持ちづくりができた、主体的になった

◎展示室への移動+散歩

・移動の時間で、参加者(こども)の反応や表情を観察するようにしている

=参加者のことを知る時間

・集合場所や選んだ作品の場所、自分がいるフロア(階)の位置などを把握できるように伝える

=参加者に空間把握してもらうための時間

◎グループ鑑賞

・ファシリテーターが近づくとこどもも近づいてしまうので、立ち位置を意識する

・彫刻作品を鑑賞する時・・・

「ちがう角度から見てみましょう」を対話の途中で挟むことで、話の転換、新たな気づき、時間がもてる

◎個別鑑賞

・ひとりでほっとできる時間

・対話(グループ鑑賞)は時間はあくまできっかけ。

—————

以上のとびラーからの気づきのように、とびラー自身に体験することによりプログラムの骨格やそれぞれの時間の意味について理解を深めることができました。この体験をもとに、来週のスペシャル・マンデー・コースに臨みます!

鈴木智香子(東京藝術大学 美術学部 特任助手)

2016.09.05

9月4日(日)、あいうえのファミリー向けプログラム「うえの!ふしぎ発見:アニマル部」が行われました。これは上野公園の3つの文化施設(恩賜上野動物園、東京都美術館、東京藝術大学)が連携して実施するプログラムです。動物園の飼育員、美術館の学芸員、大学の教員が共にプランニングし、小学生とその保護者計26名の参加者と、参加者に伴走するとびらプロジェクトのアート・コミュニケータ(とびラー)13名が共に活動しました。

プログラムは午前・午後にわたって行われ、

はじめに、東京都美術館で動物をモチーフにした彫刻作品を‘観察’(鑑賞)し、

次に、恩賜上野動物園でホンモノの動物を観察。

その後、先の彫刻作品と同じ素材のくすの木の固まりに、想像上の「自分をまもってくれる動物」を描いてみる、という活動でした。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2016.08.31

2016年8月30日(水)、東京都美術館で開催されている企画展「開館90周年記念展 木々との対話──再生をめぐる5つの風景」に葛飾区立葛飾小学校の4〜6年生のこどもたちがたずねてくれました。

今回来てくれたのは、夏休みに開催される学校主催の「サマープログラム 美術館へ行こう!」に参加してくれた有志のこどもたちです。

普段からよく美術館に訪れる子も多く、今日の活動をとても楽しみにしてくれていたそうです。

台風の接近が心配されましたが、お天気の心配なんてふっとんでしまうくらい、こどもたちはもちろん先生も今日のプログラムにやる気いっぱい!強い熱意のもと、無事開催されました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2016.08.26

夏も盛りの8月26日、夜間開館の時間帯に、ヨリミチビジュツカンを開催しました。

金曜の夜にぶらりと美術館に足を運び、そこで出会った人たちと、作品をみながら自由にコトバを交わす時間を過ごしてもらいました。今回は7名の方にご参加いただきましたが、音楽関係者の方が多めの回となりました。

受付をすませたみなさんが徐々に集まり、簡単な自己紹介のアイスブレイクをします。今回はポンピドゥーセンターにちなんでフランス国旗のシールを用意し、みなさんにつけてもらいました。そして用意したヨリミチカードを引いてもらい、同じ色の方同士2名にとびラー1名が加わった3人一組のグループに分かれます。こうして展覧会場に出発です。

グループ毎にざっと会場をめぐって展示空間を把握し、集合場所を確認したうえで、最初は30分間の個人鑑賞の時間です。カードに書かれたテーマ「あなたにとって傑作はどれですか?」にフィットする作品をそれぞれ探してもらいます。ひとりで作品と向き合ってもらう時間です。

この展覧会は、1906年から1977年までのタイムラインにそって、1年ごとに1作家の1作品を紹介するという特徴的な構成になっています。その意味ではバラエティに富んだ作品が集まった展覧会ともいえます。また、3つのフロアの展示空間が、それぞれ異なる色や動線でデザインされていて、そこも見所です。

個人鑑賞を終えて、それぞれの傑作をメモしてカードを手にみなさんが集合場所に戻ってきました。ここからは3人のグループで話しながら、それぞれが選んだ「傑作」を順に鑑賞します。グループが一つのフロアに集中しすぎないように、全員の選んだ作品番号を聞き、順路を割り振って鑑賞に向かってもらいます。

この展覧会では、通常の作品のキャプションに加えて、それぞれの作家の言葉が書かれています。なかなか含蓄のあるものばかりで、これも話の材料になっていたようです。みなさん通常は一人で展覧会に行くことが多いそうですが、今日は感想を共有しながら見る展覧会を楽しんでもらいました。

グループ鑑賞を終えると、ASR(アートスタディルーム)に場所を移して、ヨリミチカフェの時間です。お茶とお菓子でリラックスした雰囲気の中、もういちど図録で作品を見ながら、あらためて話が弾みます。ここでは別のグループが鑑賞した作品の話も共有します。

今回のテーマであった「傑作」とは何かについて、いろいろな話が出てきました。

「その時代の中でインパクトがある作品」

「今の自分に強く訴えかけてくる作品」

「好きな作品と傑作は違う?」

などなど。

最後に、カフェの時間に伺った参加者のみなさんの感想からいくつかご紹介します。

「自分が選んだ作品を人に伝えるために言葉にすると、見えてくることがある」

「自分の今が”気になる”作品と重なるのが良かった」

「芸術には答がないので、おどおどすることなく安心して自分の意見を発信できる最強のツールなのかなと感じた」

「他の参加者の方の意見を聴いて、自分の考えが拡がっていく感覚が楽しかった」

話も尽きない中、そろそろ20時となり、ヨリミチカフェも閉店の時間になりました。

また、ときどき美術館にヨリミチしてください。

文:羽片俊夫(アートコミュニケータ)

2016.08.26

2016年8月26日金曜日、Museum Start あいうえの「ミュージアム・トリップ」が行われました。さまざまな状況にあるこどもたちにミュージアム・デビューの機会をと、今年度からスタートさせたインクルーシブ・プログラムです。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2016.08.24

8月24日水曜日、都内のある児童養護施設のこどもたちがJR上野駅に到着し、アート・コミュニケータ(とびラー)に迎えられました。「ミュージアム・トリップ」2回目*の始まりです!

*このプログラムは全2回の構成で、1回目は先月7月22日(金)に児童養護施設内で実施され、今回の上野で実施されたのは、その2回目になります。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2016.08.20

「Museum Start あいうえの」のファミリー向けプログラム、「あいうえの日和」が8月20日(土)に東京都美術館のアート・スタディ・ルームで開催されました。この「あいうえの日和」は、上野公園の9つのミュージアムを楽しく冒険するコツを伝授する90分のプログラムです。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2016.08.16

2016.08.09

2016年8月9日(火)に実施された、Museum Start あいうえのの「ミュージアム・トリップ」。NPO法人キッズドアと連携して実施したインクルーシブ・プログラムで、中高生13名と、とびラー13名がマンツーマンで活動しました。

プログラムの様子はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2016.08.08

2016.8.8(月)第4回鑑賞実践講座<ファシリテーション基礎②>

======================

(午前)9:30~12:50

⬛︎(復習)レクチャー:美的発達段階とアーツダイアローグの意義

⬛︎きく・応答するワークショップ

⬛︎対話型鑑賞体験 1作品

⬛︎ミニ・ファシリテーション実践(前半)

(午後)13:40~14:30

⬛︎ミニ・ファシリテーション実践(後半)

⬛︎対話とリフレクション:彫刻作品で実践

⬛︎グループ作品研究

======================

本日も真夏の朝から始まりました、第4回鑑賞実践講座。

いよいよファシリテーション基礎を学ぶ後半戦の内容となります。

講師の三ツ木紀英さんの元気な挨拶から一日が始まります!

⬛︎(復習)レクチャー:美的発達段階とアーツダイアローグの意義

まずは前回の復習から:ヴィジュアル・シンキング・ストラテジーが生まれた背景に、美的発達段階を参照にしていること。その発達段階に合わせて、この対話による鑑賞を活用している、という学術的な背景をレクチャーしていただきました。

⬛︎きく・応答するワークショップ

次に、とびらプロジェクトでも大切な力:きく力を発揮するワーク「聴く・応答するワーク」を実践します。

3人1組になり、2人が対話し、1人はその様子を観察します。

テーマを元にお話しし、聞き手は話し手が話したことを自分の言葉に置き換えて、確認します。その人が本当に言いたかったことは何なのか?コミュニケーションとはどんなことなのか?ということをこのワークで考えます。

ふりかえりのときに出てきた重要なキーワードとして、「話し手の動きや聞き手の在り方」によってコミュニケーションが変わってくる、というのがありました。話す内容やテクニックではなく、聞き手の態度が相手の気持ちに寄り添っているかどうかによって、相手の言いたいことを引き出せるようになるのでは、という意見が出てきました。

⬛︎対話型鑑賞体験 1作品

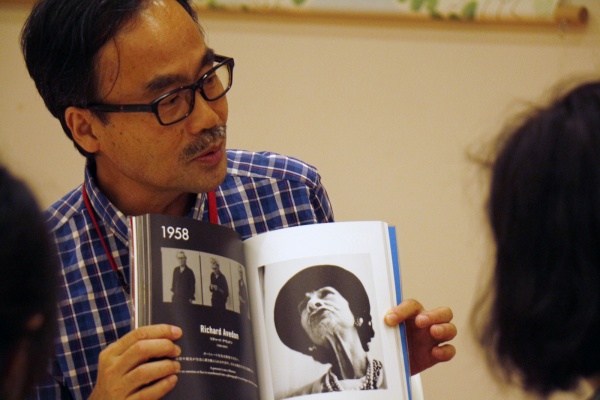

少し休憩を経て三ツ木さんによるファシリテートを元に、大人数での対話型鑑賞を体験。

⬛︎ミニ・ファシリテーション実践(前半)

それを体験したうえで、今度は自分たちでアートカードを使ったミニ・ファシリテーションを実践します。4人組になって、一人ずつ順番にファシリテーションを体験します。

見るのとやるのとでは大きく違う・・・苦労もあるけれど、前回よりは楽しもうとしたり安心感をつくるためにリラックスしながら実践したり、2回目の体験でだいぶ意識できているようでした。

ーーーーーーー

⬛︎ミニ・ファシリテーション実践(後半)

お昼を挟んでこのワークを続けたのですが、毎回ふりかえりも行います。

そのふりかえりの中で出てきたのは、「ファシリテーターの在り方」に関する疑問・質問でした。どれだけ中立的であればいいのか、個人的な意見を言わずに個性をどのように出したら良いのか、という疑問はファシリテーションを行なっていくにあたり必ずぶつかる壁だと思います。

三ツ木さんは、「中立的」であることは「無個性」であることとは異なると、説いていました。個々人の「間」や「視線・表情」によって場づくりも大きく異なります。自分自身にできるファシリテーションというのを身につけていきながら、形を探っていくしかないのだと思います。

⬛︎対話とリフレクション:彫刻作品で実践

その、ブラッシュアップを具体的に行う「対話とリフレクション」のワークを行います。ずっとアートカードを使っていたので、今度は屋外や美術館内に設置されている本物の彫刻作品を活用しました。

各作品に1名ずつのファシリテーターを選出し、実際の作品で挑戦してみます。

一人1作品15分間の鑑賞の後に、10分間のふりかえり。

屋外彫刻で実践するからこその場づくりの難しさ、また絵画作品でやるときとの違いなど、実践ならでは得られる一言がありました。作品について「事前に知っていることの重要性」「場当たり・下見の大切さ」などの意見も出ていました。

そして、このワークで大切なのはとびラー同士でも言い合えること。とびラー同士で、お互いに批判的になることで、お互いのファシリテーションがブラッシュアップされていきます。

⬛︎グループ作品研究

最後のワークは作品研究です。

一つの作品について、みんなで話し合い、言葉出しをします。出てきた言葉を元に分類・分析していきます。

これは対話型鑑賞を実践する事前準備として有効なワークです。

一つの作品について多角的な視点で見て、どんな対話の言葉が出てくるのかを事前に準備することができます。また、出て来た言葉たちを分類することで「色」「形」「構図」など、別の言葉に言い換えるためのキーワードを打ち出すことができるようになります。

出てきたワークの様子を少しだけ、ご紹介。

ーーーーーーー

長く充実した学びの2日間を終えたあと、いよいよこれからはそれを実践していくことになります。

学んだことを活かし、実践の経験を重ねてこそ、アート・コミュニケータとしてのファシリテーション力が磨かれていくことと思います。

たくさんの方々との対話が生まれるような、作品と人をつなげる活動が活発になっていく様子を、これからご期待ください!

鈴木智香子(東京藝術大学 美術学部特任助手)