2019.05.05

2019年5月5日(日)、令和元年のスタートにふさわしい、清々しい五月晴れに恵まれた日曜日の昼下がり、上野公園では、9名の参加者のみなさんととびラーが笑顔あふれる和やかなひとときを過ごしていました。

「五感で歩こう!春の上野公園」

美術館で行いますが、作品の鑑賞や、展覧会に出かけることはしません。上野公園で「心地よい」場所・こと・もの・・・を「五感」で感じてもらう、というワークショップです。一風変わった?このプログラム、そもそもどんなきっかけで生まれたのでしょうか。

アイディア誕生のきっかけとなった出来事。それは2年前の基礎講座にさかのぼります。

その日のテーマは「新企画プレゼン大会!-上野公園内の指定された場所をリサーチし、各所の魅力を活かしたプログラムをつくろう-」

課題:「美術館、博物館、お寺、桜並木など、上野公園には人を惹きつける様々な要素があります。場所・もの・人の動きをよく見てきてください。各自がリサーチしてきた内容を組み合わせて、とびラーの視点ならではのプログラムを提案してください。」

「まずは、上野公園を歩いている人をよく見てくるように!」

講師の日比野克彦さんからのアドバイスを聞いた後、グループに分かれて上野公園の様々なところにリサーチに出かけました。

上野公園を歩いている人を改めて観察してみると、表情はみな穏やかで、歩くスピードも心なしかゆったり。日常とは少し違った時間が流れている・・・そんな感覚を覚えました。

上野公園でのリサーチでは、

《古墳や川を発見したり、歴史的建造物にふれたり、ユニークな像を見つけたり、木々の緑や植え込みの花の美しさに癒されたり、幼い頃の原風景が蘇ったり・・・》

いつも歩いている通りも、視点を変えてみることで、次々に新しい発見へと繋がり、その面白さに夢中になりました。

「上野公園ってこんなに魅力に溢れるところなんだ!今まで全然気づかなかった!」

リサーチ後は、いよいよプログラム作りです。

メンバーが、それぞれの場所での発見や気づきを共有してから、「どんな体験を来る人に味わってもらいたいか」を話し合いました。

知らなかったものやこと、新しい発見、面白い出来事、穴場情報などを意見交換しているうちに、「今まで私たちが周囲のことに気づかなかったのはなぜなんだろうね?」という話になりました。

「上野に来ても、美術館や博物館とか目的地に向かうだけだからじゃない?」

「歩きスマホしたり、ナビに頼ったりするのも原因かもね。」

「じゃあ、普段は気づかないことやものに触れてもらうために、思い切ってスマホや携帯、カメラはお預かりして、自分の五感だけを頼りに上野公園を体感(体験)してもらうプログラムはどうかな?」

「普段意識していない五感を開くと、周囲のことがフレッシュに感じられるかもね?」

このような流れで、「五感で歩こう!春の上野公園」の原案となるオリジナルプログラム「心のタイムスリップ 感じて上野」が誕生しました。

(講座当日、プレゼンテーション用に作ったシート。「五感」「携帯は預けて」とありますね。)

講座後も、この原案をもとにして、”一般の方を対象にしたワークショップをやってみたい”という気持ちを持ち続けること約2年!

「スマホ・携帯は置いて、上野公園の五感歩きを体験してもらいたい。」

「五感を磨くことで、美術館や博物館での作品の見方も変わるはず。」

この2つのコンセプトを大事にしながら、より良い内容にするための度重なるミーティングやトライアルを実施し、とびラーの試行錯誤は続きました。

そうした経緯で、ついに実施の日を迎えたというわけです。

では、当日の様子をご報告させていただきます。

まずは準備からスタート。テーブルには公園に出かける際に使うツールをセットして並べます。

(参加者お一人ずつに用意したツール。バッグも含め、ほとんどがとびラーの手作りによるものです)

[13時15分 受付開始]

参加者の方をお迎えして、2つのグループに分かれて座っていただきます。

[13時30分 プログラム開始]

オープニングのごあいさつと、ワークショップの内容説明から始まります。

「今日は美術館に集まっていただきましたが、これから上野公園に出かけていきます。不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。今日はみなさんに、五感を使って上野公園で”心地いいなぁ”と感じる何かを体験してほしいと思っています。」

テーブルの上に置かれた上野にまつわる句を紹介します。芭蕉が詠んだものです。

「花の雲 鐘は上野か浅草か」

「みなさん、どんな風景が見えてきますか?音は聞こえますか?想像を膨らませてみてくださいね。」

ここからはグループごとの活動です。

まずはみなさんに、上野公園とのエピソードを交えながら自己紹介をしていただきます。

テーブルに並べた五感シートを利用して、改めて「五感」についてみんなで考えながらイメージを膨らませます。

「みる」「きく」「さわる」「かぐ」「あじわう」

「上野公園では五感を使ってどんな体験ができると思いますか?」

「あなたはどれが気になりますか?今日は上野公園でどれを使って歩いてみたいですか?」

そして、五感ツールの説明をします。

「小さな紙製フレーム、紙コップの集音器、特製メモ帳、付箋、採取用のビン、えんぴつ、そして、携帯封印用の封筒とシールです。」

それでは、スマホや携帯は封筒に入れて封印してくださいね!

[14時10分 上野公園に出発]

五感ツールはバッグに入れて各自持っていきます。プログラムのキーポイントとなるアイテム「ヨガマット」はとびラーが持っていきます。

都美の壁面に映る木の影をみんなで鑑賞。特製メモ帳の表紙写真と比べてみてくださいね。

ここで深呼吸しましょうか!

さあ、ヨガマットをひいて、みんなで寝っころがりましょう!どんな景色が広がっていますか?どんな匂いがしますか?

上野公園で寝っ転がってみるという、「全身で感じる」体験をきっかけに、みなさんの五感スイッチが入ったようです。一人じゃ躊躇してしまうことも、みんなとだったらトライできる!未体験のことって、大人でもなんだかワクワクしますよね。

リラックスした状態で、普段の視点を変えてみることで、日常と見えるものが違うことに気づきます。

・・・新緑の鮮やかな色合い、木々の枝の不思議な形、きらきら輝く木漏れ日、

ラッキーなことに、虹が見えた方も!

また、地面に顔を近づけたことで、自然の匂いに気づきます。

・・・土、木々や葉っぱの匂い。ハッとするほど香りが立っている!

どんな匂いがしますか?

何が聞こえてきますか?

おや?なにか不思議な形のものを発見!

落ち葉がいっぱいで地面がふわっふわ!こんな感覚初めて!なんて心地いいんだろう!

大きな切り株で、特製メモ帳にフロッタージュする方も

グループで五感体験をしたあとは、いよいよひとりの時間です。思い思いに、自由に上野公園で「心地よい何か」を感じてきてくださいね。いってらっしゃい!

[15時10分 アートスタディールームに再集合]

10分間のティーブレイク後、プログラムの後半は全体の共有時間です。

テーブルに広げた大きな上野公園の地図を囲んで、それぞれが体験してきた上野公園の「心地よい場所、こと、もの・・・」を、カードに記入してもらいます。書き終わったカードは地図の上に立てていきます。採取してきたものは瓶にいれたまま、あるいはそのまま置いてもらいます。

一人ずつ上野公園での「心地よい」体験や発見を話していただき、全員で共有します。

「へ~そうなんだ!」「え、どこどこ?」「わあ、今度行ってみよう!」和やかに、そして大いに盛り上がりました。

共有することで、それぞれの「心地よい」が、みんなの「心地よい」になったのかもしれませんね。

みなさんに書いていただいたカードです。

共有したあとは、今日の体験についての感想をみなさんから一言ずついただきました。

◎楽しいひとときだった。土に寝ることは普段ないけれども、気持ちよかった。

◎上野公園でこんな楽しみ方があるのか、という発見ができた。

◎五感が研ぎ澄まされた。このあと作品鑑賞したらどうなのか、と気になった。

◎最初に「五感」について話があったので、意識を集中できた。

◎「五感ツール」が良かった。

◎五感を使ったワークショップとはどんなもの?と思っていたが、自由にどうぞ、というのが良かった。

◎いつもは目的を持って歩いてしまうが、今日はゆっくりと過ごせた。

◎寝転がってみて、上野公園の匂いを感じた。

◎上野は仕事の場で、慣れたところだと思っていたが、普段気づかない五感を使った体験で新しい公園に出会えた感じがした。

◎とりあえずゆっくりどうぞ、の感覚が良かった。

最後に、今日上野公園で五感を使った感覚をもったまま、アート作品も楽しんでいただけるように、東京都美術館をはじめ上野公園の各ミュージアムで開催中の展覧会や作品、魅力的な建物など、とびラーのおすすめを紹介しました。

[16時 プログラム終了]

スマホや携帯の封印を解いて、解散です。楽しい時間をありがとうございました。

今回の参加者は、台湾からの方、障害はあるけれど歩くのが好きな方、五感を使ったプログラム自体に興味がある方、作品を使わないワークショップってどんなものなのか関心があった方、普段から携帯を持たない方、など様々でしたが、アートや自然に興味をお持ちであるというところは共通していました。そんなみなさんがそれぞれ思い思いに上野公園を五感で体感し、「こんな楽しみ方があったのか、いい時間だった。」と言っていただけたことがとても嬉しく、また、私たちも一緒に心地よい時間を過ごすことができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

美術館を飛び出して「上野公園」がフィールド、そして「五感」という感覚をテーマにしたワークショップを作り上げることは容易ではありませんでしたが、とびラーらしい視点でその形を模索し、「美術館と上野公園、そして人をつなぐ」という新たなコミュニケーションの場を創造できたことは、これからの活動の幅を広げていくための原動力になります。

五感を開いて全身で感じてみること、そうして研ぎ澄まされた感性やそこで育まれた感情は、美術館や博物館で作品と向き合う際にもきっとプラスになることと信じています。

とびラー3年目!一つひとつ、ていねいに積み重ねて考え続けることの大切さを学んだことで、自分の想いをかたちにできるミラクルに出会えました。アートとともに、楽しく居心地のよいコミュニケーションの場づくりをこれからも追い求めていきたいです。

2019.04.27

4月27日(土)に開催された基礎講座第2回目は、西村佳哲さん(とびらプロジェクト・アドバイザー)をお迎えし、「きく力」について考えていきました。

講座はまず、西村さんのこんな問いかけからスタートしました。

「コミュニケーションは、話の上手、下手ではないんです。話している相手に対して、本当に興味を持って「きく」ことから始まります。それでは、「きく」とは何でしょう?「きかない」とは何でしょう?それにはどんな作用があると思いますか?

そもそもなぜ、ひらがなで「きく」にしているのか。皆さん、わかりますか?」

今日は、2〜3人組で話す・きく時間が複数回設けられ、全員が「きく」と「きかない」の両方を体験することで、本当の「きく力」を身につけていきます。

*************************************

【午前】

*************************************

「人の話をきける」とは?

「人の話をきける」とは、「話の内容を知的に理解する」ことだと多くの人が捉えがちです。しかし西村さんは、内容の知的な理解ではなく、話し手に寄り添い、その時々の気持ちを汲み取ることが「人の話をきける」ことだとおっしゃいます。

話の内容に捕らわれると、どうしても自分の経験や記憶と照合させてしまいがちになり、きき手の関心は徐々に相手ではなく自分自身に寄せられます。一方で、話し手の様子をきちんと見ながら、その時に話者が抱いている感情を理解しようと心がけた場合、きき手の関心は常に相手に向けられ続けるそうです。

それでは、きき手が相手に関心を向けることができていない状況に陥ると、何かを伝えようとしている話し手は、どのようになってしまうのでしょうか?

「きかない」を実践・体験する

西村さんの解説を実体験するため、以下の形式で、話し手と聞き手を交互に担当するペアワークが行われました。

1. 話し手:最近嬉しかったことを詳しく話す。

きき手:上の空できいたり、相手を一切無視続ける。

2. 話し手:話したいテーマを、詳しく気持ちを込めて話す。

きき手:相手の話が途中でも、話の腰を折ったり、話を横取りする。

3. 話し手:最近、腹が立ったことについて、詳しく、気持ちを込めて話す。

きき手:どんな些細なことでもいいので、相手の話を否定する。

4. 話し手:最近、困っていることについて、詳しく、気持ちを込めて話す。

きき手:多少脈絡がなくてもいいので、安易な解決策を示す。

このワークは、お互いに相手の役割を知ることなく進められるため、きき手が上手に「きかない」態度をとれていたペアには、徐々に重い空気が漂います。

最初はいたるところで聞こえていた会話も次第に途絶え始め、ついには沈黙してしまうことも。

しかし、ワーク後にそれぞれの役割が明かされ、意図的にしていた態度だったことがわかると、会場はとたんに活気を取り戻しました。

「きかない」原因と影響

無視、横取り、否定、安易な解決策、といった態度をとる・とられるの両方を経験した後は、「きかない」ことによって話し手がどのような状況に陥ってしまったか、また、その時抱いた感情等をお互いに話し合いました。

冒頭でも少し説明があったように、「きかない」態度の根底にあるのは「相手に関心を向けつづけることができなくなっている」ことで、「きかない」きき方によって話し手が徐々に口を閉ざしてしまう様は「せっかく育ち始めた植物の生長がとまってしまう」ようなものだと西村さんはおっしゃいます。

1~4のワークを通じて、「相手に関心を向けつづけることができなくなってしまう」ことによる弊害を実体験したとびラーたちは、西村さんの言葉に深く頷いていました。

話すことが持つ作用性と「きく側がもつ力」

そもそも、話すこと自体に何らかの作用性がある、と西村さんはおっしゃいます。そしてそれは、本当に「きける」きき手がいることで生まれるものだ、とも。

つまり私たちは、本当に”きいてくれる”相手がいれば、ただ話すだけで、自らの力で考えを整理し、解決策を導き出すことができる、ということです。相手は何か解決策を提案してくれたわけではないけれど、自分で話しているうちに「あ、そうか!」と突然腑に落ちた、という経験がある方もいるのではないでしょうか。

インタビューをする側とされる側を例にあげ、さらに「きく側がもつ力」ことについての言及は続きます。

「きかないきき方で、きくことが鮮明になりましたね。きいてくれる人がいるから人は話せる、もっと言えば、きく側の方が強い力をもっているということなんです。」

コミュニケーションは、双方が一生懸命に話すのではなく、きちんと「きく」ことができるきき手がいることで成立するものだ、という冒頭にあった西村さんの言葉が、実感を伴ってとびラー全員の心に落ちた瞬間です。

「きく」を実践・体験する

改めて、今度は3人組になり「相手ができるだけ詳しく、気持ちを込めて話すのをより可能にするきき方」について話し合った後、実際に「きく」ことに挑戦しました。

しかし、話を一生懸命きこうとすると、かえって自分の情報を抑制し過ぎたり、話の内容に意識が向いてしまうことがあります。ワーク後の総括にあった、「大抵の人は、話の内容は覚えていても、その時のその人の表情はあまり覚えていないものなんです」という西村さんの言葉に、多くの人がはっとしていました。

*************************************

【午後】

*************************************

午後は、午前中におこなった4つの「きかない」きき方(無視・横取り・否定・安易な解決)をひっくり返した「きく」ことを実践しました。

ひっくり返す意識としては、以下のような心がけが提案されました。

無視→関心を向ける

横取り→邪魔をせず、ついてゆく

否定→一緒に味わってみる

安易な解決→安易に理解しない

その人に関心を向ける

午前中最後にあった、「話し手の表情まで記憶している人はあまりいない」という西村さんからの指摘に、思い当たる節がある様子のとびラーが多く見受けられました。

内容に気を取られると、話し手の表情にまで気を向けられず、相手が「本当に伝えたかったこと」を汲み取ることはできません。

たとえば内容が重い話でも、本人はもう過去の出来事として処理できているから笑って話しているのに、きき手が内容を意識するあまり深刻に受け止め、さらに掘り下げた質問をしまったらどうでしょうか?話し手としては、その先のオチまで見据え、前置きとして提示しただけなのに、自分が意図せぬ所に興味を持たれて話の方向が反れてしまった…ということが起こってしまうかもしれません。

そうならないためにも、常に話し手に関心を持ち、その人が「内容に対してどう思い、感じたのか」に意識を向けることが大切だと西村さんはおっしゃいます。

ついてゆく

話し手が言葉につまると、ついつい先回りして言葉を投げかけていませんか?

沈黙したら、リードしようと無理に話題をふっていませんか?

西村さんの問いかけに、またしても多くのとびラーが頷きます。

沈黙したら一緒に沈黙する、話題がなくなったら無理に話題を探すのではなく一緒に立ち止まる。会話が止まるとつい焦ってしまいそうですが、そんな時でもリードせず、「そっと寄り添いながらついてゆく」だけでいいそうです。

それが本当に「きく」ことなんですね。

一緒に味わってみる

ここでようやく、「なぜ“きく“はひらがななのか?」という冒頭に投げかけられた問いの答えが明かされました。

「きく」を漢字で置き換えようとする時、まず思い浮かぶのは、聞・聴・訊の三種類です。

しかし興味深いことに、大陸文化が伝来する以前から日本で使われていたとされる大和言葉にも、すでに「きく」という音があり、それは、「何かについて有効であることを示す」という意味を持っていたそうです。

さて、この「きく」という音が持つ意味に対応する漢字には、効・利の2種類もあります。

効き目がある、役に立つという意味で用いられますが、西村さんは「利き酒・利き水」をたとえ話に、液体を口に含んで味わうように、話を「きく」際も、一度自分の中に含んでから味わうことが、「きく力」のポイントだとおっしゃっていました。

頭で理解しようとするのではなく、その人の気持ちを一緒に味わい、感じてみる。

このレクチャー後のワークでは、これまでとは異なる、とてもなごやかな空気をどのグループも漂わせていました。

中には「この講座を世の中の人全員が受けたら、世界はもっと良くなる!」と話すとびラーの声もきこえました。

安易に理解しない

悩み相談をされると、ついつい自分のことに置き換えてアドバイスをしまうのが人間の性。ですが、「私はあなたではないし、あなたは私ではない」というスタンスを保ち、わかった気にならない、ということが「きく力」の最後のポイントとして紹介されました。

これまで西村さんが講座の中で繰り返し主張なさっていたのは、「話の内容に捕らわれるのではなく、相手自身に関心を持ち続ける」ということでした。これによって、よく「きく」ことができ、結果として話し手はよく「はなせる」ということがおこる。つまりは円滑なコミュニケーションが育めるということになる、と。

私たちは、「話をしているようで、実は歌っている」とも西村さんはおっしゃいます。人は、何かを伝えようとするとき、表情や身振り手振りなど、体全体で気持ちを表現するからです。だからこそ、歌を歌詞だけでなく、メロディーや歌い方、表情を含めて味わうのと同じように、人の話も、内容だけでなく、話し方やその時の表情・動作全てを一緒に味わうことが大切なんだそうです。

歌として、人の話を「きく」。きっとこれまでと違う「きき」方ができそうですね。

おわりに

異なるバックグラウンドやコミュニケーション様式を持つ人間同士が、どのようにしたら円滑な関係を築き、かつその関わり合いの中で新たなものを創造していけるか。今回の講座では、単にコミュニケーションのテクニックを学ぶのではなく、とびラーとして、ひとりの人間として、どのようにあるべきかの第一歩を知ることができた講座でした。

「とびらプロジェクト」は「次の社会を運用していくコミュニケーション・スキルのトレーニング空間である」と西村さんはおっしゃいます。トレーニングを積み、より良い関わり合いが生まれ、新しいアイディアを創造し、それを社会に還元していく…このプロジェクトを通じて、そんな循環が生み出されることを期待しています。

(東京都美術館 アートコミュニケーション係 プログラム・オフィサー 柿澤香穂)

2019.04.13

春の陽気に恵まれた4月13日(土)、とびらプロジェクトの新年度が始まりました。今日から活動をスタートさせる8期とびラーは54人です。全6回で構成されている基礎講座の第1回目は、6期・7期とびラーも全員集合して行われるオリエンテーション。東京藝術大学の講義室に、とびラーとスタッフが一堂に会しました。「はじめまして」の人も「引き続きよろしく」の人も同じ場所で顔を合わせ、総勢約140人のメンバーで8年目のとびらプロジェクトをスタートさせます。

一日の流れは以下の通りです。

===

○スタッフ紹介

○とびらプロジェクトの一年

○期別ガイダンス

~お昼休み~

○とびラーインタビュー

○東京都美術館めぐり

===

■スタッフ紹介■

「とびラーのみなさんに、まずは「ありがとう」から伝えたいと思います」東京都美術館(以下:都美)・今井徳彦副館長によるご挨拶から始まります。

とびらプロジェクトを運営する東京藝術大学(以下:藝大)チーム、東京都美術館チームのスタッフも一言ずつ自己紹介を行いました。

■とびらプロジェクトの一年■

続いて、とびらプロジェクトの一年の活動について紹介する時間です。ご紹介するのは、藝大と都美チームそれぞれのマネージャである東京藝術大学特任准教授・伊藤達矢さん、東京都美術館学芸員・稲庭彩和子さん。

8期とびラーの皆さんは、4月から6月にかけて基礎講座に参加します。基礎講座終了後は3つの実践講座から1つ以上を選択し、関心のある分野について学びを深めていきます。「学びの場」と並行して、障害のある方のための特別鑑賞会、スペシャル・マンデー・コース、建築ツアーなどの「実践の場」が開かれており、とびラーは日々学びと実践の繰り返しに取り組みます。連携プロジェクト「Museum Start あいうえの」のプログラムに参加すると、こどもたちやその保護者のみなさんと活動することができます。とびラーによる自主活動「とびラボ」も、プロジェクトの醍醐味の一つです。

講座、プログラム、とびラボなど、とびらプロジェクトのイベントは盛りだくさん。とびラーのみなさんは、それぞれの一年をどのように走っていくのでしょうか。

■各期ガイダンス■

ここからは新とびラーと2、3年目のとびラーに分かれてのガイダンスに移ります。

8期のみなさんはこれから本格的に始まるとびラーとしての活動に向けて、活動に必要な情報や確認事項をチェック。

6期・7期のみなさんは、とびラボの立ち上げ方や進め方などを改めて確認しました。

■とびラーインタビュー■

お昼休憩をはさんだ後は、ふたたび全員が合流します。普段は「この指とまれ」で集まった3人以上のグループで活動するとびラーたちですが、今日は一人のとびラーに注目し色々とお話を伺おうと思います。前半に登場したのは7期・松本みよ子さん、後半に登場したのは6期・小寺祐貴さん。聞き手は越川さくらさん(東京藝術大学特任助手・とびらプロジェクトコーディネータ)です。

「お仕事は何をしている?」「家族構成は?」「とびラーになったきっかけは?」など、普段の活動ではなかなか知ることのできないプライベートな話をお聞きしました。

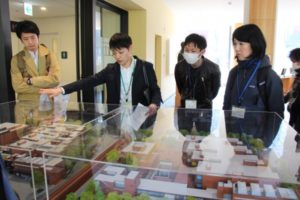

■東京都美術館めぐり■

いよいよとびラーの活動拠点・東京都美術館に向かうにあたり、学芸員の熊谷香寿美さんが美術館の歴史や建物を紹介します。まもなく開館100周年を迎える、歴史ある東京都美術館。現在までに複数回のリニューアルが行われており、時代に合わせて変化し続けています。

8期のみなさんはグループに分かれ、6期・7期とびラーがご案内する館内ツアーに出かけます。藝大の講義室を出発し、都美の通用口から入館。

地上2階、地下3階からなる都美の建物は意外と複雑。建築模型を眺めながら美術館の構造を学ぶ姿もありました。案内する6・7期とびラーの先導で美術情報室や佐藤慶太郎記念アートラウンジ、公募棟などをめぐり、普段の活動に役立つ様々な情報も伝授されたようです。

館内ツアーのゴール地点は「アートスタディルーム(通称:ASR)」。とびラーが主に活動の拠点とする部屋です。全てのチームがASRに到着したところで、オリエンテーションは終了・解散です。

解散後も多くのとびラーがASRにて活動しました。6期・7期とびラーによる8期とびラーウェルカムカフェは大盛況、親睦を深めるきっかけになったでしょうか。とびラボミーティングに早速参加している8期の方の姿も。

8期とびラーを迎え、新たな一年を賑やかにスタートすることができました。今年度もよろしくお願いします!

(とびらプロジェクトアシスタント 石倉愛美)

2019.03.29

2019年3月29日 金曜日の夜、夜間開館の時間を利用して「マインドマップで読み解く『奇想の系譜』」のプログラムを実施しました。

3月に東京都美術館で開催していた「奇想の系譜展」の背景にある書籍 辻惟雄・著『奇想の系譜』を事前に読んだ上で展覧会で作品を鑑賞し、さらに理解を深めるためにマインドマップで情報を整理してみる、というプログラムです。

自分は作品を見て何を感じたのか。どう面白いと思ったのか。

普段美術館を訪れても、面白かった以上のことが言えずに、その経験を人に伝えたり共有することができない事も多いかと思います。

ですが、マインドマップを用いて作品にまつわる情報や自分が抱いた感想などを整理してみことで、別の面白さを深堀したり、誰かに語る語彙が増えたりします。

せっかく展覧会に出かけるのであれば、その醍醐味を味わい尽くさない手はありません。

ところでマインドマップって何?といった方も多いと思います。

マインドマップとは頭の中を可視化する思考ツールで、ビジネスや教育の場で定着しつつあります。

例えば、書籍『奇想の系譜』を読んだ後、内容をマインドマップにするとこんな感じになります。自分が本を読んで印象に残ったことや、考えたことや、知りたくなったことなどを一枚の紙に書き出すことで、頭の中が解放され、全体を俯瞰してみることができます。

当日の参加者は全部で9名。

二週間ほどの受付期間だったにも関わらず、参加条件であった「書籍『奇想の系譜』を読む」「『奇想の系譜展』を鑑賞する」をこなし、申し込んでくださった、みなさん。当然気合いの入った方ばかりでした。

今回は、書籍・展覧会の全体の中でも「伊藤若冲」に焦点をあて、以下のような流れで行いました。

1. マインドマップの書き方を知る (自己紹介と若冲に関する簡単なマインドマップを書いてみる)

2. 作品を鑑賞する

3. 鑑賞を踏まえた上でメインのマインドマップを書く

4. 皆で共有する

1.マインドマップの書き方を知る

はじめに、マインドマップの書き方についての説明がありました。次に、2つのテーマについて簡単なマインドマップを書き、慣れて行きます。

マインドマップ1:自己紹介

①Who:何をしている人?、②Art:美術館との関係、③Why:本日参加した理由の3点をメインとしたマインドマップを作成します。書きやすいので練習にちょうどよく、加えて参加者同士の交流につなげます。

マインドマップ2:若冲について知ってること

本で勉強したこと、以前から知っていたことなど、現在の頭の中を整理します。知ってること、知らないこと、知りたいことなどを見える化し、そこから、今回作品を鑑賞する上でのそれぞれのテーマを決定します。

皆さん「マインドマップを書くのは初めてです」と言いながらも、初めてとは思えないペースとクオリティで書き進めていました。

2.作品を鑑賞する

マインドマップを書いて若冲について思い出し、自分自身の鑑賞のテーマを設定できたら、今度は若冲の作品を鑑賞してみます。

まずはグループごとに鑑賞。その後、各自が設定したテーマを意識しながら一人でみてまわります。

グループでの鑑賞では、参加者同士が作品を前に語らい、自分の視点とは異なる視点を楽しんでいるようでした。複数人で作品をみるのは初めてという方が多く、誰かと一緒に鑑賞するってこんなに面白いんだ、と喜んでいただけました。

3.メインのマインドマップを書く

鑑賞で得た気付きを踏まえて、本日最後のマインドマップを作成します。

時間をかけてじっくりと。

各人が自分の脳内と向き合い書き出して行きます。

参加者の数だけ個性的で面白いマインドマップが出来上がっていきます。

4.共有する

最後に参加者同士でそれぞれのマインドマップを共有します。

他者の視点から物を見ると、新しい発見があります。同じものを見てきたはずなのに違うものが見えている、そんな面白さを感じていただけたのではないでしょうか。

他の人が書いたマップを見合う時間。初対面の皆さんが2時間でここまで距離が縮まりました。

実施後のアンケートでは、マインドマップをもっと書いてみたい、美術館に行く機会が増えそうといった好意的な声を多数いただきました。

面白いコメントとしては、知識がなくても楽しめるという感想の一方で、知識があればもっと楽しめる、と言う意見がありました。マインドマップ鑑賞法は、展覧会の知識の量にかかわらず楽しむことができ、さらに別の人と互いの見方や考え方を一目で共有できる特性は、美術館を更に楽しむ助けになると感じました。

何を見るかと同じくらい、どの様に見るかは大切で、その見方によって、得るものは大きく違うのだな、と実感しました。そして、自分が何を見ているのかって、案外自分自身にも見えていないとも感じました。

この先AIが発展する世界では同じ答えが出ればいい程度の仕事なら機械がやることになります。

人間にとっては人と違うことが唯一にして最高の価値になるかもしれない。もっと、自分の脳と向き合わないと。そんなことを考えながら、今回のプログラムはこれにて終了。自分が自分であることを楽しめるようなプログラムをこれからも模索していきたいと感じました。

執筆:平田賢一(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2019.03.28

「うえの!ふしぎ発見」は、9つの文化施設があつまる上野公園を舞台に、ミュージアムとミュージアムのコラボレーションを通じて、たくさんのふしぎやホンモノとの出会いを探求するプログラムです。

今回のテーマは「コレクター」。上野の森美術館『VOCA展2019 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち』(以下、『VOCA展』)と、東京都美術館の野外彫刻をめぐり、作品をコレクション。マイ・ミュージアムをつくるという内容です。

参加したのは、小学校1年生から小学6年生までの13名のこどもたちとその保護者。ファミリー向けではありますが、プログラムは、こどもチームと大人チームに分かれて実施。それぞれに、ツアーの伴走役を担うアート・コミュニケータ(以下とびラー)が加わります。この日参加したとびラーは総勢15名でした。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.03.26

2019年3月25日(月)、先生向けプログラム「先生のための特別研修会 ティーチャーズ・カフェ」を開催しました。このプログラムに参加したのは、美術館を活用した授業が未経験の先生28名。上野公園に近い学校からいらした方もいれば、片道2時間かけて上野までいらっしゃった方も。「美術館と連携した授業がしてみたい!」「対話型鑑賞を体験してみたい!」という思いで集まっていただいたみなさんです。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.03.18

今年度最後の「あいうえの日和」が3月16日(土)、17日(日)に開催されました。「あいうえの日和」は45分間でミュージアムの冒険を楽しむためのコツやヒントを、こどもと大人が一緒にマスターするプログラムです。2日間で4回開催されたプログラムには、122組249名のこどもと保護者が参加しました。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.03.03

2019年3月3日日曜日、冷たい雨の降る桃の節句の日に、「女子美さんぽ」を開催

しました。

「女子美さんぽ」とは、東京都美術館公募棟で行われた、女子美術大学 大学院・大学・短期大学部 学生選抜作品展『JYOSHIBISION 2018 “アタシの明日”』を会場として、とびラー(アート・コミュニケータ)が開催した鑑賞と交流のプログラムです。

当日来館された参加者の方ととびラーが、少人数のグループで会場内をさんぽをするような気軽な感覚で作品を鑑賞したり、参加者同士、あるいは作家(女子美生)とお話ししたりしながら、会場内をめぐります。

とびらプロジェクトで「女子美さんぽ」を行うのは今年で5回目。

まずはロビーで参加者を募ります。事前申し込みの必要はありません。ほとんどの方が、当日のとびラーの呼びかけや、配布したチラシがきっかけでの参加です。

今回の参加者は9名。3グループに分かれ、各グループにとびラーが3名ずつ入りました。

これから会場を案内するとびラーの紹介や、ちょっとしたおしゃべりをしながら、初対面の人同士でも楽しく展覧会を回れるよう、気軽に思った事を言い合える「さんぽ」のような雰囲気をつくっていきます。

さあ、いよいよ展示室へ。「女子美さんぽ」の始まりです。

展示室をゆったりめぐっていきます。

実際に触ることができる作品もあります。触った感じはどうでしょう?

同じ体験をすると、自然と会話もはずみます。

デザイン、彫刻、油画、日本画など、様々な表現の作品が展示されています。

まずは個人でそれぞれ鑑賞。そのあとに、1つの作品を何人かで鑑賞して、お互いに自分の感じていることを言葉にしてみたり、他の人が思っていることを聞いたりして、感想を共有します。

和気あいあいとした雰囲気で、自然と笑顔も生まれてきました。

「さんぽ」の楽しみのひとつは、作家である学生さんと直接お話しできる事です。

作家は作品についてのコンセプトや想いを説明したり、参加者からの質問に答えたりします。

思いがけない作者の想いを聞く事ができたり、見る側の感想が語られたりと、作品を通して両者の間にコミュニケーションが生まれ、さらに作品の理解も深まります。

このときに、見る人が、自分で考え、感じたことをもって作者と話していくことで、より発見や共感が生まれる体験があります。その手助けをしたり、仲介したりできるのも、とびラーならではの面白さです。

なかでも小学生の参加者は、高校生の作品にとても興味を持ったようです。

年齢に関係なく、さまざまなやりとりが生まれました。

とても丁寧にお話ししてくれた、作家の学生さんたち。

作品へのあふれる想いが伝わってきました。

最後に作家へのメッセージカードを参加者に書いてもらいます。それぞれの作家にお渡ししたところ、とても喜んでもらえました。

桃の節句にちなんで、桃の形のお雛様付きカードです。

参加者の方からいただいた作家へのメッセージを、一部ご紹介いたします。

「人物の透明な不安な感じが良かったです。自分の意見が言いにくい世の中で、生きていく様子を考えさせる作品でした。」

今回参加した方の中には、「途中で抜けてもよければ・・・」という気軽な感じでいらした方もいました。しかし、「さんぽ」の魅力にはまったのでしょうか? 最後まで参加され、作家へのメッセージもしっかり書いてくださりました。

これまで面識のない人と一緒に作品を鑑賞して、意見を交換するということは、最初はハードルが高いかもしれませんが、他の人の言葉によって、気付きや発見があり、鑑賞の幅が広がっていくというおもしろさもあります。

若い芸術家と鑑賞者をつなぎ、交流を楽しみながら感想を伝え、彼女たちの活動を応援していくという、充実したプログラムを実施することができたと感じています。

来年もたくさんの方々に「女子美さんぽ」に参加していただき、この素敵な時間を楽しんでもらえたら、嬉しく思います。

とびらプロジェクトの中で、「本物を見たり触れたりできる美術館という空間はパワースポットだ」と教えてくれた人がいました。来館者を笑顔にしてくれる、アートの不思議な力を感じます。

2019.02.25

2019年2月25日(月)、台東区立金竜小学校の特別支援学級1年〜6年生 18名と教員・支援員の方9名が、学校向けプログラム「うえのウェルカムコース」に参加しました。東京都美術館で開催中の特別展「奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド」を鑑賞しました。

みなさんがどのような体験をしたのか、当日の様子をお伝えします。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)

2019.02.25

こよみの上では「春」とはいえ2月はまだ寒い季節ですが、2月24日「あいうえのスペシャル」が開催されたこの日はお天気に恵まれあたたかい陽射しがふりそそぎました。

「あいうえのスペシャル」とは、あいうえののプログラムでミュージアム・デビューしたこどもたちとそのファミリーが再び上野公園を訪れ、継続的にミュージアムを楽しむことができるように年3回開催されています。

今年度3回目となる今回は、とびラー企画の「こども建築ツアー」が行われたり、上野公園の9つの文化施設を訪れ楽しんだりする参加者の姿がありました。

ライターの近藤智子さんが見つめたこの日の様子をお伝えします。

プログラムの様⼦はこちら→

(「Museum Start あいうえの」ブログに移動します。)