2017.01.18

星野さんのアトリエは東京藝術大学絵画棟の7階。窓から眼下に広がる上野の杜は、その日はまだ11月だというのに朝から降り続く白い雪と樹々の紅葉とのコントラストが一枚の絵のようでした。

アトリエは白い空間で同じ油画専攻の楊博さんとシェア。そこには次の構想を練るためのポップで色とりどりな“モノ”たちが置かれていて、中には消臭ゼリーやウィッグなど、一見絵画とはかけ離れているように思えるモノも。触ったり、置いてみたりしながら、モノの様子を探っているのだそう。

インタビューは星野さんの小気味良い語り口で進んで行きました。

ボールの中にはゼリー状のものが入っており、そこに仕掛けたライトが不思議な光の拡散を見せています

◆星野さんの作品は、平面的な絵画とは異なる三次元での立体表現。こうした作品へ至った経緯をお聞きしました。

4 年生のとき、小林正人先生の授業『現代美術コース』で、たったの5 時間で作品をつくるという課題がありました。使う材料は、他の受講者たちが星野さんのために 100 円ショップで買い集めた 200 点のモノ。この経験が作品づくりの大きな変化になったといいます。

「とにかく設計図も計画も立てられない中で作らなくてはならなくて。作品の概念がよく解らなくて、感性も何かわからないし。でも、とにかく『終わる』ってとこを見せる。このことが作品作りの転機になりました。」

フラフープにボール、中央に掛かっているものはホログラムシート!

北側に面した天井高のある空間にいろんなものが置かれています

「もともとは平面作品を描いていましたが、モノを自分で重ねて、そのモノが連続して重なるものをモチーフとしていて。わかりづらいと思うんですけど、自分でその物どうしの関係を操作していくことに興味があって。」

平面作品

「1 年生の時の『東京マケット』という課題は【東京を歩いて感じたことを作品にしなさい】というものでした。自分が考えたのは『赤いビルと黄色いビルがあったらその間はオレンジの空間になるのではないか』とか、例えば『ビルがたくさんある中でひとつがあたたかくなったら周りも変わっていくんじゃないか』とか、そんな当たり前のことなんですけど。そんな単純な発想を模型にした時に、なんだかすごく自分の中で楽しい実感がありました。そこで起こっている現象が楽しくて、それも大きい部屋でやってみたいと思うようになって。」

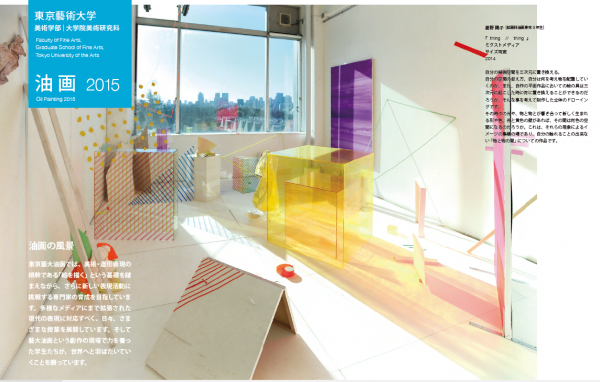

『Things//Things』

「大きな部屋では、1 日の太陽光の移り変わりを利用して、自分が意図したものと、その時に現れる新しい形や色とで、新しい関係をつくることを実験的にやってみた。自分のイメージしたものが 3 次元に置き換わった時に『その空間に足を踏み入れる感覚』が絵画よりもとても強く感じられたので、そこからいろいろやってみたいなと思うようになりました。」

絵画棟での展示の説明

「その後に絵画棟 1 階のギャラリーを利用して、自分で何となく描いていたドローイングを三次元にしてみました。正面から見るとただのペインティング作品ですが、横からも上からも見ることができる。つまり最初の視点は絵(平面)なんですけど、その中に自分が入っていけるような空間を作ることをテーマに、しばらく制作しました。」

「去年、3 年生の時の作品をアーツ千代田 3331 のギャラリーに展示しました。入り口から最初に入っていくときは、正面からだと二次元的に見えるようになっているんだけど、そこから中に入っていくことができるというもの。とにかく絵の中に入ってみたいという単純な動機でやってみました。

ここまでの作品は自分のテーマがあって、ドローイングのラインはモノで置き換えると何になるんだろう?と。最初は置くモノを自分で作っていました。なのでちょっと『固い』といわれて。」

「それが原因で、4年生の『現代美術コース』での課題では全部 100円ショップの小さな物を使って、設計図のない状態でいきなり作ることを要求されました。置かれている物どうしの関係性とか、そこでしか生まれないおもしろさに、感覚として気づくことができた。」

「たとえば、ちょっとこれは洗濯ハンガーみたいなものなんですけど、」

同じ講座の方たちが星野さんのために無作為に集めた 100 円ショップのものの一部。ボールの中 はぷにょぷにょした昆虫ゼリーに消臭ビーズ、底には光るライト!星野さんの発想の一部を再現。

―ハンガー?

「そうなんですけど、それがそう見えなくなる瞬間が面白い。『どうしたら作品になるんだろう?』『作品って何だろう?』『人が見て、かっこいいってなったらいいなぁ』とか考えながら、そういうところを探していろいろ遊ぶ…その時遊ぶ余裕は、まったくなかったんですけど。」

「最初は平面で描いたものを 3次元にしていたけれど、それは何も描かない状態から作っていった、初めての体験でした。」

「でも、まだうまく消化できないままで。そんななか、2016 年の夏に石橋財団国際交流油画奨学生として 2 か月間アメリカのいろんな州に行かせていただきました。そのことを報告展示する課題が先週あって、作品を作りました。こんな感じです。」

2016 夏の報告展示作品。正面には映像が投影され、両側はミラーフィルムに移り込んだ映像やモノたちがまた違った姿を見せています。床にも仕掛けが!

「正面には向こうで撮ってきた山や川などの映像を映してます。」

―自然の映像ですね?

「そうですね、それを映して。両側の壁にはミラーフィルムを張ってあるので、正面の映像がミラーフィルムに反射して、色や形が強く変わる演出をしました。」

ミラーシートに移り込む物の形があいまいになっている様子

アメリカの星野さん好みのテンションのものたち

―正面の映像だけでなく、ライトなどいろんな光るものが置いてあります。

「他にも、ラスベガスで拾ってきたエッチなカードとか、黒人向けの化粧道具で、ビビッドでどぎつい紫色とか…そんなテンションがすごく好き。それを並べて置いてみたり、組み合わせてみたりして『かっこいい』『おもしろい』と感じたところを探しだし、空間を仕上げていきました。」

―おもしろい。

「ふふふ(笑)。『何か強い色があったら、その隣に負けないくらい強い色を立ててみよう!』みたいな空気がアメリカにはあって。そんな、自分にとって面白いなって思うことを伝えたくて、映像をフォーカスして撮ってみたり。また監視カメラも作品空間のなかに 1箇所あって、自分が動くと同時に、床にもその映像が投影される仕組みになっています。」

―そこに入ると部屋全体が動いているような感覚でしょうし、両サイドのミラーフィルムに映り込んでいるものは、ゆがんでしまって原型をとどめていない様子ですね。

「そうなんです、なのでちょっと自分の感覚が破壊されていくような感じになって。何が本当で何が嘘かちょっとわかんないような。

元の形が何だったのかわからなくなる状態っていうのが、自分の一番の表現。最初に部屋に入ったときに、両壁に映像が投影されているなってことよりも、「あれ?なんか動いてる!」っていう不思議さとか、奇妙さとか、モノがモノでなくなる瞬間が一番気持ちいいかなって。

今はそこを目指して、そのプロセスをより深く体験できるものを探して、いろいろモノを探って考えている状態なんです。」

―『現代美術コース』の課題では、それまで 2 次元のドローイングから 3 次元に起こしていたものから、ダイレクトに 3 次元で表していく方法へと、いわば制作過程が真逆になりましたね。

「その方が理由がいらないし、自分の欲求に対してどこまでも感覚的になれるというか。最初にドローイングを描いて、それを立体に起こすってなると当たり前のことなんですけど、最初の計画に自分が縛られてしまい、そこで新しい出会いがない。なんか出来上がった後に自分で予定どおりに作ったけど、それで?っていう状態がすごくあって。」

「それに光などは絵の中では作れなくって。動きとか、光が当たってできる影なんかは、絵で描くと逆にうそくさくなってしまう。けど、自分が三次元で入っていって体感できると初めて美しく思える。そこに意識が向いたのは小林正人教授の課題があったから。そこからは考えない方法を考えている感じ。」

◆卒展に向けて

「今は次の展示に向けてモノを違う状態にできて、人に見せる・見てもらいたいっていうのを考えて探っている状態。かっこいい状態を考えながら、触って、様子見て、っていう感じです。」

―作品を現場で作り上げる星野さんにとっては、時間も重要なポイントになります。

「東京都美術館での展示時間が五時間と限られているので、その時しかできないものにどれだけ取り組めるかっていうのが課題。何を削って何を残すかについて、その場所での制約を含めて、どれだけ自分のパフォーマンスができるか。材料を集めつつ、かっこいいものの組み合わせを探しています。特に東京都美術館の中では暗室が作れない。明るい中で映像をどう映すか、どう伝えるか。そこは初めに計画しないといけないので、今はやることを整理しています。」

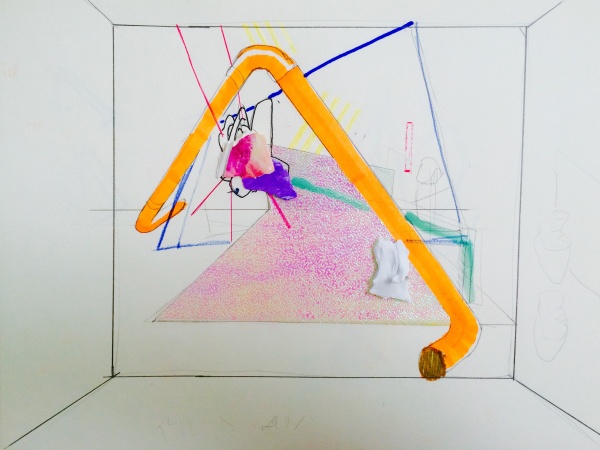

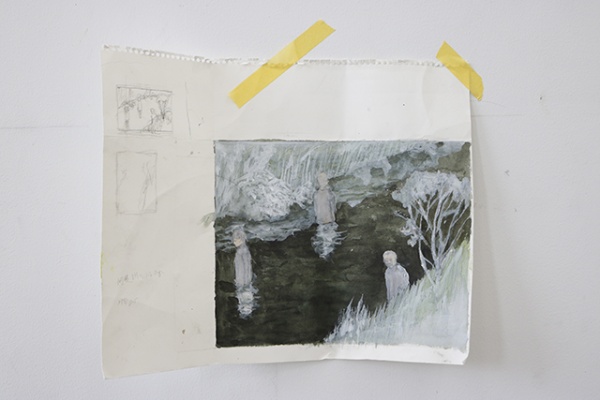

自分の作った映像等を今度は絵にして、どんな空間だったかなど思い出しながら思考を整理

◆星野さんご自身のこと

―小中高生はどんな学生でしたか?

「小さいころは絵を描けばほめられるのが嬉しくて描いていました。私って才能があるんだと。でも絵画コンクールには一度も引っかかったことはなかったけど(笑)。

中学時代、地元は結構ヤンキーばかりで(笑)そういう雰囲気の学生時代。卒業の時に何か自分だけのものがほしいと思って。

高校の合格発表の日にもらった予備校のパンフレットを見て『藝大ってかっこいいじゃん』と。ほんとにそれだけ。『私は周りとは違う何かがあるはず!』と。きっかけは人に認められたい、一番になりたい、自分だけの何かが欲しい、って思ったこと。」

―気持ちいいくらいきっぱり。

「やー、ウソついても仕方がないなっていう。教授には最初、アート論を勉強しなさいと言われましたが、でも本を読んでも要約はわかるんだけど、その先に進めない本がたくさんある。どうも作品作りにおいてコンセプチュアルな表現がしっくりこない。教授に相談すると、もういいからそのまま行けと。自分が作品を作るための社会的な意味やコンセプトを考えすぎずに今の勢いで突っ走れと。」

「世の中に対して、より自分の刺激を求めている。」

―熱いですね。

「ネガティブかもしれないけど、自分のコンプレックスがあるから作品で認められたい、見て欲しい。美術より他に好きなことがたくさんあるし、そっちも全然楽しい。でも講評近くなったらやらなくちゃ!となって、やればすぐ作品作りがスタートできる。」

―そのスイッチがあります?

「もっと早くやればいいのですが。時間がないとちょっとでもよい方の選択を、パッとするしかない。そんな風に作った方が評価がいいんです。永遠に時間があると思い込んでいる自分は優柔不断。切羽詰まったら、より感覚的になれるし失敗しても堂々とやるしかない。一瞬一瞬の方が楽しい。やるしかない。」

―いさぎよさもありますね。

「迷ってるとかっこ悪いから、間違っていても 100 パーセント正しいって顔をしようと。勢いやパワーもあるし楽しい。教授には、その楽しいことから言いたいことのコンセプトを言葉にできるように、もっと自分らしさの整理をするように言われています。」

「とにかく手を動かして、自分がよいと思ったものを出会わせて。そこから出てくるものしか信じられないかな。」

雪の寒い日だったことを忘れるくらいの熱く面白い本音トークで進んだインタビューでした。見る人を楽しませたいという作品たちが示すように、人を惹きつける魅力もある星野さん。一つ一つの課題やイベントを経験するごとに、どんどん新たな感性が生まれていくような星野さんの視点。卒展ではどんな作品が作り出されるのでしょうか。

またアートプロジェクトにも興味があり、企画しながらいろんな人の体験も広げていきたいという野心も語ってくれました。彼女の今後の活動も、どう展開していくの目が離せません。

東京都美術館での卒展、その直前に行われる藝大での展示にも是非足を運んで体感してみてくださいね。

執筆:大川よしえ(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.14

11月末の晴れた日の午後、絵画棟の1Fで楊さんと待ち合わせ。エレベーターの扉が開いて出てきたのは長身でスラッとした優しそうな青年でした。黒の革ジャンに黒のパンツ、長髪を後ろで束ねたスタイルはミュージシャンのようでもあります。「お待たせしました」と静かに言葉をかけてくれて7Fのアトリエへ案内してくれました。アトリエへ入って行って、最初に目に付いたのは壁に掛かった大きな布です。どうやら、これが卒展に出す作品になるようです。物静かでソフトな感じの中にもどこか強い芯を秘めているようなこの青年が作る作品とは、一体どんなものなのでしょうか。

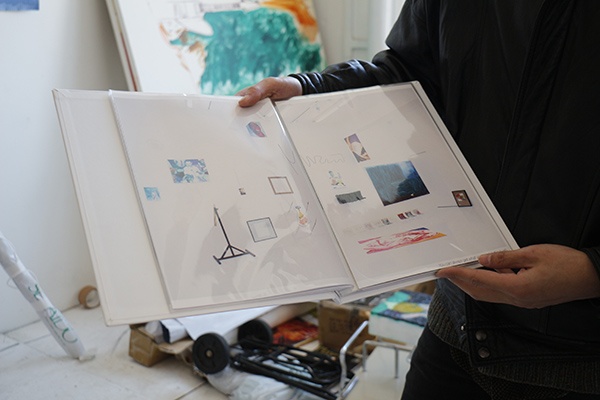

まずはポートフォリオを見せてもらい、今までに制作した作品の説明をしてくれました。

◆これは、旧豊島区の区役所が解体する前に「さよならパーティ」を行うことになって、19人の同世代の人々と一緒に展示をしようということになり、壁に文字を彫った作品を作ったんです。

◇アートギャラリーではなく、市役所で?

◆はい、そういう機会でした。これは「You are Wonderful」 という文字の「You are」をもう一回繰り返して上に掘ったんです。元ネタはデビッド・ボウイの歌詞なんです。1月に亡くなられたので、2月の展示で作成しました。現場の手伝いのようなアルバイトをしていた時にこのビルが解体されることを聞いて、業者の方々が建物に入る時にこれを見られたらいいなと思って掘って残しました。いい機会でした。

◆これは、3年生の時に学年全体の総まとめの展示を3331でやったんですが、その時の作品の写真です。こういう作品をアトリエで作ってるんですが、これに相当する今年の作品がこちらに貼ってあります。これはボール紙を潰して実験的に作り、今年の芸祭に出しました。手を動かすのが好きで、こう言う素材を見つけては何かやってみようという試みを続けています。こういう作品についての説明を何かと求められるんですけど…、まあ、苦手だなあ、と。それはこれからの課題かなと思ってはいるんです。

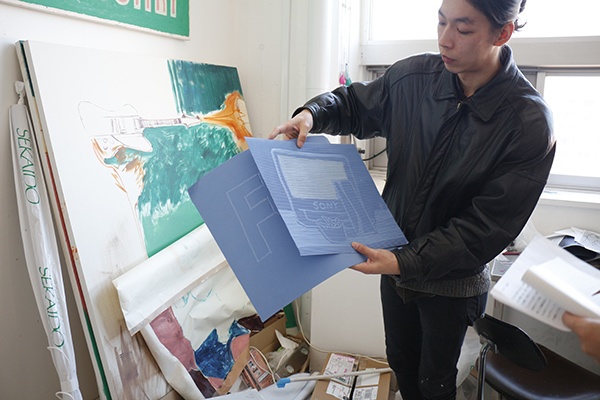

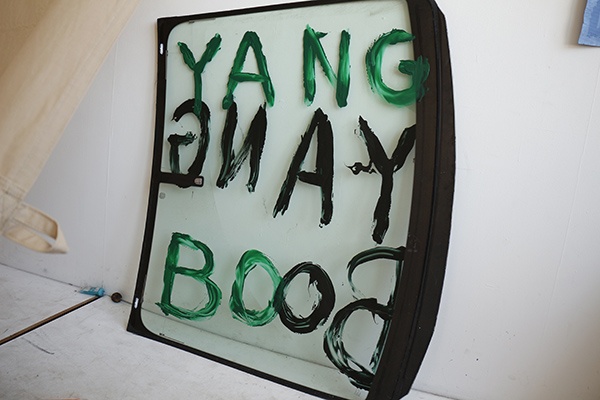

◆次にこの作品。僕、中国人なんです。芸大には留学生としているんですが、日本には小学生の頃からずっと住んでいます。中国語の名前をヤン・ボー(YANG BOO/楊博)といいます。これマイクロバスのガラスだと思うんですが、友達が拾ってきたものです。そいつがなんか作ろうとしたらしいんですけど思いつかなかったので「あげる」と。それをもらって、じゃあ僕のものになったから僕の名前を書くわって言って、ヤンボーって描いて、ガラスは透けているし表と裏があるから裏にも描いて。あれは手で描いたんです。その、自分の名前を自分の手で描きました。

◇なぜ手で描いたのですか?

◆この作品は、先程の文字を壁に彫った作品の後に作ったものなんですね。壁にも筆で描くことができたのですが、でも彫ったことで強烈な印象の作品になりました。見てくれた方々からも「彫ったことと文字の意味が別々にあって、彫ったことの方がむしろ先に見えてきて、それが作品になっている」という感想をいただきました。引用している言葉の文字(しかもデビット・ボウイの歌詞という強いもの)を彫ったことによって自分の作品になったということです。それと同じように、ガラスに手で描くことで意味が出てくる。文字にはその意味があって歴史があると思うんですけれど、モチーフを選んでそれを打ち出していくっていうよりは、それを打ち消していくみたいな感じです。

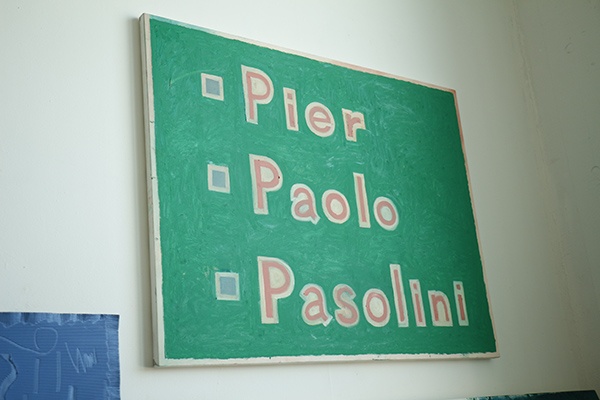

◆これはピエールパオロパゾリーニ・・・というイタリアの映画監督の名前なんです。イニシャルがPPPで、アンケートみたいだなって思って「お好きなPはどれですか」というようなイメージです。意味とか背景が記号みたいなものとして言葉があったとしたら、その成り立ちを無視してその言葉だけで存在した時の「どこにもいかない感じ」「それでしかない感じ」というのが、結構いいなと思ってます。

「それでしかない感じ」は、存在しているだけになるんですけども、でも存在しているだけっていうことを許されないわけにはいかない。ある言葉や、人でもいいんですけど、その意味とか背景等には良いものもあれば悪いものもあるじゃないですか。例えば、悪い方の背景を持っちゃったものが、じゃあ、存在しちゃいけないのかって話をした時に、その存在をすごく許容したい。どんな存在も応援していきたいんです。

作品作ってメッセージは何かと聞かれた時に一つ人に言えることがあるとしたら「いろいろあるけど、頑張って生きていこう」ってことかな。

だけど、なんでもいいという訳にはいかないと思っています。自分の制作の部分でどういった質を出せるかですね。

例えば「知らないものは存在しないのか」みたいな話をした時に、でも絶対に存在している。知らないだけで、知らなくても存在している。という存在。でも、それを、逆側からいうと否定してほしくないという、それは自分の感情に近いのかもしれない。正を掲げるというより、負を掲げる。例えば、自己紹介するときに「わたしの名前は何」というのでなくて、わたしの名前は「こうでもない、こうでもない、こうでもない」というのを60億回以上続けるというようなものです。

美大生が絵を描き始めるきっかけみたいなのって、気づいたらなんかやってたという人と、憧れでやった人がいると思うんですけど、僕は圧倒的に憧れでやってて、憧れでしかやってないかもしれません。その対象は自分の好きなもの、それこそデビッド・ボウイだったり。例えば、自分が誰かに憧れているという構図を俯瞰した時に、自分の名前を描いて自分を登場させることで、なんかこう自分をちょっとバカにする。「あ、あいつ、デビッド・ボウイ死んだからってボウイの歌詞使って作品作ってんぞ」ていうのを、自分で俯瞰してその構図をバカにするんです。憧れという感情は、愛の一種だと思ってます。自分が誰かに憧れている時に、自分とは違うから「この人に絶対なれない」っていう絶望の気持ちが同時にあると思うんです。その二つを合わせたものが作品に出せたらいいなと思います。その両方がないと、さっき言ったように存在ってものにならないと思っています。

そして、作品は出来上がったら自分から離れていくと思っています。単純に作品の方が長生きの可能性が高いじゃないですか。「作品は自分の子供だ」みたいなことをいう人がいるんですけど、僕もそう思っています。成人するまでが制作期間で、完成したらそいつはそいつでやっていくしかないんです。独り立ちですね。だから僕はそいつにやっていけるだけの教育って言っちゃ変ですけども、その、愛を注ごうと思っています。そいつは、僕が死んでしまったら説明ができなくなるので、その作品の一つ一つの存在をできるだけ強固な、質の高いものにしたいなと思っています。憧れとかそういった感情は、自分が美術をやるきっかけに密に接しているので、これからの作品の全体のテーマとしてずっとあるものだと思っています。

◇卒展ではどんな作品を作るのですか?

◆デビッド・ボウイの話の続きなんですけど、友達からの電話で「なんかボウイ、死んだ」って聞いて「まじか」ってびっくりしたんです。その後彼の音楽をしばらく聞き直している時に、さっきの作品が出てきたんです。すごく簡単に言えば「俺の作品をボウイには二度と見せられないんだ」って思いました、一度も見せたことはないですけどね。それで、亡くなった人のために作品作るよりも、生きてる人に向けて作品を作りたいなと思ったんです。それで今回の作品は、イギーポップという人がモチーフになっているんです。イギーポップに手紙を書こうと思ったんです。

◇手紙で何を伝えるのでしょう?

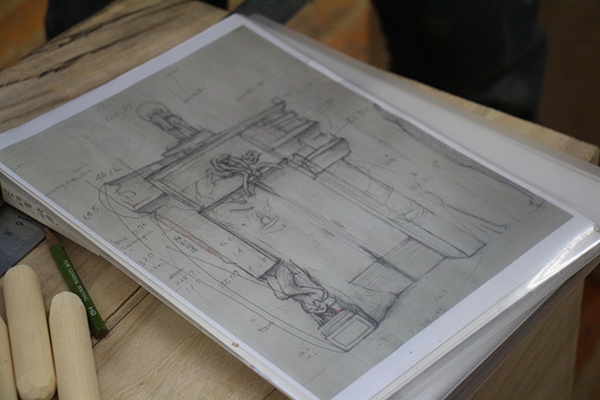

◆伝える内容は考えている最中です。イギーポップに何かを届けるためのものを作ろうと、計画をし始めたのがこれですね。木枠が入ったら、見え方が違うと思います。枠をつけて、ここをワイヤーで引っ張ります。

◇空間が広いから。ここで描くんですね?

◆はい、ここで描きます。

おっきい作品を作る…(少し考えて)なんだろう。一つめちゃくちゃ好きな作品があって、ジョシュ・スミスという画家のティラノサウルスの絵なんです。ティラノサウルスって全長が13〜15mくらいあるんです。それを、多分等身大で描きたかったんだろうな。等身大が描きたかったというだけで、10m四方のキャンバスを作ってそれに描いたんですよ、それがなんかすごくいいなと思ってます。

客観的に自分がどういう戦略をしているかは、まだはっきりしてるわけではないのですが、「一見、すごいバカ」を大事にしたいんです。「バカな自分を、死ぬほど隠そうとするんだけども、逆にバカ」っていうような作品が、すごくいいなーと思ってるんです。(笑)

楊さんは自分の心に添うような言葉を一つ一つ丁寧に選びながら、作品に込める思いを伝えようと一生懸命に話しをしてくれます。モチーフを通して作品に込める想いにはあらゆるものの「存在」を大切にしたいという楊さんの優しい気持ちを感じました。インタビューは楽しい雰囲気のなか、楊さんの話に引き込まれながら進み、次に美術の世界に入ったきっかけを聞いてみました。

◇美術の世界に入ったきっかけはなんですか?

◆きっかけは「憧れ」が始まりですね。

具体的に誰か、という訳ではなくて「絵描きかっこいい!」と、そんなもんだったと思います。

◇お話を聞いてると、「絵描き」や「ミュージシャン」の存在からも強い影響を受けていらっしゃるように思えるのですが、そういったアーティスト以外で楊さんが刺激をもらったり、憧れを持つ存在っていますか?

◆アーティストに限定しているつもりはないのですが、映画見るの好きだから映画監督をよく知っているぐらいですね。あと、友達がすごいです。何か成し遂げたというのではないのですが、フツーに遊んでいて、「あ、こいつ今いいこと言ったな」とか「あ、こいつ誰よりもバカだな」とか良し悪しはさておき、何か強いところを見せられると「おお〜!」っと思います。それこそ搬入の仕事をしている時に、職人さんが一瞬にしてステージを立てたり壁紙をビーっと貼ったりするのを見て凄いなと思いました。極論ですけど、みんな凄いですよ。生きているだけで凄いなと思ったりします。

◇油画科に入ったきっかけは何ですか?

◆ちっちゃい時に絵画教室に通わされていて、こう、ちょっとだけ得意だったとういうことです。

高校が宮城のちょっとした進学校で、みんなと同じことしたくないなっていうそのくらいの感情だったと思います。なんか「自分は違うぞ」みたいな中二病じゃないんですけど、システム化された受験勉強がちょっと嫌だなとは思ったことがありました。イベント等で絵を描いたら、「オー!」とか賞賛されて、ま、ちょっと得意になってたこともあって、ですね。

◇その段階で普通の大学へ行くより美大・芸大へ行きたいと思われたんですか?

◆普通の大学へ行って何するの?っていうのが思いつかなかった。いや、今でこそわかるんですけど、その当時は「美術」の方がわかりやすかったんです。

◇受験なさったんですよね?

現役の時はデザイン科を受けました。絵が得意で将来はそれでやっていけそうと思ったので、デザイン科で受けたんですけど、試験で大失敗しました。その後それまでの姿勢をすごく反省したんです。「あいつらと違うことをやる」って言いながら、みんなが進学のための勉強をしている時に美術室の裏に転がっていていいのかって。以前「俺は美術やってるから他の人達にとやかく言われることはない」と自分の中でいろいろな言い訳を作っていたんですね。結果としてなんだかんだ堕落していて、それで大失敗した。とにかく言い訳のきっかけを消そうと思ったんです。デザインって課題が固くて守んなきゃいけないルールが多くて、うまくいかなかった時にこれはこんなルールがつまんないからだとか、そういうことをたぶん思ってたんですよね。それで、油絵科だったら良くも悪くも全部自分次第だから。人のせいにできないような状況におきたかったという感じはあります。受かったタイミングが、その直前で「ちょっとわかったところ」でした。そうすると絵も明るく変わってきて良くなったと言われ、その勢いで、すっと入れました。

◇浪人の期間は絵を練習したというよりも、自分の考え方を整理して、心が整ったら結果もついて来たということですか?

◆そうですね。

◇油画は1〜3年の授業で描いてきていますよね?

◆油画っていうのは絵の具の種類のことじゃないですか、これは何かというと僕は絵画と言うんですけど、表現したいこと自体はそんなに変わってはないと思っています。

◇油画と言っても材料に固定するのではなくて、絵画という考え方ですか?

そうですね、油絵、まあ、でも今もう何でもやっちゃうじゃないですか。油画科。入ってからしばらくして思うのは、最終的に作品になった時の良し悪しとかっていうのは何を使って制作したかというのは全然関係ないと思うんです。素材は、慣れて扱えなきゃいけないということが前提なんですけど。

◇今年で大学を卒業されるんですよね。

◆そうですね。一応大学院受けようとしています。将来的には、もっといろいろなところへ行きたいと考えています。一つの場所に固執するような感じではなく、その時に何に出会うかということでしょうか。

来年2年間、この科に入れたらここを拠点として自分でいっぱい動いていきたいです。

◇将来目指すことは?

◆制作が出来る状況をとにかく保ち続けていきたいと思っています。コラボレーションの機会はちょいちょいあるんです。パフォーマンスをやってる人の作品の中で、ライブペインティング役をやるとか、ライブハウスでも展示したことが一回ありました。友達は「一緒にやってみよう系」で、すごく楽しいです。

◇話は変わりますが、楊さんって、バンドや音楽をやったりしますか?

◆やってないです。やってそうってすごく聞かれるんですけど、、いっぱい聞かれるから意識して「やってそう感」出してるんです(笑)。憧れるならやっちゃえよ、っていう話だと思うんですけど。やらない原因としては、やり始めたら今の気持ちが変わることがちょっと怖い気がすることと、単純にきっかけがなかったということもあります。まあ、なんかそのうちやる気はします。やらなきゃという気になる時が、出てくるかもしれないですね。

◇大学4年間、簡単に振り返ってどんな4年間でしたか?

◆そうですね、全部の期間がそうなんですけど、環境が変わって新しい経験ができて良かったと思います。そして藝大だから作品に集中してできたっていう、それだけでもけっこう大事だったなって思ってます。それから、将来のことも考えたし、いろいろなバイトをしたことにより、人にどう接したらいいのかっていう簡単で常識的なことがすごく勉強になりました。

◇どんなバイトをしていたんですか?

◆浪人の時は最初はコンビニから初めて、CDショップ、喫茶店、その後派遣の搬入系のバイトをやりました。今は予備校で講師もやっています。

まあ、普通に生きていくにあたって「自分だけじゃあどうにもならない」っていうことをすごく思いました。これだけはいいなと思うのは、憧れて始めてるから、フツーに好きなんですよ。だから、勉強も勉強という感じはしなくて、好きな人の画集をめっちゃ見るとか、それだけで楽しかったり、楽しいと同時に勉強になったり、それがいいかなーと思ったりしてます。

◇好きなことを続けて、それが仕事にもなるといいですね。

◆なったら、結構いいですね。目指したいですね。

◇宮城県から上野に来てどう感じました?

◆最初、立川だったんですよ。宮城から立川へ行きました。最初は生活のいろいろ、お金の支払いとかそういうところで面倒くさかったです。慣れてくれば、けっこう適応力がある方だと思っているので大丈夫なんですが。地元の食べ物が時々恋しくなります。そのくらいかな。たまに帰省すると嬉しいですね。

これほんと、絶対嘘って言われるんですけど、餃子が一番好きなんです。水餃子。

今年9月に一回中国へ帰ったんですけど、おばあちゃんの作る餃子がすごい美味かったです。

向こうで餃子は、家族が集まった時にみんなで作ります。小麦粉から練って皮から作るのでその日はほんと1日餃子の日っていう感じです。だから、向こうでもちょっと当別な感じはありますね。家族団らんの場っていう感じです。

高校時代から大学時代、自分の気持ちをきちんと掴んで内省しながら誠実に着々と人生を歩んでいるなあと感じます。『「中国人だから餃子好き」っていうとみんなが”嘘”っていうんですよ!』と明るく笑う楊さんの友人もきっと素敵な人たちでしょう。暖かな日差しの中で、楊さんの優しい気質が垣間見えるお話を伺っていると、心もポカポカと暖かくなっていき自然と笑みがこぼれます。

次にアトリエについて伺ってみました。

◇こちらは何人の方で作業してるんですか?

◆ここは、3人で使っています。

いや、ほんとに、「もう、お前ら、とにかくそこから、出てくるな」って言われてます。

◇3人同時で作業をしますか?それとも入れ替わり?

◆計画はしたことないですけど、そこはお互いの感情を見て作業する感じです。でも、作るっていうより物が多いっていうのが特徴ですね。こいつ(隣のスペースの学生)は夏前にこの布くらいでっかい棚を作って、それが真ん中にドンってあって「ど、ど、どうしてくれんの?」みたいな感じでした。今はバラして、なんか別のものを作ってますね。

アトリエはコースに分かれているんですが、うちのコースに、ちょっと物が多い人がいるんですね。向こうのアトリエとか行くと、カヤバ珈琲(藝大近くのカフェ)みたいに洗練された空間があって、座布団で珈琲飲むそんな感じだったりするのに、その隣にこの部屋があって、その、ちょっと申し訳ないです(笑)。

◇週5くらいでここにいらっしゃる?

◆今は週4くらいですね。ま、バイトの都合次第です。

◇文化祭の前日みたいですね。

◆まあ、なんかここの人たちは自分が散らかすって知っているから、人にも言えないのでお互いの空気を見ています。自分が多分、カヤバ珈琲のところとかに行ったら耐えられないかもしれません。ダメなところが似ると仲良くなるって、そう思います。

◇人に対して優しいですね、皆さん。

◆あ、なんか嬉しいですね。

どんな話を聞いても心優しいなと感じる楊さん、アトリエの仲間もなぜか同じようなメンバーが集まったようです。お互いの空気を読みながら、作りたい作品へ情熱を傾けている3人の仲間の様子が目に浮かぶよう。散らかった部屋というのは、彼らの頭の中に詰まっているたくさんのアイデアと同じ状態なのでしょう。部屋に散る様々な物たちは彼らにとって表現するために必要で大切な宝物に違いないのだと思えてきました。

◇最後に卒展に来られる方へ向けてのメッセージをお願いします。

◆卒制は学年全員の展示なので、全員の作品を見て欲しいです。

なんだかんだ気張った作品作っても「卒業」っていう言葉のなんか切なさが絶対あると思うんですよね。よろしくしてやってください。

◇楽しみです。ありがとうございました。

執筆:上田紗智子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.11

専攻は「美術教育」としながらも、アトリエにはたくさんの油絵が。今回お話を聞かせてくださった橋本大輔さんには、なんだかたくさんの秘密がありそうです。一体、どんな作品を描いているのでしょうか。

東京から電車で1時間弱、JRの駅からバスに揺られて15分。視界のひらけたおだやかな緑地に、東京藝術大学取手キャンパスは位置しています。寒さも厳しくなってきた2016年12月、卒展に向けて橋本さんのお話を聞くためにアトリエを訪れました。

■描いているのは、どんな絵?

アトリエの全体

-大きな絵! なんだか廃墟みたいですね。どこかに実在のモチーフがあるのでしょうか?

これは岩手県で、私のおじいちゃんの家の近くにある場所なんです。絵のモチーフには「空間」や「奥行き」のあるところに光が当たっている場面を選ぶことが多いのですが、特に廃墟だと屋根が破れて自然の光が差し込んでいるのが好きです。

-右手にパソコンやモニターが見えるのですが、デジタル技術とかも組み合わせているのですか?

そうですね。デジタルな写真技術を油絵に取り入れています。パソコンは画像の解析に使ったり、描くときにモチーフの詳細を見たりするのに使っています。

橋本さんが岩手で撮った、元の写真

-写真をもとに絵を描いていらっしゃるんですね。絵の方が、奥行きがあるような気がします。

それは、絵だと「積層」ができるからです。油絵の具には透明度があるので、重ねて塗ることで実際に光があたっているような表現ができます。でもデジタルな写真はそうではなく、すごく平面的な入れ子構図でできていますよね。そこに、あえて人間の認識を通して描きなおすことで、絵画として再び空間性を与えるということを行なっています。

-もとの写真は加工したりするのでしょうか?

いえ、ほとんどしていません。でも、奥行きをつけるために、絵を描くときに自分でコントラストをつけたりしますね。自分では、人間の認識を出力する機械みたいだな、と思っています。

-機械、ですか?

なんだか、絵を描いているのではなくて、パズルの組み立てのように絵の具を支持体に塗りつけているだけなのではないか、とつい思いますね。「いま、自分は絵を描いているのだろうか?」と考えながらいつも作業しています。でも、この思考の動きに興味があって、研究論文も自分の技法について書きました。「美術教育」といっても、私は学校教育ではなくて認知科学や表現技法の研究を専門にしています。

-理論と実践を同時に行なっているんですね。なんとなく「美術教育」のイメージがつかめてきました。

ええ、でも実際描くときは単純に「空間楽しいな」と思いながら描いています(笑)。例えば砂つぶひとつでも、絵画として空間を与えれば、表面をずっとなぞっていくことができます。面がいっぱいあるものをモチーフに選べば、自分が蟻になったつもりで、その表面をずっと辿っていける。そういった意味では、自分の絵には「地図」みたいな意味合いがあるなあ、と思いますね。

-描いているときは小さい生物になった気分で楽しめるんですね。

橋本さんが6年間使ってきたパレット

-こうして絵画の細かいところに着目すると、すごく面白いですね。

でも、作品全体として成り立つように心がけています。近くで見るというよりは、少し遠くから見て欲しいです。

-なるほど。そのほかには、見て欲しいところはありますか?

時間性に着目してほしいです。止まっている写真と、動いている光の間にある「ずれ」を画面に定着させることが重要だと感じていて。写真と絵の、時間性の違いを技法として表していけたら、と思っています。

-実際に展示室で見るのが楽しみです。

下塗りのキャンバスを触って、「ツルツル!」と嬉しそうなとびラー

■橋本さんと絵のカンケイ

-これまでの作品は、どんな感じだったのでしょうか?

だいたい似たような感じで、廃墟や光をテーマにしています。これが作品リストです。

-似ているのもあるけれど、こうして見ると雰囲気が違うものもありますね。

確かに、最初はネオン街などを描くことが多かったです。でも、人を描くのが嫌になってしまって、モチーフを廃墟にするようになりました。色もいらないやって思って、この頃は絵もモノクロですね。

-でもそこからまた、だんだん色が戻ってきていますね!本作では植物など、有機物もまた登場していますが、なにか変化があったんですか?

うーん、なにかあったのかなあ。自分のなかでは、変化していたら描き続けられてないんじゃないか、という思いがあります。でも、やっぱりこうして並べてみると絵には変化があるので、自分の変化を感じるために絵を描いている、という面もあるのかもしれないです。

橋本さんの作品リスト

-確かに、アウトプットがあって初めてわかることもありますよね。今描いているこの絵はもう完成に近いのでしょうか?

いまはまだ上層描きの段階なので、これからまた少し色味を足していきます。「早くやらなくては」という焦りもあるのですが、でもこの焦りって自分にしか存在しないものですよね。他の人からしたら全然理解できないものだと思うんですけれど、その状態がすごく面白いです。

-焦りも楽しめるなんて、すごい! 絵画の制作って、作業に終わりがないようにも思えるのですが、橋本さんにとっての「完成」はどんなときでしょうか?

私の場合は、元のデジタル写真に近づけることが完成なのだろうか、と思いながらやっています。あの画像にある、色空間の位置を全部把握して、ぴたぴた絵の具を置いていけばそれで終わりってわけでもなくて。だから、どこで止めるかまで含めてデザインですね。それが楽しいです。

-だいたい1日何時間くらい描かれているのですか?

朝8時から、夜の10時、11時とかまでですね。歯磨きと同じで、しないと不安というか。卒業したあとは非常勤講師などをしながら制作を続ける予定なのですが、今のようにたくさん時間がとれるわけでもないし、だから今は絵を描いている時間がすごく嬉しいです。

-ありがとうございました。

語り口は訥々としていながらも、会話の切れ端から絵に対する「楽しい」、「好き」という気持ちが強く伝わってきました。

卒展では大学美術館・地下に展示される予定の橋本さんの作品。彼の思いや絵に込められた「時間性」に思いを馳せながら、ぜひじっくりと鑑賞してください。

執筆:田嶋嶺子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.11

冬晴れの12月。彫刻棟の奥からさわやかに現れた吉野さん。第一印象は、長身で、まだどことなく無邪気さの残る学生さんというイメージでした。

木彫室へ案内され、ドアを開けた瞬間、広がってきたのは強い木の香り。

「これは何の木の香りですか?」と尋ねると、「クスの木です」とのこと。クスの木は彫刻によく使用される材料だそうです。スギの木とは違い、木が剥がれにくく粘りがあり、扱いやすいのが特徴だとか。どことなく懐かしい香りだと思っていたら、虫よけに使用されている「樟脳」もクスの木なんだそうです。他の木材との違いや特徴についても、丁寧に説明してくださいました。

そして、作業場の奥にある吉野さんの作品の前へ。

—卒業制作は、どのような作品なのでしょう?

「建築物みたいなかんじで、これまでに制作してきた作品が組み合わさってできています。西洋美術館にあるオーギュスト・ロダンの《地獄の門》をイメージしていて。全体としてはこれからもっと門のように組み上げられていく予定です。大学生活の集大成となる作品。」

すると、とても丁寧に穏やかなトーンで話されていた吉野さんから、

突然、衝撃的な言葉が飛び出しました。

「僕は、彫刻の乱暴なところとか、暴力的なところが気になっていて。」

「作品を作ることは、ある意味、暴力的な行為だと思っているんです。

切ったり剥がしたり、チェーンソーは絶対に人には向けてはいけないものなのに、木には使っている。木と木をくっつけたりつなげたり。作品を作る上では当たり前のことだけど、木からしたらすごく怖いことじゃないですか、こちらが気にしなくなっているだけで。」

—どうして「暴力」がテーマに?

「伝統的な技法にも、やっぱり暴力性は秘められていると感じていて。今回使用している寄せ木、千切り、かすがい、これらはまさにそうです。木を切って、打込んで。イメージを木を使って再現する際に、無理矢理かたちを変化させていって、理想的に仕立て上げるという嘘のあたりも暴力的だなぁと思っているんです。

彫刻って、イメージを作品にしたところで全く役に立たないかもしれないじゃないですか。やらなくてもいいことなのに、作家たちは夢中で、本来の目的から外れたとしてものめりこんで作業している。なかなか気付かないけれど、これってとても厳しいことなんじゃないかな。」

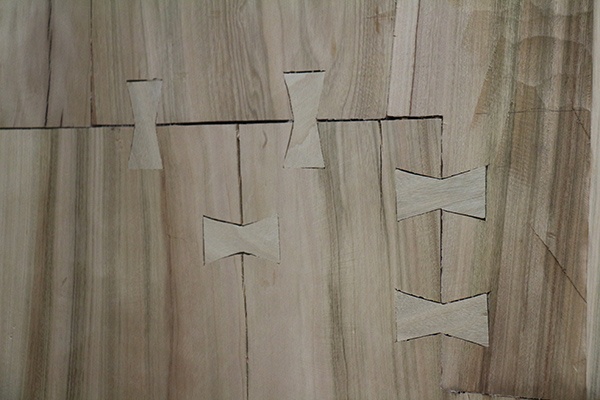

吉野さんの作品はとても大きな木彫作品で、カヤの木とクスの木を「千切り」「寄せ木」「かすがい」という伝統的な彫刻技法を使用してつなぎ合わせています。

【千切り】

【寄せ木】

【かすがい】

「たとえば、千切りは木のひび割れを止める為の技法なんですけど。「われるな、われるな」って。でも、それってばんそうこうみたいなものじゃなくて、ホッチキスの針みたいな強さのものなんですよ。そういう、木を自分の身体に置き換えた時に見えてくる暴力性だったり、突然大きなものが現れる暴力性だったり、全く関係のないものが持ち込まれたりする暴力性だったり…僕がこれまでに制作してきた作品もそんなテーマのものが多いです。美術には暴力的な行いが多く含まれていると思っています。」

「僕は基本的に嘘が嫌いなんですよ(笑)。大学に入る前に美術予備校に通っていた時期のことなんですけど、たとえばブロンズ像を見た時なんかにすごくかっこいいと思ったんです。でも、ある時裏側を見てみたら空洞だった。もちろんブロンズ像を軽くするための技術なんですけど、木彫作品でも内側をくりぬく技法があります。で、『自分が見ていたものはなんだったんだ?』って。

彫刻が『生きているようだ』と感じられるとしたら、それは魂の話じゃないですか。でも、そこには空洞がひろがっているだけで。実は目に見えている部分よりも、見えない部分の方が重要なんじゃないかって考えるようになった。だから、自分のやっていることを作品として、まずは嘘や暴力的なことの気持ち悪さや痛々しさを伝えようと思い始めたんです。そんな『嘘と暴力のかたまりである美術のままでいいのか?』と。」

「木を彫ることにも最初はすごく抵抗があった。やりたいという気持ちと、やってはならないという思いが、自分のなかで複雑に存在していて。でも、人に暴力的な行為を見せるためには、実際に自分でやらなければ、作品を作らなければ伝わらないと思った。行為も含めて見せつけなければ、僕の言いたいことは表現できないんだと」

—彫刻の理論と実践、両方を捉えているんですね。

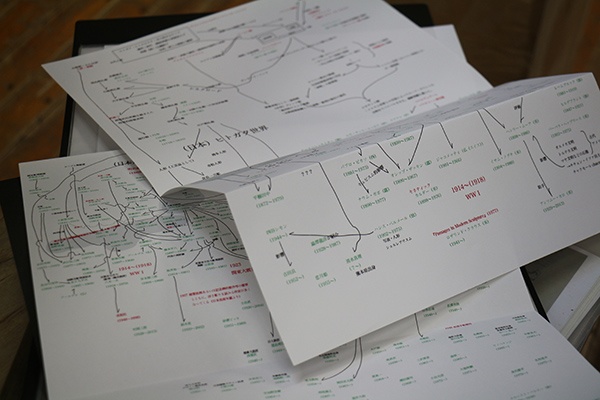

「『彫刻って何ですか?』と聞かれた時に、自分では説明がつかなくて。同級生でも、先輩でも、教授でも、人によって彫刻の定義はずれていたり、捉え方が全然違っていたりする。それで、彫刻史を研究して明治から昭和の作家が何をやっていたのかとか、さらにもっと昔の事を自分で調べて、ここはどこから影響を受けたのかとか、自分なりに図にしてみたんです。」

日本や西洋の彫刻の起源や、変遷について細かくまとめられています。

「教育分野にも興味があるんですが、彫刻を伝えるときに正しいことを教えられない、それこそ嘘しか教えられないというのがすごく嫌で。たくさんの要素が複雑にからみあう現状を、自分が彫刻をやっていくうえで、しっかり知っておきたいなと。

僕が作りたい作品のイメージは、このマップをベースとして、彫刻史全体のうえにのるような作品です。断裂された昔の考え方と、いまの考え方とを、全部包括するような作り手でありたいと思うんです。

彫刻って要素が複雑で。たとえば仏像にしても様々な様式があるし、sculptureという一言では言い表せないんですよ。その突破口がどこにあるかまだ全然つかめなくて、探しているところです。」

—いま大学四年生ですよね!?卒業後はどうされるんですか。

「大学院にすすんで、博士課程まで修了したいと考えています。自分の作品に関することだけでなく、彫刻というジャンル全体を見渡した文章が書けたらいいなと。ちゃんと言葉にして整理する時間が必要だと考えています。」

—そもそも彫刻をやろうと思ったきっかけは何ですか?

「親戚が寺に勤めていたこともあり、子供の時から仏像を見ていたので、もともと自分は仏師になろうと思っていたんです。もしくは保存修復の分野とか。でも、仏像や仏師の歴史について調べていたら、すごく曖昧で、不確かで。自分がやりたいことは何だったのかわからなくなってしまった。今は仏像をまともに彫るなどということは、自分はすべきでない、到底できることではないと感じています。」

「一度疑問を感じると、徹底的に調べたくなるんです。疑いの目線がすごく強くなって。『信じられるものは何か?』を追求してしまう。でも、調べると何も信じられなくなる(笑)」

「今回の作品は、自分が今まで作ってきた作品のパーツを寄せ集めて、組み上げ直しているんです。ばらばらの作品だったものを一つにまとめて。目指しているのは彫刻の『総合主義』です。いままでの歴史や、様々な事象を全て包含する作品。それもまた暴力的な考え方なんですけど。今までは寄せ木とか千切りとかの伝統的な技法を使いたくなかったんですけど、今回はむしろやらなきゃいけないなと思って。」

「今回は、一般の方というよりも、アーティストや彫刻家に向けたメッセージが強い作品です。僕は作家に対する作家という感じ。専門性が強くなりすぎてしまったかもしないけれど、わかりやすくシンプルに伝えようとすると抜け落ちてしまうことがたくさんある。」

「僕は展示の際、彫刻とともにテキストを一緒に置くことが多いんですけど。今回は作品だけを見せるつもりです。また、卒業制作展ではこのほかにも映像作品を展示します。嘘をテーマにした作品で、美術や彫刻がもつ虚偽の部分に焦点をあてています」

「よく芸術学に進んだら?って言われるんですけど(笑)。でも、文章を読んだり書いたりするだけじゃなくて、彫刻を実際に制作しているからこそ考えられることがあると思う。どれほどクリティカルにメッセージを伝えられるか、ということも大切だけれど、制作でしか伝わらないこともある。もちろん作品を作る上で、どう表現にもっていこう?と悩むこともたくさんあります。」

—見る人に向けて、伝えたいことはありますか。

「作品を見て、考えるときに、この作品はこうだ、あの作品はああだと、無意識のうちに自分の感覚で作品を切り捨てながら鑑賞することは多いと思う。でも、簡単に『見切る』のは良くない。どうしてこの作品は自分にとって良いと感じたのか、あるは良くないと感じたのか、なぜこのような表現になっているのか。切り捨てる前に、もう一度考えてから作品を見てほしい。考えることをやめないことが大切。」

広い視点をもち、真理を自分の「目」と「手」で確かめながら作品に向かう吉野さん。既成概念を鵜呑みにせず、自分で納得しなければ進めない性格については「めんどくさい奴ってよく言われます」と、笑いながらおしえてくれました。

吉野さんの目は、美術の世界に真摯に立ち向かう勇敢さと純粋さが織り交ざった深い目でした。インタビューを終えて、最初に出会った時のイメージとはずいぶん印象が変わったことを感じます。

聞き手のとびラーにとっても、生き方や物事のとらえ方、いろんな面で刺激を受けた、素敵な小春日和となりました。

吉野さんの作品は東京都美術館の地下ギャラリーに展示される予定です。今後の活躍も楽しみですね。

執筆:瀬戸口裕子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.08

インタビュー場所は東京藝術大学取手キャンパスの日比野研究室内パブリックスペース(と呼ばれているベンチとテーブルが置かれたスペース)。

今回のお相手は東京藝術大学先端芸術表現科修士2年生 今井さつきさんです。

藝大生インタビュー史上初、インタビューされる側の藝大生にコーヒーを出していただき、

和やかな雰囲気の中で様々なお話を伺いました。

■■■■■作品の話■■■■■

ー(テーブルの上のモックを見ながら)これが卒展の作品のイメージですか?山?

そうなんです。最初は山のイメージだったんですけど、途中で島に変化しました。中に人が入れる島です。

その中で物を作ったり、その人それぞれが自由に居心地よく入れる空間を作れたらと思っていて。体験型の作品です。

大きさは一番下の一辺が2mあって、直径4m、高さ2.6mです。

展示場所は大学(上野キャンパス美術学部)入ってすぐのところの屋外。

大学の入り口からいると「どーん!」と、この島が現れる予定です。

島には穴がついているので、外から覗いたりとか

中からひょこって人が出てきたりできる仕組みになっていて

中と外の人が交流できるようにしようと思っています。

見世物的な感じで誰かに見られながらワークショップを行うことにも価値はあるんですが、

今回はその人自身が自ら「何かをしよう」って思う気持ちを大切にしたくて、

外からはあまり見えない構造にします。

室内で作成したものが「これすごく良いかも」「誰かに見せたいかも」って

自分から思ったときに外に出てきて、そこで外にいる人と関わりたくなるような気分になればいいなと。

自分の中から引き出したものを、誰かに届けたくなる気持ちにさせる、

というのが自分の役割なのかなと最近感じていて、このような作品になりました。

■■■■■過去の話■■■■■

――なぜ体験型の作品を?

「人に体験してほしい」という学部生のころからのずっと変わらない気持ちがあって、

「体験ができる空間を作る」のが自分の作品のベースにあります。

私は藝大が3つめの大学で、最初に進んだのがビデオゲームなどの遊びを勉強する学科がある大学でそこで「遊び」について学んでいました。

元気がない人を見たとき、頭が「ぱんっ」ってするような楽しい体験をしてほしい思いがあって、どうしたら楽しくなれるのかを調べたときに「遊び」が効果的であることがわかって。

挑戦したり失敗したり、またもう一回トライできる「遊びの空間」に惹かれていって、体験できる、体験を作れる、なおかつ人とつながれる「遊び」の要素を学べるその大学に入りました。

そこではXboxのゲームとか作ったりしたんですけど、決められたプログラムの世界である電子機器のゲームに、私はちょっと違和感があって…。遊びの要素である「挑戦できる機会」とか「人とつながれる機会」は、もっと他に形にできるんじゃないかなと思って、卒業制作はゲームではなく、体験者の持ち物を万華鏡の姿に変換する作品(http://oxa-ca.jimdo.com/artworks/raybox/)を作りました。

そこに行かないと見られない、そこにいる人しか作れないっていう作品を制作することで、

その人の魅力だったり、またそれを人に見せることで誰かと関わったり、

人に見せたいな、という気持ちが生まれる機会を、アートのほうがうまく活用できるのはないかと気づいたのがこの時ですね。

卒業後は別の大学のデザイン科に進学しました。ここでは体験をすることで何ができるのかを模索した時期でした。そこで生まれたのが、人を「ノリ巻き」にしちゃう作品(http://oxa-ca.jimdo.com/artworks/human-sushi/)でした。

ロジェ・カイヨワという学者が唱えた遊びの定義というものがあって、

遊びは「競争、運、模倣、知覚が揺さぶられる体験」の4つの要素に分類されており、これらの要素がすべて自分の作品に詰まっていた。

ほとんどのアート作品はおそらく知覚的な体験の感覚があると思うんですけど、

知覚以外の遊びの要素を体験できる、そんな機会を与える作品を作っていきたいなと、あらためて気付いたんです。

今回の修了制作ではもう一度遊びの定義から見直して作っています。

■■■■■藝大の話■■■■■

-デジタリックなところから始まったのですね。現在の作品と真逆なので意外に思いました。

-その後藝大へ?

院を出たあとは1年くらい社会人をしていました。

でもやっぱりもう一度勉強したい、美術の人たちと関わる機会がもう一回欲しいなと思って、藝大の先端藝術表現科(以下:先端)へ進学しました。

先端はいろんな分野の人が来ますけど、私と同じ分野出身の人はいないので、

ここは自分の強みになるところですね。

藝大へ入学した頃は「ノリ巻き」のような作品を作っていこうと思っていたんですけど、なかなかうまくいかず・・・。大学院1年生のころは低迷していましたね。

自分の中で「体験ができたら作品になる」と思い込んでいて、

体験型の作品をいくつか作ったのですが、自分の中でピンと来ないものが続いて・・・。

その時は何でピントが合わないのか、何が足りないのか全然わからなかったんです。

悩みすぎて作品が作れなくなって、落ち込んでしまった時もありました。

そんなときに担当教員の日比野さんに「そういう時期はつくらないほうがいい」といわれ、

去年の秋から半年ぐらいは物を作らずに、人と話したり、飲んだりとか、自分がしたいことをしました。アートと何かをつなげないで、自分でただ普通に楽しむ生活を続けていた。

その後、TURNフェス(参考:http://turn-project.com/program/27)に参加して、

そこで初めて誰かと一緒に最初から作品を作って、

その作ったものをさらに他の誰かに体験してもらう、という経験ができたことで

新しい道が少し開けた感じがしました。

体験してもらうこと、人と一緒に作ってみること。

今までにはなかった、いろんな経験の幅を持つことができたので、「藝大に来てよかったな」と感じました。

■■■■■卒展に向けて■■■■■

-島の中ではどんなことをするのですか?

始めの構想では、島の中が花びらや花の形を作れる空間になっていました。

そこで作った花を外に持っていき、島の外側にさしていって、どんどん花の島になったらいいなと思ったんです。

よくわからない島の中にはいったら、洞窟になっていて、知らない人もいて

なんだか不思議な空間があって、でも何か作ったりする気持ちが自然と生まれるようになったらいいな、と考えています。

なぜ花を咲かせたいかというと、今年の夏にインドネシアのジョグジャカルタという古都に行ったときの、自分の価値観がひっくり返されるくらいの経験が元になっています。

ジョグジャカルタは不便なことがすごく多い田舎の地域で、ゴミの収集や給湯器など日本にいたら当たり前のシステムや設備がないんですけど、自然に合わせて人々が生活をしていたのが印象的で、「人がいることで都市が回っているんだなぁ」と強く思ったんです。

人が関わっていくことで、もともとあった像が変化していくのを作りたい、というのが夏ごろのイメージで、そのイメージがお花として残っています。

-もともとは土の島にするつもりだったんですね。

荒廃した島に、花が咲いて変化していくって話だったんですが、

「冬で上着を着ているのに、土の中には入らんだろ」という先生からの猛反発があって(笑)

実際は芝生の島になる予定です。

-見に来た人が入りたくなるかどうか、が大事?

自分の意見も大切ですが、それよりも体験してもらう人が居心地の良い空間を作るのも大切。自分の中でもう一度考えて、それだったら青々として興味が持てて、なおかつ入りやすい空間を、ということで土から芝生の島へ変わりました。

体験の「型」を作るからこそ、考えることですよね。

他の学生は自分の想いを作品に落とし込めていきますから、「どう見えるか、自分がどこまでこだわるか」が大事なんですけど、自分の作品は居心地がよくなるためだったら変えていくっていうことがあります。

—展示期間中に、今井さんは何をしているのですか?

私はいつも島の中にいます(笑)

大型の作品なので安全面的にも私が中にいたほうがよくて。

来てくれた人に説明とかもしますけど、一人で作りたい人はそっとしておく。

ふわーっと空気みたいな感じでそこにいたいです。

作品の世界の中で自分はバスドラムになれたらいいな、と。

目立たないんですけど、バスドラムは音に深みを与えていて。

私には気付かないけど、来てくれた人が居心地よくなれるよう。

―来る人のことを考えての作品作りですが、

―この作品の中で「ここは譲れない」というものはありますか?

外から見えない空間の中で、

誰かに伝えたいと思ったこと、誰かに見せたいと思ったものを

他の誰かに伝えたくなって外に出て交流できるための媒介として

私の作品が存在していたらうれしいです。そこが一番大切。

遊びによって挑戦したい、創造を試みたいって思える、

そしてそれによって誰かと関わることができる機会を作っていきたいです。

ずっと誰かに向けた作品を作ってきたのは、人が好きというのもありますね。

人と関わることをやるのが好きなので。

誰かと飲みに行ったりとか、どこかに出かけたりとか、

遠い地で新しい人に出会って「また遊びにおいで」とか「帰っておいで」って言われたりとか。

人と出会って話してっていうのが一番楽しい。

私の作品の根底には人と出会いたいっていう気持ちが強くあるのかもしれないですね。

―ありがとうございました!

執筆:小田澤直人(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.08

本日お話を聞かせていただく、美術学部絵画科日本画専攻4年の石山諒(いしやまりょう)さんです。

■ アトリエ

日本画のアトリエは採光がよい大きな窓と真っ白な壁、掃除の行き届いた綺麗な床の部屋で、5人の学生の方々がそれぞれ畳2畳分はありそうな大きな絵を制作していました。

天井が高く、コンクリート作りの部屋は、夏は暑く、冬は寒そうで製作者には厳しい環境ではないかと思いましたが、膠の安定のために室温や湿度がある程度一定に保たれていて快適だそうです。

制作中の絵画すべてが床に置いてあり、絵画の上に木製の足場を渡し、その上に座って描いている方もいます。その理由は日本画独特の技法にあると石山さんが教えて下さいました。

——–床に置いて描くのはなぜですか?

「日本画は『岩絵具』という鉱物を砕いて作られた粒子状の絵の具を使います。その粉末を『膠(にかわ)』と混ぜ、描きます。そのため、油絵のように絵を立てかけて描くことができないのです。特に今回のように大きな作品の場合は真ん中付近は絵がかきづらいため、足場に乗りながら制作をします。」

■ 卒業制作作品について

深い重みのある緑が印象的な河原の景色、そのなかに数名の男性が描かれています。これからどうなるのだろうと次々と好奇心が湧いてきました。作品についてお話を伺いました。

「今回、卒業制作には自分と身近な人たちを描きたいと考えていました。」

——–描くために大切なことはなんでしょう?

「日本画はスケッチがとても大切です。今回も、何度も河原に行きました。」

貴重なスケッチも見せて下さいました。小さな部分は拡大図として描かれ、観察した時のメモも書いてあります。植物図鑑のような細かいスケッチです。

藝大に入学するまでの石山さんについて伺いました。

■ 日本画専攻を目指したワケ

——–子どもの頃から絵を描くことが好きでしたか?

「落書き程度ですが、幼い頃から絵を描くのは好きでした。近くの絵画教室にも楽しみに通っていましたが、絵を描くことよりも友達と遊ぶことの方が好きな普通の子供でした。ほかの友達に比べて絵をかくことが得意などといった、絵に関して特別なことはなかったように思います。」

——–芸術系という進路はいつ頃決めましたか?

「高校2年生の時に美大受験を決め、夏から美術予備校に通い始めました。その頃はデッサンが本当にヘタクソでした。」

——–東京藝大受験で日本画専攻を選んだ理由を教えて下さい。

「予備校でデッサンの練習を続けていくうちに、より描写する技術について学びたいと考え、物の描写に力を入れている日本画科を目指すのが一番だと思ったんです。藝大入学後はどの人もみんな絵が自分より上手で圧倒されました。下手な人が1人もいないので見ていて楽しかったです。」

——–藝大の4年間で一番印象深いことは何ですか?

「深く印象に残っているのは古美術研究旅行です。奈良の寺社仏閣をめぐり、普段は目にすることができない貴重な作品をたくさん見ることができ、素晴らしい体験でした。」

次に、日本画ならではの制作の特徴についてお話を伺いました。

■ 日本画の制作の特徴

・準備と下書き

① 和紙は水張りや裏打ちなどをして描けるように準備をします。

② スケッチ…まずは描きたいものをよく見てスケッチします。日本画は大きな修正をしにくいのでよく考えて丁寧にスケッチをします。

③ 転写…スケッチしたものをトレーシングペーパーで写し取り、捻紙で和紙に写します。

④ 骨描き(こつがき)…転写したものを墨で線描きすることを言います。

このように絵の具を使うまでに少なくとも3回下書きをすることになります。

・絵の具と膠(にかわ)

次に岩絵の具と膠(にかわ)です。

アトリエでは、1人ひとつずつ道具箱を持っています。これは石山さんの道具箱です。引き出しにはいくつもの岩絵具が入っていました。鉱物を砕いて粒子状になったものは小さなビニールパックに入っています。号数は粒子の大きさを示し、細かくなるほど仕上がりが白っぽくなります。天然の岩絵具はどれもとても高価なので、手ごろな新岩絵具というものもよく使うそうです。

これらの岩絵具は膠(にかわ)という接着剤と混ぜて和紙に着彩していきます。

・盛り上げ技法

よく見ると、作品の白い部分だけ盛り上がっていることに気付きました。これは「盛り上げ技法」という特別な技法で描かれたものです。貝殻を砕いて作った「胡粉(ごふん)」という白色の岩絵具を使います。

確かに和紙から数ミリは高く盛り上がっており、ロウ石のようにすべすべしています。

■ 普段の生活について

現4年生の日本画専攻は25人中男子10名、女子15名。雰囲気も良いようで日本画用の和紙の裏打ちや作品の搬出などもお互い協力してやることも多いと聞きました。石山さんのアトリエも、制作の合間には5人でおしゃべりを楽しむなど仲間の笑顔も印象的な和気藹々とした雰囲気でした。

——–今まで描いた作品はどうなさっていますか?

「作品は全て大切に保存しています。普段は木枠を付けません。日本画の性質上、丸めて保存する事が出来ないのでそのまま置いてあります。」

執筆:東悦子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.08

11月末、銀杏の葉が秋晴れの上野の空に映えている中、東京藝大を訪れました。今回、取材に応じて下さった藝大生は、工芸科漆芸専攻4年生の大崎風実さん。樹木の生い茂った工房棟の前で待ち合わせしました。時間ぴったりに来てくださった大崎さん、まずは、卒業制作の作品が置かれている場所に案内していただきました。

〈卒業制作の作品。私の予想をはるかに超えた大きな作品でした。躍動感にあふれ、美しいフォルムで、圧倒的な存在感を感じます。これが漆芸品とは!〉

★卒業制作について

「5月頃より先生たちとディスカッションをしながら、作り始めました。スケッチをしたり、小さな模型を作ってみたりして、夏休み頃から漆の仕事を始め、今に至っています。これは乾漆造形という技法を使っています。有名な阿修羅像もこの技法になります。発砲スチロールで原型を作り、それに麻布をまいていって固めて、漆を塗ります。塗って乾かせ、乾いたら少しずつ研ぎだしていきます。まだ制作途中で、これから磨き上げ、金や銀で絵を描く予定です。下地の工程から考えるとおおよそ25工程位あり、大変時間がかかります。」

〈まだ制作途中とのこと。さらに磨きこまれたら、どんなふうになるのでしょうか?ますます完成が待ち遠しいです。〉

「タイトルは《走レ》です。雨降る暗闇の中を走るオオカミをイメージしています。卒業制作に向けて緊張したり悩んだりといった不安や葛藤と、作ったらよいものができるのではないかという希望と、その相反する二つの思いを、二匹のオオカミで表しています。その二つの思いが入り混じりながら走って、私の中の大きなエネルギーとなることを表現していきたいと思っています。私自身、小さい頃からオオカミを絵に描くことが多くありました。オオカミは一見こわそうに見えるけれども、寂しそうにも見えます。鳴き声もこわそうだけれども、切なそうにも聞こえてきて、とても魅力を感じました。一匹オオカミと言うけれども、群れていないと生活できず、まるで人間みたい、私みたいだなと思いました。」

〈命のエネルギーを形にしている大崎さん。そのプロセスは日々自己との葛藤なのではと想像しました。目に見えないものを目に見える形にしていくということがとても素晴らしいと思いました。〉

「体の表面に粒粒しているのは螺鈿です。漆黒の闇の中、降る雨を螺鈿で表しました。螺鈿の箱を見て、つやつやしてキラキラした感じから雨の粒をイメージしたからです。目は七宝を別に作ってはめ込んでいます。この七宝も自分で作りました。」

〈大崎さんの許可をいただき触ってみました。思っていたよりずっと柔らかく繊細な感じがしました。〉

★漆芸について

「父の実家が京都にあり、小さい頃より漆の工芸品が身近にありました。お正月になると、漆塗りのお重の蓋を開け、漆塗りのお椀を手に取り、美しさを感じていました。また茶道を習っていて、棗を目にする機会もあり、漆芸品に魅力を感じていたことが、この道を選択した大きな理由だと思います。東京藝大では、工芸科に入り2年間幅広くいろいろな工芸を勉強しました。3年生より漆芸を専攻し、漆芸の基礎的な技術や技法を学んできました。4年生ではその技術や技法を使って、卒業制作に取り組んでいきます。さまざまな技法によって多彩な表情が生まれるので、表現したいものによって技法が変わっていくと思います。」

〈工作室。機材がたくさんあって、木を切ったり模型を作ったりといろいろな作業をする所だそうです。このあたりから、漆の香りが立ち込めてきました。〉

〈作品を乾燥させている所。湿度の調整がとても大切とのことです。もう一頭のオオカミは、フォルムも表情も違っていて、早く二頭並んで疾駆している姿が見たいです。〉

「漆の作品は、正倉院に中にも保存されています。日本だけでなく中国でも韓国でも盛んです。ベトナムでも漆が採れ、漆絵として人気です。漆は装飾的に使われるだけでなく、元来道具に塗って、物を強固にする塗料として使われたそうです。漆の魅力はと問われれば、自然のものだから美しいと言うことでしょう。木の樹液が、命のパワーを作ろうと思っていることにマッチしているのではないでしょうか。素敵な素材だなと思います。漆という素材を生かして作りたいと思う物が、どんどん自分の中にあふれてきます。今回の卒業制作もそうですが、漆を塗り重ねることによって私が作りたいものになっていくのではないかと思いながら、制作している最中です。漆をこれからも使い続けていきたいと思います。」

〈漆と大崎さんとの間には自然な空気感があるようでした。〉

〈大崎さんの作業机の上。今回の卒業制作の小さな模型が見えます。〉

〈小さい手板で実験的にいろいろな技法を試みた作品。手板を一枚ずつ見せていただくごとに歓声をあげてしまうほど、その美しさと豊かさに魅せられてしまいました。〉

★これまでの歩みと大学生活について

「小さい頃から絵を描くのが好きで、物を作ったりするのも好きでした。絵画教室に通ったり、絵日記コンクールに出品したりもしました。母が美大出身で、同じ道を歩いてきているので歩きやすかったと思います。美大に進むことを意識したのは高校生の時です。多摩美大の工芸科に入ったのですが、漆芸専攻がなかったので、漆芸をやりたいと思い、東京藝大に来ました。今は卒業制作中心の毎日ですが、切羽つまっていない時は、普通の女子大生です。バイトをしたり、学校から離れて作りたいものを作ったり、展示を企画したりしました。大学生活では、1年生の時に藝祭で神輿を作ったことが印象深いです。また大学の先生方の制作している後ろ姿を見ながら勉強できたのは、私にとって大きな財産でした。先生たちも生徒と同じように作り続けています。その先生方の作家性にふれるたびに感動しました。同級生との声のかけ合いや刺激のし合いもモチベーションにつながったと思います。そして、やりたいことや作りたいものを全面的に後押ししてくれる家族に感謝しています。」

〈周りの人々から多くを学び受け取り、それを糧に自己の作品に対する表現力を磨こうとする大崎さんの姿勢を感じました。〉

★これからについて

「大学院に進んで、もう少し勉強したいという気持ちがあります。それは作家性を強めたい、将来作家になりたい、という思いからです。そのためにもっと勉強する必要があると思い、大学院への進学を希望しています。工芸品は手間のかかるものです。木地を作る職人さん、漆を塗る職人さん、蒔絵をする職人さん・・・とたくさんの工程に分かれて仕事をしています。全部自分でやろうとしても、1年2年では習得しきれません。大学院に行ってからもっと練習したいと思っています。将来にわたり、物を作り続けていきたいと心に刻んでいます。技術的なことを高めていき、自分のできる幅を広げていくことももちろん必要です。けれども、見えない命のエネルギー、うまく言葉で言えないものを形にすることを、自分の中でもっと突き詰めていきたいと思っています。」

お忙しい中、どんな質問にも一つ一つ言葉を選びながら、丁寧に答えてくださった大崎さん。その誠実なお人柄と制作に向かう真摯な態度が作品にも表れているようでした。大崎さんの言葉の中に、工芸は「こつこつ」「繰り返し繰り返し」「同じことをずーっと」「我慢しながら」続けるとありました。だからこそ、「真面目で意思がないとできない」とも。大崎さんは、その言葉を実践されているのだと改めて気づきました。是非、物を作り続けていってほしい、漆の美しさを表現していってほしいと願っています。

大崎さんの作品は、東京都美術館ギャラリーCに展示されるとのことです。大崎さんも作品のお近くにいらっしゃるそうです。早く見に行きたいですね。会いに行きたいですね。

執筆:鈴木優子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2017.01.08

東京藝術大学の前を通りかかるといつも気になる素敵な建物、赤煉瓦で造られた古い洋館。

中にはなにがあるのかしら?倉庫?それともホール?

なんと洋館の中では文化財保護の研究が行われていました。

今回はその洋館の中で修了制作を進めている文化財保存学を専攻している谷津有紀さんに、なかなか聞く事ができない古典絵画の保存修復や修了制作作品への取り組み、古典美術から現代アートシーンへの思いまで深く深くたくさんお話を聞いてきました。

とびラー:まず、谷津さんが在籍している文化財保存学というのはどんな学科か教えてください。

谷津さん:私が所属しているのは「美術研究科文化財保存学専攻 保存修復日本画」です。

主に日本画を中心とした、文化財の保存・修復を勉強しています。基本的に実技が中心です。

文化財保存学の中には、日本画以外に、彫刻や油画、工芸、建造物などの分野があります。また実技以外の分野では、システム保存学と保存科学という所があり、素材分析や実験を繰り返し和紙などの研究をしています。基本的に実技の分野は、自分たちでテーマを決めて制作します。日本画の私たちは古典の模写を、彫刻では模刻を制作するなど、実際の古典作品から技法を学び取っていきます。

日本画の分野では毎週1回、金曜日に専門の修復・修理の授業があり、東京藝術大学の大学美術館に収蔵されている長谷川路可(※大正時代の画家)の模写作品の表具や装潢、修理に取り組んでいます。

素敵な洋館の中はどうなっているのでしょうか?

とびラー:谷津さんご自身のお話を聞かせてください。日本画や古典芸術に興味を持たれたきっかけはなんですか?

谷津さん:私の祖父が日本刀の研ぎを仕事にしていて、掛軸や屏風、日本刀の装飾品が身近にあったんです。小さい頃から古美術が身の回りにあったので、たまにこっそり触ってみたりして。でも物心がついた時に、友達の家には古美術品がない事に気づいて、とてもカルチャーショックを受けたんです!学校や公民館に絵が飾られていても日本の古典絵画のような物はなくて、「社会のどんな場所で古典美術を見られるのかな?」と考えた時に、美術館や博物館、神社仏閣の中に納められていて、それが一般的な現代の人と日本美術の距離感なんだなと気が付きました。

そんな自分自身も、絵を描く時に使うのはえんぴつや消しゴム、クレヨン。自分も他人と同じように古典絵画との距離がある事に気付き、その距離感にモヤモヤっとした物を抱えていました。

「自分の家庭が時代錯誤なのかな?」と思った時期もありましたが、やっぱり絵を描くのは大好きで。美術を専門的に学べば学ぶほど、モヤモヤとしたギャップを解決できる方法を模索したくなって、この大学院に入りました。

–谷津さんの修了制作は古典作品の模写であるため作品写真の掲載はできませんが、現場では広い作業スペースに、迫力のある屏風が置かれていました。

とびラー:すでにここに実物がおいてありますが、修了制作に関して教えてください。

まず、模写という事で、元の作品はどのような作品ですか?

谷津さん:東京藝術大学美術館蔵作品で、作者は江戸時代中期の画家、曾我蕭白です。制作年代は18世紀頃、江戸時代中期と推定され、落款から30才くらいの作品ではないかと言われています。

作品の名前は『柳下鬼女図』(リュウカキジョズ)屏風です。

とびラー:なぜこの作品を選んだのですか?

谷津さん:もともと曾我蕭白の展覧会を見に行った時からこの作品が気になっていて、その後に所蔵先を調べたら「大学美術館にあるじゃん!」と思って。この研究室では大学美術館にある作品を修了制作で選ぶと、ある一定の期間、本物を隣において模写させてもらえるんです。

–藝大生の特権ですね!

とびラー:この屏風に描かれているのはどんな題材なのでしょうか?

谷津さん:文献を調べたりしたのですが、二つ説があります。まず、1つの説は能楽の『鉄輪』(かなわ)を主題とし、それに登場する生成(ナマナリ)とか、橋姫の能面に似ていると言われています。夫に裏切られた女が、嫉妬に狂ってさまよっている様子なのだとか。

もう1つの説では『七哀詩』(しちあいし)と重ね、子どもを捨てた母親が悲しみに暮れて鬼と化し、歩いている姿という説があります。

–谷津さんはこの鬼女をどう感じましたか?

谷津さん:自分の見解としては、絶対に絵描きだったら何かから取材していると思うんですけど。顔を描きながら見ていくと、橋姫や生成にそっくりとは思えなくて、むしろ般若の方が口の開き方、牙の生え方が似ている気がして。

そもそも曾我蕭白は古事の画題に造形的にとらわれずに、誇張し、増長した表現をしているのではないかと感じました。

この鬼女の髪をおさえる表現は、古くから嫉妬心をおさえる仕草と言われています。なので、この作品も大きな嫉妬心を表しているのではないかと感じながら制作を進めていました。

ここで参考に、源氏物語(谷津さんの模写)の一場面「雲居雁」のシーンを見せてもらう。日本最古の嫉妬の場面と言われるこの絵でも、女性が髪をおさえている。嫉妬って歴史文化に影響するほど、ドラマチックな感情なんですね。

とびラー:実際に修了制作をどのように進めたか教えてください。

谷津さん:修了制作は1年生の10月から始まりました。

–なんと!1年生から!?

谷津さん:材料自体がなかなか手に入らない物もあるので、利用する紙を確保する事から開始します。和紙をお願いしたい所に在庫がなかったりすると、漉いてもらう所から始めなければいけないので、事前準備を早めに始める必要があるんです。大学院に入学してすぐに、修了制作を意識した制作がはじまりました。

とびラー:制作のプロセスについてですが、本物と並べて模写する前の段階ではどのくらい進めておくんですか?

谷津さん:この作品は特に、事前に展覧会などで注目して見ていました。更にこの作品を修理した工房の方からお話を伺った際、本紙は竹でできている竹紙じゃないかと言われて。希少な竹紙を探しまわった時期がありました。初めは古い竹紙を提供してもらったんですけど、どうしても紙の継ぎ目が本物とあわなくて…。紙の継ぎ方も原本とあわせたいという思いがあって、どうしたものかと考えていた所で、京都で竹紙を漉いている方がいらっしゃるという事を知りました。在庫で模写作品の大きさに継げる竹紙があり、ぎりぎり6枚買わせていただきました。

–それは絶対に失敗ができませんね!

今回使用した和紙はたくさん叩いてあり、繊維が細かくて滑りの良い、薄い竹紙。礬水(どうさ)引きをしなくてもあまり滲まないそう。和紙とは思えないツルツルの紙です。

谷津さん:和紙に強度を持たせるために、一枚薄い和紙を糊で裏打ちして、さらにもう2枚裏打ちした4枚重ねになっています。

その準備をしつつ、原寸大の写真を使って、上げ写しという技法で模写をしていきます。一度「線を読む」作業を通して、形態を追っていきます。そうすると、一筆で書いているように見えても、二筆で書いてある所があることがわかりました。じっくり残像を追って見ていくと、自分の中で解釈がきちんとしたように思います。上げ写しを通して、理解の整理をしてからじゃないと先に進めない。

今回の修了作品のテーマとして、墨や筆から離れた生活をしている私たちが「古典絵画を見る時に、博物的好奇心が湧く」理由の追求にありました。上げ写しが終わったあと、自分も同じ大きさで描いてみたいと思い、原寸大の写真を隣において、薄い和紙に何回か描いてみました。

1回目の上げ写しの作業で、どこに筆が2回通っているか、把握できていないとなかなかできないんですけど…。どんな風に筆が通っているか、何回も筆が通っているのはどこか、とにかく自分で実際にやってみようと。本紙はなかなか傷められないので、今度は「下げ降ろし」という上げ写しの逆パターンで模写していきました。下げ降ろしでは本誌を下にして、写真を巻きながら絵を追って行きます。墨線だけではなく、古画独特の古色や剥落も追っていきました。

上げ写しの時には、濃度に気をつけて描きました。墨で描く時は後戻りができないので、本物を見るまでは薄い線で。墨以外だと、色の部分は藍と朱、背景の古色の部分は※黄口朱と※焼白緑の上澄みをあわせたもの(茶色っぽいグレー)、※日本黄土を配合したものを利用しています。古くなって黄ばんだ部分も、色をつくって再現しています。

紙の汚れや傷は全部鮮明に描いてしまうと描かれている図像と同等に見えてしまいます。シワやシミは主な図像よりも後に見えてきてほしい所なので、離れた時に感じる程度にとどめています。どちらを見てほしいのか、よい塩梅を自分の中で見つけて、古色や紙の折れなどはあえてぼかして描いたりしています。実作業としては、シワと主線を墨で同時に拾いながら模写をしていきます。

–シワや紙が古くなった印象、霞んだ色などを含めて模写なんですね。

【※注釈】

※上げ写し→写真の上に薄い和紙を巻き取っておき、重ねたり巻き取ったりする際の残像で図像を写し取る技法

※下げ降ろし→本紙の上に写真を巻き取っておいて、下げたり巻き取ったりする際の残像で図像を写し取る技法

とびラー:期間はどれくらいかかりましたか?

上げ写しに1ヶ月掛けて、臨模しながら紙の準備をしました。確か今年の4月になってから上げ写しをして、5月いっぱいは臨模、6月からは本紙(本番の制作)に入りました。

–実際に絵を描きはじめるまでにこんなに作業工程があるのですね!

とびラー:本物を使用した模写の期間はどのくらいでしたか?

谷津さん:2週間いただきました。土日に作業はできないので、正味10日間です。今思い返すとあっという間だった気がします。臨写している最中は、隣に直接的な『答え』が隣に置いてあるので、とにかくこれに合わせれば良いと思い、滞る事なくずっと筆を動かしていました。

とびラー:ご自身の模写と本物を並べて、どう感じましたか?

谷津さん:私のできる限りの最善を尽くしたと思っています!

とびラー:実物を横においてみて、さらに新しい発見はありましたか?

谷津さん:初めは写真を見て模写をしていたので、おっかなびっくり作業を進めていた所があり、墨色が薄かったりして…。

本物も退色していてほとんど見えないのですが、柳の枝から葉に青い色があったりします。写真ではそこまで見えなかったので、本物を熟覧してみて、青い色があることに気づいた箇所や、袴だけでなく顔や手の部分にも朱色が使われていることに気付きました。ほかには、陰影や立体感の表現だと思うのですが、顔の主線の上に薄墨で線が入っていたりします。やっぱり現物を見ないとわからないことが多く、本物を使って臨写させてもらうのは貴重な体験だったと思います。曾我蕭白の細かな表現方法に近づけたのは大きな収穫でした。

–さて、ここからは谷津さんの古典絵画に対する見解や、現代アートシーンにまつわるお話をご紹介します!

古典美術との出会いから現代の美術界へ。さらにさかのぼって、話は江戸時代や室町時代の美術にまで広がります。

とびラー:終了制作に向かうにあたって、向かっていくべきテーマや乗り越えたいテーマなどはありましたか?

谷津さん:修了制作に関しては、大学院に入学した理由に直結する所が多くあります。学部は東京藝術大学の日本画に在籍していたのですが、その後の進路を考えるに当たって、日本画の大学院に進むか、保存学の大学院に進むか、とても悩みました。

私ははじめ「古典絵画に対する距離感」というのは、古典美術を鑑賞する時の妨げになるんじゃないかと思っていました。何かしらフィルターをかけてしまっているのでは、と。けれど、大学院で学んでいくうちに「博物的な好奇心が湧く」のは古典絵画との向き合い方として至極正しい反応というか、当然の作用として生じてくる事なんだな、と感じて。むしろそれも古典絵画の1つの魅力であることに気が付いて、その距離感にこそ、現代から前向きにアプローチしてみたいと思うようになりました。

古典絵画を見る時に、美術的な観点だけでなく「博物的な好奇心が湧く」理由として考えられるのは、現代と(制作された時代と)の生活に乖離があるからです。例えばこの蕭白の作品を見た時に、すごく荒涼とした風景で、荒んだ心象風景だということは誰でも感じると思います。でも、この絵は墨と筆だけで書き上げられているけれど、現代の人が筆を使う機会は滅多に無い。だから墨と筆を扱う事によって、現代から古典の美的感覚に対して、何らかのアプローチができるんじゃないかなって思っています。それが私にできる一番の方法でもあり、この作品を選んだ理由でもあります。

–たしかに古い日本画は、絵と思うよりは「古く価値のある物」と感じながら見ているかも…。

とびラー:同じ日本画でも、過去の技術や文化を学び継承する古典絵画の保存修復と、自分の思いや考えを表現する日本画では、アプローチが大きく違うと思いますが、そこに戸惑いやギャップは感じませんでしたか?

谷津さん:もちろんありました。大学の専攻で日本画を学んでいたのですが、いわゆる古典的な日本画とは全く違う事をやっていて、そのズレをすごく感じていて。これは解決するのか、モヤモヤし続けるのか悩みながらこの大学院に入学したんですけど、古典絵画(文化財)の勉強をしていて、その時代の代表的な美術作品って、その時代らしさを表していると強く思ったんです。たとえば、室町時代だからこそ生まれた作品とか、江戸時代の狩野派だからこそ生まれた作品とか。だったら現代の人は現代の感覚で、自分の作品を作っていく事が日本美術の流れに乗るんじゃないかと思ったんですね。いろんな歴史があった上で今の状況があると思うので、今の人は今の感覚で推進していくような創作活動していくのが一番良いんじゃないかと思うようになって。自分でも創作活動をやっているんですけど、かなりすっきり考えられるようになりました。

–ご自身の創作活動と文化財を学ぶ所の、共通点の発見に落としどころがあったんですね!

谷津さん:最初は古典絵画を学んでいる立場なのに、自分は現代の感覚で絵を描いていて良いのか?と思ったんですよ、本当に。でも、意外と古典絵画の造形を伝えるようなアーティストもいたりします。古典の造形そのものを伝えなくても大丈夫なんじゃないかな、とも思う部分もあります。けれど、やっぱり技法とか素材とか、自分の創作とは別に、研究して伝えていく事も大切だと思います。それは将来の人の選択肢を増やすという意味でも大事だと思いますが、ひとまず自分は自分なりにこの時代を生きている人間として、今の時代の感覚で創作活動をしたいと考えています。

とびラー:大学院で古典の技法を学んでいて、ご自身の創作活動に影響はありましたか?

谷津さん:こちらの大学院に来てから墨を扱う事が本当に増えたのと、扱う和紙の種類がすごく増えました。学部にいた頃は大画面の強度に耐えられるように、分厚い2種類の和紙くらいしか使っていなくて。装潢を含めると10種類近くの和紙を使っています。以前は必ず滲み止めの礬水を施して使っていたんですけど、墨って礬水を引いていない紙の方が色幅がゆたかに出るんですよ。礬水を引いていると、一番明るいトーンと暗いトーンが削られちゃうんです。奥に染み込む部分がないので、墨色の幅が狭くなってしまうんですね。礬水を引いていない和紙を使うと、すごく薄い所から濃い所まで幅広い墨の表現ができるんです。そういう大学院での制作からわかった事を、制作にも応用しています。

とびラー:修了制作をへて今後の目標は?

谷津さん:博士課程を受験しようと考えています。いま何を研究したいか考えている所で、特にクローズアップしたいのは江戸中期〜後期の絵画です。その当時は、幕府より町人が力を持ってきた時代です。豪農豪商たちが生活に美術を取り入れ始めて、曾我蕭白や伊藤若冲など町の絵師たちが活躍し始めた時代。

その構図は日本画だけではなく、現代のアートを取り巻く状況に似ていて、現代の美術世界の芽生えであるような気もします。権力階級ではない人達が生活にアートを取り入れようとして、幕府の御用絵師ではない絵師が活躍しはじめる。そんな江戸中期以降の美術における民主化に興味があります。

専門性の高い古典絵画と現代の美術状況についてお話ししてくださった谷津さん。そんな彼女も、作業から離れるとアイスクリームで気分転換をしたり、話題のAIについて考えたりと気さくで素敵な女性という印象でした。

–インタビューをしたとびラーたちも歴史が大好きで、古典絵画の話から近年流行のAIのことまで、歴史とアートをつなぐ話題がたくさん広がりました!

古典美術の理解を深める事が、現代の創作活動にもつながると考えている谷津さん。

保存修復をする行為と現代のアート制作とは別物のような気がしていましたが、作品の時代背景や素材の吟味、知識や技術を深める事が過去と未来の芸術をつないでいるのですね。

興味深い内容をたくさん聞かせていただき、ありがとうございました。

今回の修了制作の作品は、古典模写であるため作品自体の撮影はかないませんでしたが、勢いのある墨の線やかすれた色の再現、和紙を張り合わせた幅など、ご自身の研究を細部まで詰め込んだ迫力のある屏風を見せていただきました。

鬼女の表情にも細かく迫った谷津さんの作品は、陳列館の1階で展示を予定しているそうです。

ぜひ修了制作展で実物をご覧ください。

谷津さんの使っている道具たちを紹介していただきました。丸包丁はおじいさまに研いでいただいているそう。ピカピカに研いであって、とても使いやすそうです。

古いれんが造りの建物の中は、整理整頓された現代的な工房のよう。刷毛や専用の染料、模写の見本など並んでいました。

執筆:濱野かほる(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2016.12.27

★藝大生インタビュー

「第65回東京藝術大学卒業・修了制作展」に向けて制作に励む藝大生をとびラーが訪ね、作品が創出される現場を取材しています。

____

街路樹の紅葉が見ごろになってきた11月下旬のある日、日本画専攻修士2年 森友紀恵さんにインタビューをしました。森さんは絵画棟1階のエレベーター前でにこやかに迎えて下さり、シンプルでセンスの良い名刺を手渡してくれました。藝大の校章が入った名刺は、藝大の生協で作れるのだとか。

さっそくエレベーターに乗り、制作中の2階アトリエへ。

森さんは模写作品と創作作品の2つに取り組んでいます。

まずは日本4大絵巻の一つ、伴大納言絵巻の模写を見せていただきました。

「伴大納言絵巻の一部分をそれぞれ分担し、大学院1年生の時にどこをやるか担当を決めて制作します。ここは検非違使が犯人を逮捕しに行く道中の場面、青が結構残っている鮮やかな場面です。上、中、下巻あるなかで、私は下巻を担当しています。

絵巻は、絵と文章で見やすいように構成されています。現状模写といって、今の状態を模写する試みです。紙には一度絵の具をつけて洗ったりして、ちょっと古紙のような感じをだしています。写真資料とかもあるのですが、やはり本物とは色や線が少しずつ違ったりして。1年半ぐらいかけて制作しているのですが、そのなかで4回だけ本物を見る機会がありました。そのときに自分の模写を持って行って、色見本を合わせてみて『どの色かな?』とチェックしています。」

—この色見本は自分で作るのですか?

「はい、自分で作ります。色のパターンをたくさん作っておきます。

作品の前で水は使えないので、こういう乾いたものを持って行って色をあわせていきます。」

—絵を描き写す過程を教えてください。

「まず、写真資料をアクリル板に貼り、その上に模写する紙を置きます。「薄美濃紙」といって、かなり薄くて透ける紙なので、それを棒状のものに巻き付け、くるくる回しながら残像で描いています。紙を伸ばしたり縮めたりしながら残像を覚えて、点描でちょっとずつ進めていきます。全体の下書きが、できたらパネルに貼って地の色を塗り、それからまた上から描きおこし彩色していきます。」

—気の遠くなるような作業ですね。

「そうですね。書き写す作業のことを「あげ写し」というのですが、1年生の5月から9月までの間に仕上げて、それから色を付ける作業をします。この模写も修了制作の一部として展示します。

毎日作業して、だいたい1年半を目安に完成させます。完成したら桐の箱に入れて頂けるので楽しみにしています。」

—模写とご自分の作品を並行して制作なさっているんですね。この模写というのは、ある種の基礎訓練なのでしょうか?

「基礎というよりは、先生曰く『古典の美についてもっと触れてほしい』とのことで、この模写をきっかけに古典独特の美しさにふれ、さらにその良さを自分の中で発見できたらいいな、と思っています。」

—一番難しいところは?

「色の濃い所が難しいです。一度全体を塗った時に、だいたい消えてしまうので…。かなり薄くなったものを描きおこしていかなければならないのですが、その(色を重ねていく)作業がしんどい。でも一番難しいのは、もしかしたら何も描かれていないところかもしれない。」

—この場面を選んだ理由は?

「その年によって4か所くらい割り振られるのですが、見比べた時に、1番大変そうだなと思った場面だったので。せっかく大学院に入ったし、完成したときに自分でやった意味が見出せるところをやりたいなと思ったので、この場面を選びました。」

—使っている材料についてお聞きしたいのですが。

「だいたい岩絵の具を使っています。地の色には京都にある絵の具屋さんの水干(すいひ)絵の具を使っています。

この絵巻が書かれた時代は、天然の岩絵の具しか存在しないので(現代には当時存在しなかった新岩絵の具というものもある)、基本的に天然のものを使っています。ですが、今の岩絵の具とその時代の岩絵の具では微妙に色が違ってくるので、細心払って調節しなければなりません。絵の具を扱うお店によっても色が違う。岩絵の具は粒子の違いによって、1種類のなかでも色が違ってくる。」

—ここまでは模写とその技法、素材について聞いてきました。

次に、現在制作中のご自身の作品について聞かせてください。

「今は下地を一通りすませ、全体に色をかけて一旦潰し、これから描きおこしていこうという段階です。」

—色の状態や質感は、試行錯誤しながらすすめているのですか?どんな手順を踏んで制作しているのか教えてください。

「日本画の基本は、大学に入った時に最初に教わり、私はいまでもわりとその手順で制作している方だと思います。

初めに「小下図(こしたず)」といって、素描などの取材したもので作品イメージを小さい画面に作ります。これをもとにして、画面サイズと同じ大きさの大下図(おおしたず)をつくり、これを下地を塗っておいた本画の画面にトレースします。薄美濃紙に水干絵の具を日本酒でとめた念紙(ねんし)という紙をカーボン紙のように下にひき、場面をトレースしていきます。カーボン紙と同じように筆圧で絵の具の粉を定着させます。その後に私の場合「盛り上げ」という下仕事に入ります。

イラストレーションだとデジタル媒体でもよく見えるけれど、日本画は直接、本物を見ないと、わからない表現もあります。絵の具が上に重なっている感じは現物を見ないと分からないので、ぜひ実物を見ていただきたいと思います。」

—製作日数はどれくらいかかっていますか?

「修了制作は10月の頭から初めました。取材は夏の間にしているので、描き始めてからは約2か月半。締め切りは12月20日です。10月は大下図をつくり、11月はトレースして彩色をはじめて、今の状態になりました。下図に時間がかかると、本画があわただしくなってしまいますがついつい私は下図に時間をかけてしまいます。」

—日本画を制作する際、完成のイメージは重要ですか?

「イメージすることが役に立つこともあるし、そうでない時もあります。最初に下地を作っていく作業が一番好きな作業です。感覚を使うから…。日本画もある程度の計画性は必要ですが、ちょっとした変更なら途中でもききます。絵の具がのっているところを「洗う」と、下の絵の具の色が出てきたり…。」

—-「洗う」とはどういう作業なのでしょう。

「画面に一度塗った絵の具も、お湯をかければとれるんです。お湯で濡らした刷毛でこすると、上の絵の具が取れて下の絵の具が出てくる。上からどんどん色を重ねていくだけでは出せない雰囲気があって、おもしろい所だと思っています。」

—描いた時間からかなり経ってしまうと、落ちにくかったりするのですか?

「時間は関係ありませんが、重ねた数のぶんだけ、とれやすかったりとれにくかったりします。漆の技法でも擦って下の色を出す技法があるのですが、そういうイメージです。」

—上から色を重ねていく作業と洗う作業では、色の出方に違いがあるのですか?

「一度色を重ねた後に洗っても、全ての色が出てくるわけではありません。偶然の作用ももちろんありますが、洗ったり、その後に描き重ねることで、微妙におちついた色味や、空気みたいなものを出したいと思っています。」

—この絵はこのアトリエのみで描いていらっしゃるのですか?

「日本画の制作は基本的には学校でやることになっています。藝大は天井が高いので、自然光がとてもきれいで好きです。特に朝や午前中の光が好きです。」

—モチーフについて聞かせてください。

「今回のモチーフは上野の不忍池です。この修了制作にあたって、夏に取材に行きました。前に秋枯れのハスを書いたことがあって、そちらを修了制作にしようかと思っていたのですが…。夏に観たハスの花がとても美しかったので、これを描きたいなと思って。

ハスは過去にたくさんの日本画家が描いていますが、「自分だったらどう描くかな?」と夏の間は考えていました。ハスの花が水面に反射される様子を見て、それだけで一つの絵画作品のように美しく感じられたんです。その中にカメとかがいるのですが、絵の中を泳いでいるように見えたりもする。現実とは違う、また別の世界がここに広がっていることを、今回の作品にできたらなと。」

—制作するときに、心がけていることはありますか。

「描く対象は、植物だったり花だったりするんですが。学部時代からずっと続けているのは、頭の中の形を追うよりも、まずは素描やデッサンをすること。作品に使えるか、使えないかは考えずに、とにかく何枚も書きに行く。

そうすると、その場の音とか、温度とか、湿度とか、目だけではなく、それ以外の五感を使って様々なことが感じられる。そういうことを身体で感じながら、「どういう画面にしようかな」って作品の構想を練るのが好きなので、素描は大切にしています。写真を資料に使うこともありますが、基本的には素描がもとになっています。

植物は喋らないけど、なんとなくそのたたずまいが好きです。動物も無言でいるものが何を考えているのかわからなくて好き。魚もしゃべらないから好き。目が合うと、全部知られてしまうような気がして。」

—日本画を選んだ理由は?

「特に大事件が起きて日本画を選んだわけではないです。色々なことが積み重なってきて、結果的に日本画を選んでいます。きっかけの1つとしてあげられるのは美術科の高校で油絵や彫刻など一通りやったうえで、「絵が描きたい」と思ったことです。絵画だったら、油絵か日本画か、となった時に、油画だと自分にとっては自由度が高すぎると感じたんです。特に油画は、大学入学後に映像やインスタレーションの制作をする方も多くて、あまりに自由度があると、自分はかえって集中できないんじゃないかと。「私はこれをやっている」と確かに言えるようなものができたらいいなと思っていました。だから、日本画だったらこの平面の世界の中に集中して、それを自分の中で咀嚼して消化して…ということができるかな、できたらいいなというのは、いつも思っていることです。あとは画材がおもしろくて。絵の具の名前もかっこいいし、粒子状の絵の具を、砂のように指で混ぜる感覚も好きです。小さいころ泥団子づくりが好きだったのですが、その感覚に似ていて癒されるんだと思います。」

—今回は「ハス」というモチーフがありますが、次の新しいアイディアや、これからやってみたいことはありますか?

「絵を描いているときに、次はこういう絵を描きたいなと思うこともあるし、全然関係ないことをしている時にハッと思いつくこともある。絵の作業とは別のことをしているときにひらめいたりします。

日常生活のなかでも、特に外を歩いているときに「あーっ」ってひらめくことが多い。じーっと考え込んでいるときよりも、脳が活発に動いているのかも。

なるべくなら、自分の見慣れているものとか、日常で感じている「あら、不思議」って感覚を絵画にしたいなと思っていて。モチーフと距離を感じると、あまり絵がうまくいかないタイプなのかもしれません。愛知から上京したので、上野で初めて不忍池を見たときに「なぜ、都会の真ん中にこんな緑があるのか?」と気になって。その違和感がずっと続いていて、4年間ぐらいずっと考えていたんです。ちょっと時間がかかるタイプなのかもしれないですね。」

—描くときはずっと通して、休みなく描くのですか?

「結構乾き待ちの時間があるので、その時はどこかに行っちゃう。帰ってきてみて、「あーあ」って思っちゃう。たぶん人間ってずーっと集中はできないと思うので、トイレにいくことなんかでこの画面とちょっと離れる、客観的に見ることを意識しています。」

—休みの日は何をなさっていますか?

「神前挙式の巫女のアルバイトをやっています。絵とあまり関係ないことをやって、自分の幅を広げたいと思って。あとは映画を見たり、博物館や植物園に行ったり。展覧会にも行きますが、それ以外の事もどんどんしていかないと、自分の世界が閉じてしまうタイプなので。いろんな体験ができればいいなと思っています。」

—静かな空間で制作しているのですか?それとも、音楽を聴いたりもしますか?

「基本的には、静かな環境でやります。音楽を聴きながらやると楽しくなってしまうので。

単純作業の時は、聞いたりもします。忌野清志郎とか。」

—影響を受けた画家や、好きな画家はいますか?

「好きな画家は、日本画家で言うと奥村土牛先生、小倉遊亀先生が好きです。すごくゆったりしている感じがして、油絵ならルドン、色がきれいな人の絵が好きです。」

「絵には作者の考えが入っていないと、ただのきれいなよくある画面で終わってしまう。私はもっと味のある作品をつくりたい。そして考えを入れるのはもちろん大切なのですが、それだけが先行しすぎて美しさからみえてこない説明だけの作品になってしまうのも少し違うかな思います。自分は、美しいとかいいなとか、ずっと見ていたい、なんか気になる、という印象が先にあってから、のちに作者の考えや説明を聞いて「ああ、あれはそういうことなんだ」というくらいがいいかなと。けれども美しさは人それぞれなので、それはとても難しいことだと思っています。私の絵も、1度は退屈になるぐらい描いてしまって、それをなじませるくらいになればいいのですが。」

—このままずっと、将来も制作を続けていくのですか?

「はい、できれば一生続けていきたいと思っています。」

***

私たちとびラーについても興味を持ってくださり、様々なやり取りが交わされた今回のインタビュー。とびラーの企画である「卒展さんぽ」にも関心を持って頂きました!

ご自分のことをとても謙遜なさっていましたが、芯の強いしっかりとした考えをお持ちで、ひたむきに真剣に作品に向き合っていらっしゃる姿にとても感銘を受けました。

私たちの質問に、一つ一つ真摯に答えてくださった森さん。卒展でどんな完成品に出会えるのか、またこれからの活躍がとても楽しみです。

執筆:神野詩織(アート・コミュニケータ「とびラー」)

2016.12.16

★藝大生インタビュー

「第65回東京藝術大学卒業・修了制作展」に向けて制作に励む藝大生をとびラーが訪ね、作品が創出される現場を取材しています。

____

「グラフィックが好き」という言葉からはポスターなど平面で紙媒体の作品を作っている方なのかな、と想像されるかもしれません。ですが、竹之内さんは木や車、布などの様々なマテリアルを使い、平面から立体まで多くの作品を制作されています。

在学中に広告賞など様々な賞を受賞するなかで「自分が良いと思ったもの」と「実際に評価されるもの」の違いを受けとめ、常にアイディアを考え続けている姿勢が印象的な方でした。デザインに対する想いにしっかりと芯が通っており、情熱を感じるお話を伺ってきました。

■卒展の作品について

藝大内にあるアトリエに伺ってまず、竹之内さんが卒展に出展される作品をみせていただきました。デザイン科の方なので、作品が平面なのか、立体なのか、全く想像が付いていなかったのですが、現れたのはなんと家具でした(それも複数)!

「普段はグラフィックでやっていることを、布に応用しました。全てスーツの生地で、全部20年ほど前の古いものです。本来なら古すぎて捨てられてしまうような、製品にはならない物なんですけど。ほとんどウール100%で、元々質が良いものなので、ちゃんと保管しておけば状態の良いものがいっぱいあるんです。プリントは全てシルクスクリーンを使っています。強いメッセージを込めたい為に、直接的なデザインになっています。

作品名は「RE SUIT」で、「RE」はリターンやリサイクルなどの「再生」の意味。スーツの生地を、スーツではない違うものにして生まれ変わらせることができるんじゃないか、スーツの生地の可能性を更に広めるられるんじゃないかと考えました。」

–生地はどこで手に入れたのですか?

「実は実家がスーツのお店で、そこで捨てられずにずっと取っておかれていた物です。この布に出会ってから、この作品を作ろうと思いました。布を使った作品を今までにもいくつか作っていて、扱いには結構慣れています。自分はスーツはあまり着ないけど、実家がそういうことをやっているから、自分の中では身近な、遠くない存在です。普通の布ではなく『スーツの布』というのがポイント。」

–(グラフィックの中で)インクが垂れているように表現されているのは?

「グラフィティっぽくしたくて。ストリートの落書きみたいな自由な発想・表現というのをこのグラフィックに込めています。手書きっぽくてペンキが垂れているような。スーツの生地を、スーツではない色んなものに置き換えられるような自由な発想、というのを表現しています。(本格的な生地のスーツには)手が届かないよ若い年代の人でも、マガジンラックやサイドテーブルなどに再利用されたものだったりすると身近に感じられるんじゃないかな、という思いもあります。」

–制作期間はどれくらいですか?

「そんなに長くないかも。(プリントを)刷るのは結構大変で、家でひたすらやっていました。刷ってしまえば組み立てるだけなので、そんなに時間はかかってないです。縫製も自分で。サクサク進みました。」

–家具の作り方は自己流ですか?

「自己流です。木材を切るのは学校でやりました。木を扱うのは慣れていますが、ソファを作るのは初めてだったので、作り方をめちゃくちゃ調べて。でも自分でやれることには限界があるので、どういう風に工夫すればできるのかをすごく考えました。今回の作品は初めてのことづくしです。実用性に耐えられるかどうかまでは計算してはいませんが、多分大丈夫でしょう(笑)。家具としてのデザインも自分がいいと思えるものにしました。」

–布にも色々な柄や色が入っていて、プリントに使われている色も様々ですが、組み合わせは最初からしっかり決めていたのですか?

「やりながらですね。生地の色や柄を見て、自分の中で感覚的に決めています。他の作品ではすごく考えて慎重に決める時もあれば、直感的にパッと決める時もあり、それはバランスを見て考えている所です。」

–家具に使用している木材も異なる種類を使用されていますが、それも意識してのことですか?

「そうですね、統一感の部分は布で出せばいいので。ソファは家具としては新しく見えるけれど、他のものに使用する木は少し古く見えるものにしたり、意識して使っています。」

–実際に展示される際は、空間を作るというイメージですか?

「全体でどう見えるかという感じを大切にしています。(生地やプリントの)色が様々なので、いい意味でまとまりがあるようにする。ただ、ありすぎると微妙。置き方次第で伝わり方が変わるので、悩みどころです。

他には小物も作っていて、カード入れ、ブックカバーなど、自分がいいと思えて、他の人にも使ってもらえるものも作りたい。使う人をイメージしたりもします。どういう人が使うかと考えると、作るものも変わってきたりして、ポップなんだけどお年寄りの人が使ったら面白いかなとか考えたり。これ(小物の作品)はほんの一部だけど、色のイメージで自分の中で分けていて、ピンクなら女の人かなとか。色からのイメージは結構強いです。」

「今は家具の印象が強いけれど、もっと他のものに置き換えたくて。展示までには家具だけじゃなくて、イメージがもっと離れていって欲しいので、色々作ろうと今考えています。スーツは作らないですけど(笑)、洋服以外の何かに。当日のお楽しみということにしておきます。

家具は展示が終わったら自分で使おうかなって。自分だったらどれくらいの大きさが欲しいかなって考えてサイズを決めました。欲しいっていう人が現れたら、それはその時で考えます。」

–今回の作品は親御さんのお仕事がきっかけなので、喜ばれたのでは?

「そうですね、どうなったのってすごい聞かれます。」

–卒展当日は、来た方に直接説明されるんですか?

「はい。学部4年生の卒展の時も色んな方が来てくれて、話すのが結構楽しかったので、なるべくその場に居るようにします。」

■制作について

《RE SUIT》の様に家具やグラフィック、小物などを制作することもあれば、車を使った鑑賞者巻き込み型の展示をされたり、また企業のプロダクトを課題にしたポスターデザインで賞を受賞されていたりと、表現の幅がとても広い印象があります。制作していく上での竹之内さんの考えやその背景について、もう少し詳しく伺ってみました。

–今回の《RE SUIT》の様に作品に自由さを感じさせるというのは、竹之内さんの制作のテーマだったりする?

「う~ん、毎回結構やることは変わるのでいつもこういう感じというわけではなく。結構派手な作品もあったり、かっちりしたものを壊すようなものもあります。」

–一つのテーマが自分の中にあって、それを作品に投影して、伝えたいことを伝える、という一連の流れが他の作品にも共通している?

「そうですね、並べて自分の作品を見るとまとまりの無いように感じるけど…例えば布、車、紙など。でも自分の中では軸を持っていて、伝えたいことを伝えるためのアウトプットになっています。」

–2016年の藝祭に出展されたワゴン車を使用した作品「JOURNEY」のインタビュー内で、美術以外のこともやりたいとおっしゃっていましたが、今何か考えていることはありますか?

「やりたいことはいっぱいあって、どういうものにしたら自分が考えていることが一番伝わるのかをいつも考えていて、作品ごとにやっていることが様々でした。ワゴンも(共同制作者と)二人で色んなことをやりたいねと言っていました。今でもワゴンの展開は考えているけど、ストップしてしまっています。置き場所などの問題もあって難しいです。」

–今までに様々な賞(第31回読売広告大賞、JAGDA学生グランプリ2015、第62回朝日広告賞など)を受賞されていますが、それらの様に課題を与えられてそこから考えるのと、先程のお話にあった様に伝えたいことがあって、そのために考えるのとどちらが得意ですか?

「自分が好きなのはアイディアの部分で、アイディアから考えるのが好きです。ものを作るのが好きだけど、それよりも何か新しいアイディアとか、面白いことを考えるのが好きです。そのためにすごく考えます。ひたすら考えて、何個も何個も考えて…やれないこともいっぱいあるし、時間との戦いだったりもします。自分は広告が好きで、来年の4月から広告デザイナーの仕事に就職が決まっているんです。広告は伝えたいことがひとつバーンとあって、ストレートかつシンプルに、面白く伝えるみたいなアイディアがとても好きで。自分の作品でもそういった要素が共通しています。」

–色々な人と組んで制作されたり展示されたりしていますが、一人でやるのと誰かと一緒にやるのとでは全然違いますか?

「違いますね。単純に意見が食い違うこともあるしなかなか合わない。特に芸大生とだと、みんな結構我が強いので(笑)。ただデザイン科だと、課題はグループワークが多いです。自分だけの作品は自主制作のものが多かった。」

–自分だけで作りたいという欲求はある?

「あります、あります。」

–今まで色々な作品を作られてきた中でも一番好きなもの、思入れのある作品は?

「そうですね・・・(しばらく考える)難しいですね。選べないかも。」

–今まで、数で言うとどれくらいの作品を制作されてきましたか?

「中途半端に終わったものも沢山あるし、数えられないけど、自分の中で満足して「いいな」と思って作れたものは少ないかも。その時は満足しても、後からやっぱり違うと思うこともめちゃくちゃあります。人に見せる機会も多いので、そこで色々言われて、自分の中でいいなと思っていたことが伝わっていなかったり、もっとこうしたほうがいいんじゃないと言われることもあるし。」

–竹之内さんの生活の中心は制作?

「そう言いたいですね(笑)。多分そうです。常に考えている、と言いたいです(笑)。」

–じゃあ、趣味はありますか?

「難しいですねー。多分全部(制作に)繋がってきているし、大体作っているし、制作と趣味の境目はあんまりないかも知れません。」

–《JOUNEY》で使用したワゴン車《MEDIA WAGON CAMEL》で音楽と結びつけたワークショップをされていましたが、音楽は好きですか?

「好きです。ワゴンをやっている時はいろんな出会いがあって、学校の敷地内で作品のために車を改造していたらたまたま建築の人たち(建築科の学生)に声をかけられて、こういうイベントあるんだけど一緒にやらない?となり。じゃあ建築の人達と一緒にやるときに自分たちは何をやればいいんだろうってなって、そこでまた音楽の人たちと出会いがありました。『車と音楽を掛け合わせて何かやりたいんだけど』っていう感じで色んな人との出会いがあって楽しかったです。

普段聴く音楽は色々。いい意味でも悪い意味でも自分は飽き性なんで、一つのアーティストのファン、ということはあまりないんです。アーティストのライブに行くというよりは、フェスに行っていろんな人たちの歌を聴きたいという感じなんで、オールジャンルです。」

–影響を受けた人や作品などはありますか?

「影響を受けた人は本当にいっぱいいます。この人が好き、とかそういう感覚じゃなくて、『この人のこういう作品が好き』とうかんじが強い。一人の人が作っているその全てが好き、というわけじゃなくて、作品と人とは別に捉えているんですよね。」

–美術館には行きますか?

「結構行きます。デザインの展覧会とかには行くようにしています。グラフィックデザイナーの展覧会が中心ですね。ポスターの展示とか、そういうのが好きです。」

–周りにも制作をしている学生が沢山いる環境ですが、ライバル意識はある?

「そこまでないかも」

–昔からデザインが、その中でもグラフィックが好きということですが、グラフィックに本格的に進んだきっかけなどはありましたか?

「自然とそうなっていきました。学部の1年生ぐらいは色んなことを自由にやっていたんですけど、3年生ぐらいから本格的に取り組むようになりました。コンペも積極的に出すようになり、何作品も出しました。面白いのが、自分の中では『微妙だな』と思うのが賞を取ったり、イチ推しで『面白い!』と思っていたのが落ちたり、色々出品するなかでわかってきて。自分でも客観的に見たいという気持ちはあるんですが、それもなかなかうまくいってないなと思ったりしました。」

–自分の中で気合が入った作品が選ばれなかったらやっぱりショック?

「悔しいですね。一つ一つ思い入れがあるので。」

–グラフィックの作品だと、『ここが完成』というのは自分の中でしかわからないものだと思うのですが。

「グラフィックは、出来上がっても何日か置いてまた見るようにしています。次の日まで時間をおくだけでも変わって見えるので、そこは出来るだけ冷静に見るように意識しています。」

–誰かの意見を聞いたりしますか?

「聞かないですね。自分の中で突き詰めます。」

–作っていてどういう瞬間が楽しかったり、盛り上がりますか?

「やっぱり最終的にできた時ですね。今回の家具の作品だと、形になった時ですね。」

–自分が制作を始めてから今に至るまで、変化はありましたか?今まで話を聞いた印象ではあまりブレは無さそうですけれど。

「でも、ありますよ。出来上がって、違うなと思う時とか。家に(RE SUITシリーズの)椅子と机があるんですけど、これはダメだなと思って。あれは出さないです。形になってからじゃないとわからないことってありますね。単体で見たらよくても、他のものと並べてみてやっぱり違うな、と思ったり。」

–学部4年生の卒展ではどんな作品を制作されたのですか?

「今回とは全然違うもので、大きい壁を作ってスピーカーを30個ぐらい埋め込み、そこに映像を投影しながら音を出すというインスタレーションの作品を作りました。」

–一つのことにこだわりがあるというよりは、色々やりたい?

「そうですね」

–見に来られる方とお話しするのが楽しいということですが、《MEDIA WAGON CAMEL》の時みたいに、『見にくる人も巻き込んで一つの作品になる』のは今後もやってみたい?

「やってみたいです。本当は何も説明しないでも全てが伝われば、一番いいんですけど。それをもっとわからない人に伝えたりとか、その人の新鮮な意見を聞きたいとか、色々思います。単純に褒めてもらえると嬉しかったり、自分では思っていなかった事を全然違うような視点から言ってもらえたり。学部4年生の時の作品で、渋谷の映像を流してた時に、自分は若い世代としての視点で流していたんですけど、観に来ていたおじいさんがそれに共感してくれたりして、全然違う年代でも同じようにいいと思えるんだとか、自分では思いもよらないような意見が聞けて、すごく良かったと思いました。」

–そういう意見は作品作りに生かされていますか?

「そうですね、なるべく忘れないようにしたいです。」

■藝大を目指すまでのこと、藝大生になってからのこと

ご存知の方も多いと思いますが、藝大への入学は狭き門。竹之内さんがデザインを本格的に学ぼうと藝大を受験するまでに至ったきっかけや子どもの頃のエピソード、そして藝大入学後の学生生活のことなども伺いました。藝大を目指している方にとっては気付きがあるお話かもしれません。

–小さい頃は絵を描くのが好きだったということですが。

「図工の時間が好きでした。一番好きでした。絵だけじゃなく、粘土や工作など、全般的に好きでした」

–小さい頃から身近に服を作っている環境があって、それが自分の道につながっていますか?

「小さい頃からミシンを触っていて、自分で服を作ったりしてました。そう考えると人よりも布を触っていたのかなって。身近にあったので。《RE SUIT》の縫製も全部自分でやりました。」

–でも、ファッションじゃなくて色々できるデザインの方に進んだということですよね。

「そうですね」

–それを『仕事にできるかも』と思ったことや、藝大受験に至ったきっかけはありますか?

「高校は私立の進学校に通っていて、その流れのままだと受験して大学に行くんだろうなと思っっていました。けれど、自分の将来を見つめ直したときに、『好きなことやりたいな』と考えて、色々調べて、近くに美大の予備校があったのでそこに入りました。両親の反対はありませんでした。母親も美術系で油絵を描いたりしていて。なので、結構協力的で、応援してくれました。直接的な理由では無いかもしれないけど、絵を描くのが好きだから、試験で絵を描くことは嫌いじゃなく楽しめるかなとも思いました。藝大を目指すきっかけは、デザインがすごく好きで。例えばファッションにしても、服だけではなく、ランウェイの空間もデザインだし、とにかくいろんなデザインが気になって。それでデザインを学びたいなとなったんですけど、他の大学だとグラフィックデザイン科とかプロダクトデザイン科とか、入り口でもう分けられちゃうんです。受験するときに自分の中でまだ絞れてなくて、『入った後に選択肢があるよ』と藝大の先輩に言われたので、それで藝大に行こうと思いました。」

–作品をご両親に見せることは?

「しますね、展覧会にも来てくれるので。」

–学生時代の思い出はありますか?

「思い出ですか?思い出はー、(悩むそぶりを見せて)辛かったのは就活。めちゃくちゃ大変でした。広告業界を志望したので、作品をいっぱい作って、納得できないものもいっぱい作ったし、とにかく難しかったです。ポートフォリオをまとめて、実際に選考の場に作品を持っていってセッティングする、ということを受けた社数だけやりました。バンを借りて、手伝ってくれる人も呼んで。今は終わってホッとしています。4月からはすごく楽しみ。もう全部楽しみです。」

–大学院に進もうと思ったのは、もっとデザインについてご自身の中で深めたかったからですか?

「そうですね、学部の時はその時なりに精一杯やっていたんですけど、いざ卒業が見えてきた時に、まだまだだなと。ここでもうちょっと自由に楽しくやりたいなと思いまして。大学院の2年間もあっという間だったんですけど。可能であればまだまだやりたいことも沢山あるけど、でも来年(広告デザイナーのお仕事)もすごく楽しみです。」

–学生生活で楽しかったことはありますか?

「大学院に入ってから、学部の頃よりも自由にできることが多くて、課題が少ない分自主制作に力が入ったので、そこはすごくよかったかなと。あと、大学院に外の大学から来る人もいて、その出会いも楽しかったです。」

卒展の作品「RE SUIT」を含め、今までに発表されている竹之内さんの作品を見ると、一人のアーティストが作ったことに気付く人は少ないかもしれません。そのくらい表現の幅が広く、ご本人も色々なことに興味を持ち、何よりも竹之内さんが「やってみたい」意欲に溢れている人だということが今回のお話から感じられました。来年4月からは広告デザイナーとしての作品を、どこかで見かける機会があるかも知れません。

インタビューの中でもあるように、卒展ではできるだけ見に来られた方と直接お話ししたいとのことだったので、ぜひ竹之内さんの作品を見て、お話してみてください。写真にある作品はまだまだ一部とのことなので、当日どんな展示になるのかとても楽しみです。

執筆:鈴木清子(アート・コミュニケータ「とびラー」)