2024.01.19

まだ暖かな陽気の11月末、東京藝術大学(以下「藝大」)上野キャンパスの総合工房棟、地下1階。

研究室で「こんにちは」と笑顔で私たちを迎えてくれた胡詩琳さん。スリッパに履き替え足を踏み入れると、そこには障子戸の備わった和風の一室が。胡さんはここで修了制作に励んでいました。大学ということを忘れてしまうような空間で、胡さんにお話をうかがいました。

和風の研究室。以前は畳敷きだったとか。

―ご出身と、来日・入学までの経緯を教えてください―

中国湖南省から来ました。中国江西省の景德鎮陶瓷大学で4年間、陶芸の研究をしていました。景徳鎮市は古くから陶磁器の生産地として有名で、たくさんの陶磁器工房があり、焼くときに失敗したりして割れた陶磁器が多くありました。

卒業後、そうしたものを金継ぎする機会があり、その時初めて漆に触れました。それから漆や修復に興味を持つようになり、漆についてもっと勉強したいという気持ちと、修復についても学びたくて日本に来ました。

―中国の大学を卒業後、すぐに来日されたのですか―

大学を卒業後、中国の博物館に3年間勤務した後、4年前に日本に来ました。来日1年目は日本語学校で学び、2年目は漆の専門会社で働きながら、漆に関する技法を勉強しました。中国の大学で漆専門の勉強をしたわけではなかったので、修復を学ぶ前に、漆に関することを知らないといけないと思い、1年間学びました。そして、来日3年目に藝大の修士課程を受験・入学しました。

―修了制作について教えてください―

藝大美術館所蔵作品《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》(りんかぶどうりすらでんたく)の天板部分の復元模造です。これは李朝時代晩期の制作と思われる卓で「ソバン(小盤)」と言い、李朝時代の特徴的な家具です。日本語では「お膳」ですね。食べ物や食器を載せて台所から食事をする所まで運ぶものです。当時のソバンは漆塗りだけのものが多く、このように螺鈿文様が施された作例は少ないです。

修了制作作品《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》復元模造

―なぜ、この作品を選ばれたのですか―

私は螺鈿の作品が大好きなのです。藝大入試の作品も螺鈿の作品を制作しました。だから、今回も是非、螺鈿に関する作品を修復したり復元したいという希望を担当教授の北野珠子先生と直接、修復を指導いただいている松本達弥先生に伝え、先生と何点かの作品を見学・検討して、この作品に決め、修復から始めました。

―修復と復元模造の両方をされたのですね。では、まず修復について教えてください―

1年目に原作(収蔵作品)の修復をしました。あわせて制作背景、材料や道具について調べたり科学調査をしたりして、資料を読んだうえで素材や制作方法について推測するところから始めました。

最初に螺鈿の剥落箇所の補修をおこなったのですが、観察したところ、貝の表面から木地に墨で下書き(以下「置目」)したと思われる黒い線が透けて見えたので、おそらく貝は直接、木地に貼られたと考えました。こうした作品は、劣化すると表面素材の剥離・剥落が激しいのです。こういった作品をどのように修復するのかに興味がありましたので、実際に修復作業をしてみて、とても勉強になりました。

(左)《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》修復前、(右)《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》修復後

さまざまな調査後、螺鈿の剥落箇所の補修をおこなった。

―その後、復元模造の制作に着手したのですね―

はい。2年目に復元作業を始めました。

―《輪花葡萄栗鼡螺鈿卓》の復元模造について教えてください―

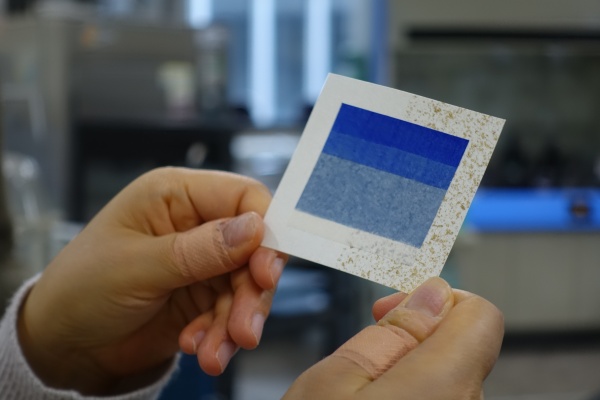

この工程見本を見ながら工程順にみていきましょう。

たくさんの工程が工程見本に整理されている。作品同様、とても美しい仕上がり。

まず、木地ですが、栗を選びました。原作の表面には漆が塗られていて木地を見ることはできませんが、裏面には木目が確認できます。目視では欅のように見えますが、欅は原作よりも重いことと、資料から、栗は李朝時代によく使われていた木材のひとつであり、原作に近いことから選びました。栗はとても軽いです。

<膠固め><貝貼付>

次に、原作はどうやって木地に貝を接着したのかを考えました。日本なら、ほぼ、漆を使います。でも、原作の螺鈿部分から、置目の黒い線が透けて見えるため、螺鈿を貼る際に使用された接着剤は漆ではないと判断しました。そこで、透明な接着剤だったら膠ではないかと考え、木地に薄く塗って、貝を貼付しました。

<炭+糊地付>

貼付した貝と木地との間のわずかな段差を埋めるためと、より螺鈿の輝きを引き立たせるための、黒色の下地の素材を考えました。原作の剥離していた漆塗膜と木地の間をルーペで拡大して見ると、黒い粒状のものが確認できます。制作年代および文献資料と合わせて考え、先生と検討した結果、炭粉ではないかということになりました。

「これで覗いて見てください。黒い粒が炭粉です」と言って、ルーペを貸してくださった胡さん。

とびラー 「粒?粒?どれですか?」

胡さん 「このへん、見えますかね?近づいて大丈夫。

螺鈿が剥落して露出している木地の上です。」

とびラー 「エッ?木地の上?どれですか?」

なかなか見つけられないでいるとびラーに、胡さんは粘り強く教えてくださいました。胡さんは、きっと、こんな風にして先生や周りの方、研究対象と丁寧に向き合っていらしたのだろうと感じる一幕でした。

目を凝らして、ようやく、ポツッ、ポツッと微かな黒い粒を見ることができました。こんな小さな粒を手がかりにして素材を探るとは、一同驚きでした。

次に、炭粉に何を混ぜて塗付したのかを考えました。そこで、原作から剥落した塗膜片、漆と下地が付いた塗膜片の2つを使って実験をしました。この2片を湯の中に浸したところ、下地の部分が溶けてしまったことから、炭粉に混ぜたものは水溶性ではないかと推測しました。そして、韓国でよく使われた下地の材料の4種類「漆、膠、糊、柿渋」と炭粉をそれぞれ混ぜて、操作のしやすさや乾いた時の状態を観察した結果、一番作業性が良いと感じた糊を選びました。炭粉は、番数の異なる4種類のメッシュでふるい、その中から原作の細かさに一番近いものを採用して糊と混ぜ、下地として塗付しました。

―実験の繰り返しなのですね。工程としては、全部で何工程あるのですか―

最終的に展示用として整理したのは、13工程です。先生と検討を重ね、実験を繰り返したので、実際にはもっとたくさんのデータと工程がありました。

この後、<拭き取り>、<空研ぎ>、薄い生漆での<下地固め>、<透漆塗り>、<剥ぎ起こし>、<空研ぎ>、<毛彫り>、再び生漆での<固め>、<透漆塗り>、<剥ぎ起こし>をして完成です。

私たちが聞いて気の遠くなるような工程の数々について、笑顔でお話ししてくださった胡さん。その楽しそうな笑顔は、「苦労」を全く感じさせないものでした。

<剥ぎ起こし>とは貝の上に塗った漆を竹べらなどの刃の無い道具で削り取る作業。透漆を塗り、乾燥後の2日以内におこなわないと、漆塗膜が硬くなってしまい、作業しづらくなる。

―こうした工程見本作成は、胡さんのアイディアですか―

はい。これは必須のものではなく、私自身が面白いなと思って作りました。

―わかりやすいですし、とてもきれいです。貝の切り方についてもまとめられていますね―

原作から剥落した貝の厚さと同じ位の0.2mm厚の中厚貝で原作の虹色の光沢に一番近いものとして、韓国のアワビを採用し取り寄せました。カッターで切るには厚すぎて、糸鋸で切るには薄すぎる、微妙な厚さです。そこで今回は、中厚貝2枚を糊で貼り重ね、糸鋸で形を切った後、水の中に浸して1枚ずつに分けました。李朝時代晩期の作品は量産された可能性が高いので、1枚ずつ切るのではなく、効率的な作り方をしたと考えたからです。また、重ねることで強度が増して切断に耐えることができます。当時は、もっと何枚か重ねて切っていたのかもしれません。これが正しいとは言えないけれど、当時はどうしただろうと思いを巡らせ、当時の考え方、作り方に近づくような方法で再現しました。

―とてもたくさんの工程があることがわかりました。苦労された点は何でしょうか―

工程の大変さ以外で一番困ったことは、原作に使われた黒く見える漆の種類が黒呂色漆なのか、(茶色っぽい)透漆なのか、その種類がわからなかったことです。科学調査(蛍光X線分析および低加速電圧高分解能走査電子顕微鏡FE-SEM分析)をしましたが、結果が出ませんでした。縁の朱色のところは、科学調査によって水銀朱であることがすぐわかったのですが、黒の部分は漆自身の黒さなのか、あるいは炭粉下地部分から透けて見える黒さなのかは判断しづらく、使用された漆が黒呂色漆であるか透漆であるか、現段階でははっきりとしません。でも、工程から考えると、貝の上に漆を塗った後、貝の表面の漆を削って<剥ぎ起こし>をする必要があります。もし、黒呂色漆だった場合、塗ると真っ黒になって貝の位置がわからなくなってしまいますが、透漆だった場合は茶色いので、貝の位置がはっきりわかります。こうした工程から、透漆の可能性が高いと考えています。

(参考:漆を塗ってから螺鈿を漆塗膜から出す必要がある。螺鈿を出す方法について、よく使われる技法は「研ぎ出し」あるいは「剥ぎ起こし」の2種類がある。原作の漆塗膜表面には艶があることから、当時使用された方法は「研ぎ出し」でなく、「剥ぎ起こし」の可能性が高いと考えた。螺鈿表面の塗膜のみ剥ぎ起こすため、まず螺鈿の位置をはっきり見えるようにすることは非常に重要であり、透漆は透明な茶色の漆なので、黒呂色漆より工程に適すると考え、今回は透漆を使用した。)

―楽しかった点や、良かった点は何でしょうか―

文化財の保存と修復に関する考え方が変わりました。当初、復元模造はただ展示するためだけのものだと思っていましたが、実際に修復をしながら復元模造の制作をしてみると、原作に対する理解が深まり、そのうえで、どうやって修復・保存するかを考えるようになりました。

使っている道具。竹べらはカスタマイズしたもの。

卒展では、復元した作品と、工程を整理したパネルと貝の切り方実験のパネルの計3点を展示する予定です。

復元模造作品とともに展示するパネル。「伝えたい」という胡さんの思いが感じられる。

―今後の展望をおきかせください―

博士課程への進学を志望しています。博士課程で、もっともっと螺鈿に関する作品に触れて、中国・日本・韓国の3か国の螺鈿作品の関連性について調査をしたいと思っています。

修復については、原作のような作品は塗膜の剥離・剥落が激しいので、それに対して何か良い修復方法を見つけたいです。今回は芯張り*という方法により、膠の含浸*をして、塗膜の剥離をほぼ押さえましたが、塗膜から木地が露出している際の部分については、どうやって剥離を止めるか、それには何の材料が良いかと考えていて、まだわからないです。

*芯張り:剥離した螺鈿部分の圧着作業は芯張りという方法で施す。(膠や希釈した麦漆を含浸し、アクリル板と塩ビ板を螺鈿の上に置き、竹の弾力を利用し圧着する方法である。)

*含浸:中に浸み込ませて隙間・空間を無くすこと。

―修復の技術は完成されたものではないのですね。まだ課題がありそうですね―

そうですね。修復の場合、どのくらいまで手を加え、どこで止めるかが一番難しい問題だと思います。私は、できるだけ手を加えない方が良いと思っているため、今回、螺鈿の剥落箇所は補填せず、剥離や剥落を止めるため、際処理用の錆を作って可能な限り目立たないように補強作業をしました。特に、赤外線撮影により、木地に墨書きされた置目の様子や、置目をするための目印となる‘十字線’が確認できました。こうした線は貴重な資料の一部分ですので、貝を補填したり、漆の含浸をして線が見えなくなるようなことはしませんでした。

―将来、修復あるいは復元模造でたずさわってみたい作品はありますか―

今は特に決まっていませんが、今後も螺鈿作品の修復・復元について、もっと経験を積みたいです。将来的には文化財の保存・修復に関する仕事をしたいです。大変なこともありますが、自分が好きなことだから、辛いことも我慢できます。そして、作品が完成した時は、とても嬉しいです。

―インタビューを終えて―

復元模造は、ただ原作と同じものが作られているのではなく、原作についての調査・研究結果をもとに、制作当時となるべく近い素材・道具・方法で制作されていることを胡詩琳さんのお話から知ることができました。素材一つ一つを確固たる理由のもとに選定し、自身の手で再現する。たゆまぬ探究心と確かな技術で表現された作品には、私たちを当時にタイムスリップさせてしまう、そんな力が宿っていると感じました。

取材:長瀬あやり、猪狩麻里子、石井真理子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:石井真理子

執筆協力:長瀬あやり、猪狩麻里子

無知な質問にも終始しなやかにアルカイック・スマイルで応えてくれた若いその人は真摯で明るく、そしてたくましく、何より愛らしく。心が洗われました、深謝。(長瀬あやり)

修復ってただ直すだけじゃない。奥深い作業、その難しさを知りました。好きを突き詰めている人の笑顔にこちらまで笑顔になる良い時間でした。(猪狩麻里子)

胡さんの穏やかな笑顔の中に、文化財を後世に伝えたい、という芯の強さを感じました。螺鈿のようなキラキラした輝きに魅了されました。(石井真理子)

2024.01.18

11月16日、私たちは初めての藝大生インタビューに緊張しつつ、暖かい日差しが降り注ぐ中庭を通り、東京藝術大学上野校地美術学部を訪れました。現れた坂田さんはその緊張を解くようにとても柔らかな雰囲気で気さくにお話をしてくださり、インタビューが和やかにスタートしました。

ー アートの世界に進もうと思ったきっかけはなんですか?

親が音楽を日常的にかけていたり、美術館に連れていってくれたり、「絵の具を持って公園に絵を描きにいく?」と外に連れ出してくれるような、身近に芸術がある家庭で育ちました。美術は小さい頃から当たり前にあった楽しいことの一つで、中高生になると、モノをつくることが最大の楽しみになり、自分はどこにいたら楽しく生きられるかなと探してきた先に、藝大がありました。

また、例えば銀座のショーウィンドウを見ている人たちが楽しんでいるのを見て、誰かに感動や喜びを与えられる人が羨ましいと思ったことがありました。そうした機会を重ねて、自分だったら、人を楽しませるためにいったい何ができるんだろう、自分が楽しいことのその先で一緒に喜んだり楽しんだりしてくれる人がいたら素敵だな、と思いました。今は個人で作品を作っていますが、みんなで何か大きなものをつくることにも興味があります。それぞれができることを持ち寄って、掛け算で何か新しいことができたら楽しそうです。

ー 卒業制作の作品に至るまでの経緯を教えてください。

卒業制作は、自分がやってきたことの点と線が繋がった集大成です。これまでの作品遍歴をお話しすると……。まず「縫う」ことのきっかけになったのが、2年生の時の、実在する特定の人のためにデザインをする、という課題の『ペルソナ』でした。私は祖母を取り上げたのですが、祖母を調べたり話を聞いて思ったのは、人はとても複雑だということです。そこで、綺麗な直線ではない線によって、いろいろなことがあった祖母の人生の輪郭を表現したいと考えました。足踏みミシンで線を縫ってみると、自分の思い通りに線をコントロールできませんでした。でもそれが面白いと思いました。ちょっと揺れがあったり、凸凹があったりして、線に息遣いを感じて、まるでおしゃべりしているよう。ミシンで線を縫うと、何かをちょっとずつ吐き出していくような感覚も面白く、縫った糸が手触りとして残っていくことにも惹かれました。

<卒業制作の最初のきっかけになった作品 >

-等高線のようにも見えますね。布の下に線が透けて見えたり、線が曲がったところに何かあったんだな、悩みながら進んでいったのかなと、色々なことを想像させてくれますね。

<卒業制作のきっかけになった二つ目の作品 >

こちらは、作品に詩を添えて、創作の新たな表現として展開する『詩を注ぐ』という三年時課題で作ったものです。今度は、透明なオーガンジーの布に、エスキース(下絵)もなく思うがままに縫い進めていきました。制作過程で、担当教授より「線だけでなく、線の密度を上げて面になるところも作ってみては」というアドバイスがあり、1ヶ月ぐらいずっと無心でぐるぐると縫って、このような作品に仕上がりました。

私は色を大事にしていて、自分の表現の武器だと思っているのですが、この作品でも色の選択にこだわり、色鉛筆で色を重ねるように糸を縫い、表(上糸)と裏(下糸)の色を変えて混色するという表現も発見しました。

ー そのような経緯から、こちらの卒業制作の作品に繋がっていくのですね。

そうですね。オーガンジーをミシンで縫うと、ボコボコと立体になるのですが、作品を遠くから見ると平面にしか見えません。そのことが少し寂しいなと感じ、卒業制作では模様を立体にすることに挑戦しようと考えました。オーガンジーの布の真ん中に穴を開けて固定し、格子状の布目に対して斜めに放射状に縫っていくと、布目が伸びて波打つ形状になりました。

作品をさわってみてもいいですよ。

〈制作中の卒業制作の作品〉

-根底にはいつも手触りがあるんですね。硬めの和紙のような、不思議な触ったことのない感触です。生きているみたいです。

そう感じてもらえて嬉しいです。

ー無機質でなく有機質、自然に近い感じがします。見た目の柔らかさと実際に触った時のしっかりしている感覚のギャップが面白いです。緻密で、もはやミシンの線がコントロールできてますね。こちらの作品名は決めていますか?

意図的ではないのですが、植物っぽいところがあるので「脈」のようなタイトルにしようかなと思っています。

ー 奥に飾ってある作品も卒業制作の作品ですか?

はい。こちらは、有機的で絵に近い感じの作品です。流木の木目や根っこの曲線のような流れのあるものをイメージし、菱形を歪ませることで凹凸を生み出しました。納得できないと途中で2時間かけて糸を外して、もう一度縫い直すこともありました。表に鈍い色、裏に少し鮮やかな色を使うことで、表裏の印象を変えています。特に緑の混色が好きで、表に暗い紺色、裏に鮮やかな緑色を使うことでペタッとしない奥行きを出しました。立体的に模様を楽しめるような作品にしたいです。

どちらの卒業制作作品も最後の追い込み中で、最近はずっと家に篭って、ご飯を食べるより制作に夢中になっているので、今日は久しぶりに大学に来ました。

ー ちなみに自然の中は好きですか?

好きですよ。自然の中が落ち着いて好きなので、新宿のような人混みの激しい街に行くと反動で山に登りたくなります。今回の作品も、森の中で大きな木を見上げたり、木漏れ日の中を歩いたり、枝の下をくぐったりするように、ぐるぐると360°回りながら鑑賞してほしいと思っています。布に光を当てて、壁や床に線(縫い目)の影が落ちるように展示しようと考えています。楽しみにしていてください。

〈 見る角度によって全く違う表情をみせてくれる 〉

ー 卒業制作展に向けて、意気込みをどうぞ。

卒業制作では、これまで取り組んできたことの答えを出したいですね。見る方にも楽しんでもらえたらうれしいです。ここで着地せず、この表現技術を服とかさらに別の形におこすなど、次の展開につなげていきたいですね。

ー 卒業後の予定は決めていますか?

大学院に行く予定です。もっと大きな作品をつくったり、他の人との掛け算による作品を手掛けられたらと思っています。あくまでも今回の卒業制作はその過程。自分がやりたいことを気持ちよく出し切れたらいいなと思っています。

今回インタビューさせていただき、卒業制作展がとても楽しみになりました。今日は本当にありがとうございました。

インタビューを終えて

印象に残ったのは「自分のためというよりは、誰かのために楽しんでもらえるような作品をつくりたい。」という言葉でした。小さな頃から芸術に囲まれて育ち、自然の中や手触りのあるものが好きだという坂田さんが紡いていく線は、どこまでもしなやかで、選び抜かれた色合いが織りなす優しさとその線に費やした時が重なって生み出す強さがありました。時にコントロールできない線をも楽しみながら、変わらない芸術に対する想いを胸に、これからも作品を見てくれる誰かのためにその線を生み出し続けて欲しいです。

_______________________________________________________________________

取材:梅川久惠・後藤麻木・井戸智子(アート・コミュニケータ「とびラー」)

執筆:井戸智子

執筆協力:梅川久惠・後藤麻木

初 めての藝大生インタビューで、少し緊張もありましたが、出迎えてくださった坂田さんは私たちが理解しやすいように準備してくださっていました。お話を聞くうちに学生と言うより、一人の作家の作品や創作への想いにどんどん引き込まれました。

めての藝大生インタビューで、少し緊張もありましたが、出迎えてくださった坂田さんは私たちが理解しやすいように準備してくださっていました。お話を聞くうちに学生と言うより、一人の作家の作品や創作への想いにどんどん引き込まれました。

(梅川久惠)

作品のことを語り出すと止まらない坂田さん。「ミシンの縫い目が おしゃべりしているよう」と表現されていましたが、縫い目を目で たどっていると、本当に坂田さんの楽しいおしゃべりが聞こえてきそうです。これからどんな作品が紡がれるのか楽しみです。

作品のことを語り出すと止まらない坂田さん。「ミシンの縫い目が おしゃべりしているよう」と表現されていましたが、縫い目を目で たどっていると、本当に坂田さんの楽しいおしゃべりが聞こえてきそうです。これからどんな作品が紡がれるのか楽しみです。

(後藤麻木)

まっすぐな人柄と柔らかな笑顔で自然と場を和ませてくれる坂田さんの雰囲気がそのまま現れているような作品でした。これからもずっと紡いでいくであろう坂田さんの線がどこまでも伸びやかに広がっていくよう願っています。

まっすぐな人柄と柔らかな笑顔で自然と場を和ませてくれる坂田さんの雰囲気がそのまま現れているような作品でした。これからもずっと紡いでいくであろう坂田さんの線がどこまでも伸びやかに広がっていくよう願っています。

(井戸智子)

2023.01.27

上野キャンパスと取手キャンパスを忙しく行き来しながら卒業制作に打ち込んでいる亀岡さんにお会いできたのは、暮も押し詰まる12月28日。上野アメ横商店街の賑わいをよそに、学生もまばらで静かな上野キャンパスでした。東京藝術大学の正門で出迎えてくれた亀岡さんは、はにかむような笑顔が印象的で、物腰が柔らかな青年でした。

通された工芸科の鋳金(ちゅうきん)研究室のガラス越しに広がる鋳造実習室。初めて目にする土間の様子に私たちはまず驚きました。天井が高く、「真土(まね)」と呼ぶ砂を敷き詰めた伝統の土間に、いくつもの大きな窯や炉が設置されています。年の暮で学生がいなかったので、とても大きな空間に思えましたが、普段ここで学生は所狭しと作品を制作しているのでしょう。

―普段はどんな格好で作業をしているんですか?

汚れるのでつなぎ服を着て、安全靴(※1)を履き、石膏と土で汚れるので帽子をかぶって作業しています。

※1…金属などが足に落ちても怪我をしないよう、つま先の部分に芯が入っている靴。

―亀岡さんはどうして鋳金を選んだのですか?

子どものころ印籠(※2)や煙草入れ、根付(※3)が好きでした。それで漆や彫金に興味があって藝大へ入学しましたが、1年生の時に様々な技法を経験して、悩んだ末鋳金に決めました。とにかく立体をつくることが好きなので、鋳金が好きというより立体を作れることに喜びがあります。だから鋳金のたくさんの工程の中でも、一番ワクワクするのは、原型を作り、金属に置き換わった物をタガネなどを使って仕上げをしている時です。卒業制作をしながらも、たくさんのことを学びました。

※2…印籠(いんろう)。薬などを携帯するための小さな容器のこと。

※3…根付(ねつけ)。武士や町人たちが、巾着や煙草入れ、印籠などを帯に吊るす時につけた滑り止めのための留め具。

さっそく卒業制作の作品を見せていただきました。

亀岡さんの作品はコウモリをモチーフにした上部の鋳金と、下部のガラス細工が組み合わさった立体作品です。鋳金の素材は刀装具に用いられる合金の質感と色合いに魅力を感じ、何度も試作を繰り返し辿り着いたテクスチャーだそうです。下部のガラスは、ディティールにこだわった細工で、またそれを覆うのはガラスで表現された鍾乳石です。

そっと私たちの手にコウモリの立体作品をのせてくださいました。

「触ってもいいんですか?ありがとうございます。」

「両手の手のひらにおさまる大きさですね。目で見た印象より、ずっしりと重さを感じます。」

「よくみると、コウモリの胸の部分がふわふわしてるよ。」

「ほんとだー。とても繊細で緻密。妖しく黒い光沢感のある金属、これはどんな金属なんだろう。翼もすっごい薄い。」

「コウモリの瞳が真っ直ぐこちらを見つめているみたい。」

―コウモリの素材は何ですか?

四分一(しぶいち)」という金属で、昔は刀の刀装具に使われていた合金です。 その名の通り四分の一、銀が入っています。これを硫酸銅+緑青+水を混ぜた煮色液(にいろえき)で煮るとこんな感じに金属そのものの地色が出るんです。

―上部のコウモリは鋳金素材ですが、下部はガラス素材ですか?

はい。ちょうどコウモリの鋳金部分がガラス瓶の栓になっていて取りはずせます。工芸品なので「使うもの」にこだわっています。

―ガラス瓶の外側の、この凸凹したところは?

コウモリがいる鍾乳洞をイメージしています。ガラス工芸家であるエミール・ガレやドーム兄弟の作品と同じ、エナメル彩という技法です。鋳金専攻ですが、ガラスの部分も自分で制作しています。ガラス本体よりも低温で溶ける色ガラスの粉を塗りつけて何回も焼くとこうなります。現時点で3回焼きましたがもっと焼くつもりです。赤色の定着に苦労しています。一般には550℃~590℃ぐらいで色が定着するのですが、赤を出そうとするとガラスが溶けるので、温度との兼ね合いが難しいです。

―卒業制作は完成に近づいているようですね。

作品完成まであと少しですね。ガラス瓶の下方に鍾乳石に見立てたものを付けます。水滴が落ちると、下からも伸びる鍾乳石を表現してみようと思っています。

彫金は純銅と純銀で作りますが、鋳金は金属を流さないといけないので他の金属も混ぜたり、ブロンズ(銅合金)と純銀で作る場合などがあります。ブロンズは銅に亜鉛や錫(すず)が 入っているので流れやすいんです。上野公園にある《西郷隆盛像》も、西洋美術館にある《考える人》もブロンズ像です。でも僕は色をきれいに出すためにブロンズを混ぜたくなかったんです。もともとガラス瓶の下には鍾乳石を付けるつもりはなかったのですが、ブロンズを混ぜずに制作したら、穴が空いちゃったので、ふさぐために思いつきました。

―苦労した点はどんなところですか?

鋳金でありながら彫金などで使用される色合いを目指したため、金属の配合があまり向いていなかったのか「す」が入ったり大きな穴が開いてしまったところです。コウモリの顔の表面の細かい「す」などはタガネという道具で細かく叩いて整え、この形にしました。叩き過ぎると金属疲労をおこして割れるので、塩梅が難しかったです。

それと、羽と体の格パーツのつなぐところもです。ロウ付けしてみたり、ロウ付けで金属本体が溶けてしまう所はハンダや漆で止めてみたり、試行錯誤を繰り返しました。

ガラス部分のエナメル彩の焼き付けにも苦労しました。思う色が出るまで温度やエナメル顔料の配合や塗り方を何度も工夫してやり直しています。

これ、最初に作ったコウモリの失敗作なんですけど、1回目での失敗が、再度作成した際に生きました。コウモリの胸部の毛の表現方法を発見しました。翼もたくさんテストピースを作って、自分の出したい色を探るために、実験を繰り返しました。

―コウモリの形状はどうやって探ったのですか?

去年、いわゆる観光鍾乳洞ではない鍾乳洞に 3ヶ所くらい行って野生のコウモリを見てきました。1人じゃ危険なのでガイドさんとつなぎ服を着て穴を這ってきました。

精密鋳造室・鋳造実習室を案内してもらう

卒業制作作品を見せていただいたのち、普段学生達が作業している場所を案内してもらいました。一つは亀岡さんのように精密な作品を制作するための機械が並ぶ精密鋳造室、

もう一つはインタビュー冒頭で私たちが驚いた鋳造実習室(土間)。ここでは一面に敷き詰めている真土(まね)と呼ばれる砂に型を埋めて、その型の中に金属を流します。

この砂場はヒトが入るくらいの深さがあるのだとか。一角には古来の送風装置である鞴(ふいご)が祀られています。毎年11月に鞴祭(ふいごさい)があり、学生が祝詞をあげて安全を祈願するそうです。亀岡さんが3年生の時に神主の役を務めたとのこと。張られている4つのしめ縄はすべて鞴祭の時に、学生たちが作ったそうです。

―皆で共同作業すると、チームワークも生まれてきそうですね。

そうですね。鞴祭は鍛金、彫金、鋳金合同で行いますが、鋳金はみんなでレンガを積んだ窯を作ってピザを焼くんです。鍛金はマグロの頭を焼いたり、彫金は豚の丸焼きを作ったり。でもコロナ禍でずっとできなくて・・僕は1年生の時にピザを食べたことはあるけど、窯の作り方とか知らないんですよ。

今年こそはこうした伝統が復活しますようにと祈りながら、若々しい学生生活にも思いを馳せました。

土間から今度は金属の色サンプルが置かれている部屋に案内されました。私たちは100以上ある色サンプルの中から亀岡さんが今回の作品に使った「四分一」を探し出しました。

―あった!!うーん、でもこの色から亀岡さんのコウモリの色を想像できないです。

そうですね。同じ「四分一」でも配合の割合を少し変えた「黒(くろ)四分一」「白(しろ)四分 一」「上(じょう)四分一」など様々あります。コウモリは上四分一といって銀の配合を多めにして白っぽくしてあり、羽は黒四分一、目の部分は赤銅で色を出しています。 配合は自分で買ってきた銅板を切って、銀を加えて炉で溶かすんですが、サンプルどおりに色が出ないことが多いですね。

亀岡さんの作品の魅力

幼い頃に、どんな物に関心があったか、ということについて亀岡さんに尋ねてみると、印籠の根付に格好よさと魅力を感じていたと言います。根付とは、江戸時代に印籠などに使われた留め具で、その機能性とともに細かな彫刻が施されるなど装飾性が重視され、多彩なデザインで収集の対象にもなったアイテムです。そんな日本古来に発明された道具に魅力を感じていた幼少期こそが、亀岡さんの関心の原点であったと私たちは感じました。しかしながら、実際これまでに制作してきた作品をみると、どれも洋的な印象を受ける作品たちばかりです。またそれらはインテリアとしての単なる装飾的なモノではなく、機能をも兼ね備えていた「瓶」が 殆どです。亀岡さんは子供の頃より、根付けだけではなく西洋のアンティークをはじめ、他の国の古い美術工芸品にも興味があったと言います。幼い頃は海外の美術館に連れて行ってもらうこともあり、子供ながらにものすごく感動したそうです。そうした亀岡さんに刷り込まれた物がミックスして作品に反映されているのかもしれません。

作品を制作する上では、使える道具であること、また動物をモチーフにし、色々な国や時代を越えた物語を作品の中に込めることを考えているそうです。今回の卒業制作であるコウモリをはじめ、ハゲワシ、イボ猪など嫌われがちな動物たちをモチーフにしているのも亀岡さんの作品のユニークなところです。そして、いざ作ってみると不思議と和的であり洋的な作品になってしまうとのことでした。そんな和と洋が入り混じるエキゾチックな雰囲気こそが、亀岡さんの作品の魅力ではないでしょうか。

冒頭で触れた卒業制作はガラス細工の施された物の上に、合金で作られたコウモリがのっている作品でした。それにもかかわらず、私たちは不思議と重量感を感じませんでした。 むしろ、とても軽やかで、どこかに飛んでいってしまうかのような浮遊感からか、夢心地にもなりました。このコウモリの表現を支えているのは、極限まで薄くした翼です。翼もまた、手で丁寧に制作し、指の指紋すらも翼の表現へと変化し、昇華させています。大量生産品とは異なる、手だからこそできる歪みや温かみ、そして一点物にしかできない工芸分野の味わいをひしひしと感じました。

最後に

どんな質問にも1つ1つ丁寧に答えてくださった姿に亀岡さんの誠実なお人柄がにじみ出ていました。作品はまだ完成ではなく、今は卒業制作展に向けて取手キャンパスで石を削って台座を制作中です。ガラス瓶に赤と金が色付けされると、どんな雰囲気を醸し出すのか、東京藝術大学卒業・修了作品展が楽しみです。展示場所は東京都美術館地下2階ギャラリーCです。

ぜひ、いらしてください。

取材・執筆 堀内裕子 長尾純子 千葉裕輔

【インタビュー編集後記】

堀内裕子

堀内裕子

直接作家さんに話を伺うのが初めて、鋳金という工芸もドキドキしながら始まったインタビュー。炉や窯が置かれた土間などダイナミックな作業場で作品完成までの試行錯誤や探求心を知れて好奇心が途切れませんでした。気心しれた同期3人で聞けたのも楽しい思い出です。

長尾純子

長尾純子

亀岡さんのきれいな指先から生まれる、緻密で美しくミステリアスな作品に魅了されました。本物の蜂を使った消失模型鋳造の作品を見せていただいた時の、少年のような目の輝きが素敵でした。亀岡さんの今後のご活躍が楽しみです。

千葉裕輔

千葉裕輔

鋳金、んん、なんて読むんだ?漢字が読めん。よく知っている身近なあの像も鋳金の作品だとか・・・。とっても丁寧にやさしく教えていただきありがとうございます。また一つ世界の秘密を発見してしまった気分です。今後の活躍が楽しみです!

2023.01.26

やわらかな陽射しが降りそそぐ12月16日。東京藝術大学上野校地絵画棟のアトリエ。卒展の締め切りを1週間後に控えたお忙しい中、私たちとびラー3名をやさしく迎え入れてくれた木村遥香さん。床には描きかけのカラフルな岩絵具、棚には膠(にかわ)や念紙など日本画ならではの画材、壁には背丈より大きな作品が立てかけられ、完成を待ちわびているかのようでした。

――日本画を始めたきっかけは?

「高校は普通科で、絵を描くのが好きかなっていうくらいでした。美術の先生が日本画出身の方だったんです。それと小さい頃通っていた絵画教室の先生も日本画の先生だったので、なんとなく親しみがあったんですね。それで中学か高校の時に美術館で平山郁夫のシルクロードの絵を観たとき、じわっときて、なんかいいなあと思ったのがきっかけでした。」

「でも、やっていく中でそれは初期衝動で、いま描きたいものはそういう系統ではないんですけど、画材自体が好きなので日本画をやっていきたいかなと思ってます。」

――それまでに日本画は描いたことがあったんですか?

「中学の頃、美術部で一度だけ先生にすすめられて葉書サイズくらいのものを描いたことがあるくらいで、描いたって言えるかなってくらいです(笑)本格的に始めたのは大学に入ってからですね。」

――藝大をめざしたのはなぜですか?

「入試内容がある程度レベルが高かったので、それをクリアできるくらいの基礎力を身につけてから大学に入って勉強したいと思ったので、藝大を受けてみようと思いました。」

――卒業制作のテーマは何ですか?

「想いを伝えるということが常にあります。その想いは特定の誰というわけではないんですが、誰かに宛てた手紙みたいな気持ち、伝える時に伝わらなくてもどかしく苦しい想い、結局強欲的に走ってしまったりするような想いではないでしょうか。この絵だと燃やしてしまっているシーンなのですが。実際にはものを燃やしたりはしないんですけれど、そういうことでしか伝わらないものがあると思うんです。そういう想いは仕方がないのかとかねがね思っていたので、絵にしました。」

――描かれている人物は自分自身ですか?

「人物は自己を投影しています。背景は湖、海ですね。対岸には島があって、そちらに想いを届けたいというか、手前には炎があります。炎と水という相反する世界ですね。色も全然違います。」

「緑の葉のように見えるのは、木蓮をイメージしています。形は少し違って、上を向いているところしか一致していないんですけど。花言葉とか木蓮そのものに意味はないんですが、炎っぽく見える形が気に入りました。独特な形で写実ではないかもしれません。」

――色へのこだわりはありますか?

「想いは絵だけ見る人にはなかなか伝わらないと思うので、画面自体が魅力的な方がとどまってもらえると思い、色は工夫して良くしようと思っています。特に色合わせにこだわって、重ねて重ねて塗っています。日本画の岩絵具は膠で定着させるのですが、お湯を使うと膠の定着が取れます。何層も色を塗り重ねて、後で洗うと、下の層が出てきます。炎のところとかそうですね。私はよくこの表現を使います。下地の層以外に、意識して4~5層は塗っています。洗った後も調整して塗っているので、複雑な色味が出てきます。」

――透明感があるように感じるのですが?

「水面の面積が大きく青が目につくからでしょうか。それから一面に銀箔が貼ってあるところがあるからですかね。当初の計画では洗って銀箔を出そうかなと思っていました。」

――水の流れのように見える表現は?

「塗ってから乾かないうちに刷毛で描くと、こうした流れのような線が見えてきます。透明感や水底の深さが感じられるのかもしれません。計画とは違うかもしれないです。描いていくうちに計画は毎日変わっていきます。写真を撮って帰り、明日はこうしようと思って描いています。」

――卒業制作取りかかったのはいつからですか?

「10月の初めからです。9月に取材しようと思っていましたが、教育実習があったので、準備ができず、下絵にかかったのが10月半ばで、塗り始めは11月に入ってからです。これくらい大きな作品は卒業制作が初めてでした。描いているうちに慣れてはきましたが。」

――苦労したところは?

「今落ち着いているんですが、特に水面が広くて苦労しました。予定変更が色々あったので。全部苦労したかもしれません(笑)これからも煙のところとか苦労しそうです。」

――魅力はどこですか?

「炎のところが気に入っています。ぜひ見てもらいたいです。でもいたるところを見どころにしたいです。ぱっと目につくところがあって、ここもいいな、ここもいいなと、見どころを追って視線が回ることが大事だと思っています。」

日本画の画材について丁寧に教えてくれました。とても新鮮な体験でした。

窓辺にはお湯で温められている膠液。触るとちょうどよい人肌の温かさでした。

「日本画の岩絵具は溶かした膠を入れて、水で溶きます。膠の原料はザラメみたいですが、動物のコラーゲンでできていて、ゼラチンのようなにおいがします。動物性タンパク質なので、腐るとくさいんです。塗った後も固まると収縮してしまうので、絵がお椀のように反ることがあります。私も厚塗りの方なのですが、厚塗りの人は注意が必要です。」

岩絵具は触ると、波打ち際の砂みたいにザラっとしていたり、さらさらと気持ちよかったり、感じは様々でした。

「原料は一緒でも、粗さ、粒の大きさで違ってきます。粒の粗さが違うと、色も違い、細かいと白くなります。自分で擦る人もいますが、均一性を考えると私はそのまま使います。混色する人もいますが、比重が違うので、思った通りになりません。基本は単色で重ね塗りが多いでしょうか。どうしても使いたいときはやります。」

五本の筆がついたおもしろい筆がありました。

「連筆といいます。日本画独特ですかね。刷毛とは違って、筆なので描く要素が強いですね。小回りが利き、使いやすく好きです。筆5本分なので、値段はとても高いです。日本画の筆は結構高いですね。大きな画面を描くときは刷毛で、細かい部分は筆で描きます。」

足元にキャスター付きの木の台がありました。日本画ならではの道具?

「日本画は絵の具の粘度がないため、描くとき下に流れてしまうので、平置きが基本です。普段はこの木の台に乗って描きますが、今は終盤なので、立てかけて描いています。濃い目の絵の具を塗ることが多く、洗う時も水分調整をするので、立てたままでも大丈夫です。水分調整は最初のうち難しかったですが、正解もわからないので、慣れるしかないですね。これから東京都美術館に飾るので、そのときの湿度も考えて調整していこうと思っています。」

キャンバス(下地)は和紙。1枚和紙のかなり大きなもの。

「これは機械織りの和紙で、薄い和紙で裏打ちをしてから自分で張っています。日本画では絹地を使うこともあり、絹だと裏からも描くこともできます。目も粗く質感も違ってきます。和紙と違って、絹地は絵を描いてから裏打ちをして張り上げます。」

――今後の活動は?

「大学院に進学を予定しています。その後も何らかの形で絵を描き続けたいと思っています。大学院でもテーマは今とあまり変わらずやっていきたいです。先にお話したように、強欲的になるというのは、神話でも描かれてきたものなので、神話の勉強をしながら描いていきたいと思います。」

――大学での四年間は?

「日本画は難しくて、描くことに必死でした。コロナでなくなってしまった行事もありましたが、制作に専念しました。絵が本業ですからそれができたからいいかなと。できなかったことは仕方がないので、今では前向きに捉えています。」

――描くことと想いを伝えることについて聞かせてください。

「絵のテーマが私の言葉からではなく絵から100%伝わるとは思っていなくて、でも私はそれでいいかなと思っています。私の描いた意志というのは変わらないので、私がそう考えている以上それでいいかなと。そういう意味で伝わらなくてもいいかなと思ってます。」

――受け取った人が想ったように感じ取ってくれたらいいと?

「はい。正直に言うとそこまで興味が無いというか(笑)私の描いた意志だけが重要なので。」

――木村さんにとって絵を描くこととは どういうことですか?

「それこそ手紙を書く気持ちで描きたいです。さっきと言ってることが矛盾するかもしれないですけど、伝えたいことが伝わらないからみんな手紙を描くわけじゃないですか。実際この絵を見る人が何を想ってもいいんですけど、わかる人には判るといいなっていうのがあります。きっと伝わらないんだけど描くことで伝えたい、あきらめながら あきらめきれない、みたいな気持ちで描いてます。」

――伝わらないかもしれない気持ちを込めて描き続けるってロマンチックですね?

「そうですね。やっぱり描かないと伝わらない。分かり合えないかもしれないけど。」

――卒業制作のタイトルは?

「『熱病』です。中島みゆきの歌からとったんです。昭和歌謡が好きでよく聞きます。」

言葉の選び方がステキですね。木村さんの熱い想いが込められていると思いました。そして窓辺を見ると、「あっ、中島みゆき歌集が!」

――最後に、卒展に展示するにあたって皆さんに伝えたいことはありますか?

「そうですね…ちょっとでも絵の前に皆さんがとどまる要素があればと思います。」

「是非 絵を見てください!」

ラストスパートのお忙しい中、快く取材に応じていただき、ありがとうございました。

穏やかな中にも強い意志が感じられる木村さん、展示室で作品に再び会えることを楽しみにしています!

執筆担当:9期 栗山昌幸 10期 井上さと子 10期 清水美代子

執筆者プロフィール

清水美代子

清水美代子

子どもの頃からよく行っていた東京都美術館で、とびラーとして活動できるのも何かの縁。素敵な仲間や作品との出会いを楽しんでいます。今回が初インタビューでしたが、藝大生の情熱と日本画の魅力に出会い、刺激を受けました。今後も楽しみにしています。

井上さと子

井上さと子

作家さんの表情がまあるくゆるんでいくのを感じながら作品と作者の深いところへと、たどり着けた場でした。とても美しい作品なので沢山の方に観て感じて頂きたい!(世界観を知るとファンになっちゃいますよ)

栗山昌幸

栗山昌幸

人はきっと強い力よりも、静かに心を揺さぶられた時にこそ、

2023.01.25

12月26日午後、晴天の東京藝術大学取手校地。メディア教育棟校舎から小走りに待ち合わせ場所へ高橋瑞樹さんがやってきました。作品は野外にあるとのことで、校舎の階段を上りさっそく案内されたその先に、シンボリックな黄色のドラム缶が設置されている作品が目に飛び込んできました。インタビュアーであるとびラー4名は存在感あふれる作品を前にし、高橋さんが制作に込めた思いやプロセスを聞かずには居られない、全員がそう感じた瞬間でした。

作品名《いつかすべてが消えてしまうけど》

■〜振る舞いを感じさせる作者としてのドローイングマシーンを目指して〜

高橋さんの拘りと一途な思いに迫る

―これはどんな作品ですか

絵を描くドローイングマシーンです。最初に武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科に入って、現在の東京藝術大学美術研究科先端芸術表現専攻に至るまで、ずっと「絵を描く機械」をつくり続けています。

―「絵を描く機械をつくる」という発想はどこから来るのでしょう

目指しているのは、誰も見たことのない絵画を生み出し、それを見ることです。自分自身が描くのではなく、機械を使って描くということに挑んでいます。「誰も見たことのない絵画」というのは、自分も含めてということで、好きな作家が居なかったということも、きっかけとしては影響していたと思います。完成した絵を見た時にも、自分自身を驚かせられるような絵画をつくりたい。それを実現するには自分以外の存在を介して絵を生み出す=絵を描いてくれること、すなわち絵を描く作家自体をつくる事が一番良いのではないかと考えました。

―この作品で一体どのように絵を描くのですか

下地処理されたキャンバスを、上部に取り付けている大きなフックへ下向きになるよう吊るして設置します。

1分間に120リットル噴射できるポンプを使い、容器の中にある染料をキャンバスに向かって噴射して描きます。それに対して反対側にある大型のモーターを使った装置を往復運動させ、噴射している染料を時々塞ぐように設計しています。染料はつねに大きな容器の中に溜められて過剰に供給され噴射されてゆく。噴射の強弱をランダムにプログラムで設定し、キャンバスに噴射された染料で痕跡を残していきます。「画家の振る舞いの痕跡が残る事」で絵画となると考えているので、機械の振る舞いを通して絵画を描くことを大切にしています。単純に染料を噴射して、一定の動作を繰り返すのではなく、機械だけどちょっとだけ意思や感情があるのではないか?と錯覚させるような動きをさせることで、機械に振る舞いを与えるようにプログラミングをしています。ドラム缶は「循環させる・過剰に供給している」というイメージを表すシンボルです。キャンバスを高い位置から吊るすのは、風などがキャンバスに与える影響を取り入れることで自分の意図しなかったものが偶然に入り込める、その隙のある状態を作っています。本当は出来る範囲で限りなく高い5メートルのタワーにキャンバスを吊るして染料を噴射したり揺らしたりするつもりでしたが、危険だということもあり新しい形状に変えて高さは抑えて制作しました。もしかしたら、卒展の頃にはさらに異なる形状になっているかもしれません。

―以前の作品では油絵具を使用していましたよね。今回使用するのは染料なのですね。

油絵具だと痕跡を残すという意味では一番適しているのですが、粘性が高いために機械では扱いにくい。逆に染料だとさらさらしているので電動ポンプでは扱いが容易なため、今回は過剰に噴射するという目的で、染料を使いました。人間だと筆を持って描きますが、機械では自分の内部から噴射するという動作が出来るので、機械にしかできない事を生かして、人間ではできないアプローチで制作することも意図しています。

また、同じ事をアクリル絵の具で行うと、顔料に対する展色材(※1)の影響で泡がたつので、この作品では染料を水に溶かし、少しだけアルカリ性の溶剤を混ぜています。染料なので顔料と比較すると、どんどん変化して色褪せたり、少し変色したりしてしまう。いつか消えてしまうかもしれないけど、それに対して過剰な強いエネルギーで絵を描き、痕跡を残そうとするという作品です。この作品のタイトルは《いつかすべてが消えてしまうけど》と名付けています。色があせたり変色したりする染料で描くけれど、過剰なパワーで噴射させて描くことで、見ている人にどこかエモーショナルなものを感じてもらえたらと思っています。

※1…絵の具・塗料などで、顔料を均等に分散・付着させる媒体となる液状成分

―機械に振る舞いを与えるということを、もう少し詳しく教えてください。

単純に機械が回転している或いは動いているというだけではなく、ひょっとしたら何かを考えて描いているのではないか?という一瞬見た人に振る舞いの意味を喚起させることを考えています。そして、どれだけ見出せるのか、プログラミングする上で余白として残せるのかということも。どういう絵画が出来るのか?という事は全く想定していません。型にはめた振る舞いをプログラムするのではなく、素朴に止まる、動く、正転・逆転などのプリミティヴな動きをどれだけ意味深に連続させていけるかを追求しています。自分の設定したルールの範囲の中でランダムに機械自身が動作するようにプログラミングしているので、常に電源を付けたら同じ動きをする訳ではなく、ランダムに時間の間隔や動きの連続の仕方が変わってくるという事です。機械の中に偶発的に得られる表現をどれだけ取り入れるかを重視して、見た人が、「あ、これってもしかすると、今機械が自ら考えた動きなのでは・・・」と思ってもらえるような振る舞いを生成できることを目指しています。

―この機械は何台目でしょうか?最初の作品も気になります。

大体6〜8台ぐらいは作っていると思います。最初の作品はポール・ジャクソン・ポロックから着想を得て制作した作品でした。ポロックの高度なテクニックは新しい技法を発明したというだけではなく、実際その絵も科学的に見て凄い。「フラクタル」という部分と全体とが同じ形となる自己相似性を示すフラクタル構造を作品の中に含んでいて、人間が好ましく思うような性質を持っているものを理解したうえで作品の中に紛れ込ませていたのかもしれません。

ポロックの試みは新しい描き方を開発しただけではなく、絵画的に見ても素晴らしい。そうしたポロックの高度な技術が数値制御のコンピューターに近いと感じ、一見意味の無いような振る舞いも、実は意味があるというようなところから、それに近い形で機械の作家を作ってみようと思って、最初の作品を制作しました。フラクタルはフランスの数学者ブノワ・マンデルブロが発見したのですが、ポロックの絵画はマンデルブロが発見したよりも前に、そういう構造を実現できていた。ポロックがドローイングマシーンだったら完璧だと思います。

■一貫して絵を描くドローイングマシーンを創り続ける高橋さん

その源と今後の活動について伺う

―美術大学への進学は最初から考えていましたか

実は全く美術とは関係無い高校生活を送っていました。何でもできそうなところを探していて、それがたまたま武蔵野美術大学のデザイン情報学科でした。大学のパンフレットをみて魅力的に感じ、気づいたら入学していました。絵画は昔から好きでしたが、大学に入学してからもこれといって好きな絵画が見つからず、自分の描く絵もいまいち納得がいかなかった。ならば自分が、絵を描いてくれる存在自体をつくり出そうと思い、設計やプログラミングも勉強し始めました。それから今までずっと一貫して絵を描く機械を創り続けています

―プログラミングや設計はどこで習得しましたか

機械を動かす為に必要な工学的なことは、ゼロから美術大学に入ってから始めて、何度も失敗しながら身に付けていきました。今のプログラミングが本当に合っているかはわからないのですが、自分が機械に実現させたい動きはすでに出来あがっています。誰かが特別に教えてくれるわけではないのですが、藝大にはいろんな事をやっている人がいるので、藝大の中の人と話していく中で教わったり、時には自分が教えたりしながら出来るようになって行きました。

―作品をつくる中で一番楽しい時や興奮する瞬間はどんな時ですか

機械で絵が完成した時より機械を作っている時の方が好きです。作品を展示する場合は安全に配慮して展示するのですが、作っている時は機械の限界を探りながら作っているのでその時が一番楽しいです。ものすごい速さでモーターやポンプを回転させたりすると危なくて展示できないので、自分がみている時だけで、展示できないぐらいのギリギリのラインで動かしたりしています。過去に自分だけしかいない状態で、ポンプの威力を最大にして操作した時は、塩化ビニールの管が破裂したことがありました。そのぐらい強いパワーが出せるポンプを使っているので、本当は限界ギリギリの威力を出して展示したいのですが、安全性なども考慮して展示する場合は少し抑えています。

―機械の作家がつくり出す絵について高橋さんご自身は気に入っていますか

機械に描かせた絵はまだ全く気に入るものが出来ていません。絵に対しては満足するものが作れていないので、機械の作家を育てています。自分も含めて「まだ誰も見たことの無いような絵画」を生み出すことを目指しているので、死ぬまでに満足する絵が出来るか?出来ないのか?という感じだと思っています。常に成功しないし完成しない、いまだに全然満足のいくものが出来ていないので、いつか完成したら良いという気持ちで創り続けています。

―成功するまで機械自体も進化し続けていくということでしょうか

絵を描く機械は初号機から連続しています。1つ機械をつくるとダメな部分と良い部分が生じるのですが、次に機械を新しくつくるときには、機械だけれども作家として誰かがいる感じや佇まいを感じさせてくれる「だれか」の気配の断片を拾い集めて残して次につなげていくことを意識しています。機械というよりも、進化した作家を完成させたいという気持ちです。

―今後の活動について教えてください

絵を描く機械の制作は今後も続けていきたいです。日本で材料を揃えると高いので、海外も視野に入れて資材が豊富で安く調達出来る場所に移動してつくり続けていきたいと思っています。本当は、キャンバスの大きさや展示場所の制約が無ければ、もっと大きくて、もっと危険なもの、場所を汚しちゃうようなものを制作したい。機械を使って作家をつくり続けるからには、大掛かりな事を制約なくやりたいという願望は持っています。自分が扱える制御できるギリギリのラインでモーターやポンプを使って、それを最大限に生かして創りたいですね。

■インタビューを終えて

絵を描く機械の作者であり、同時に機械が制作した作品を見る鑑賞者でもあり続ける高橋さん。インタビューを通してまだ世の中の誰も目にしたことのない絵画に出会う為の一貫した思いを感じました。機械にしかできない可能性を探りつつ、作者の痕跡や振る舞いという、対極の事柄を共存させようと奮起している姿を見ていると、いつか私たちを「まだ見ぬ世界」に連れて行ってくれるのではないかと思えてなりません。高橋さんが理想とする、限界ギリギリのパワーと人間らしい振る舞いを兼ね備えた最高の作家に出会えることを、私たちも心待ちにしながら、今後も注目し続けていきたいと思っています。

取材・編集:藤牧功太郎・吉水由美子・小屋迫もえ・山田理恵子

執筆:山田理恵子

藤牧功太郎 とびラー2年目になりました。藝大生インタビューは、作者の制作意図など生の声が聞けて、とても楽しく、意義深いひとときを過ごせました。寒風吹きすさぶ屋外で「もっと危険なものにしたい。」と熱く語ってくださった髙橋さん。偶然を微妙に制御しながら制作する姿が活き活きとしていました。

藤牧功太郎 とびラー2年目になりました。藝大生インタビューは、作者の制作意図など生の声が聞けて、とても楽しく、意義深いひとときを過ごせました。寒風吹きすさぶ屋外で「もっと危険なものにしたい。」と熱く語ってくださった髙橋さん。偶然を微妙に制御しながら制作する姿が活き活きとしていました。

吉水由美子 仕事柄(マーケティングです)、インタビュー大好き、人の話を聞くこと大好きです。今回の高橋さんのお話から、アートというと作品としてのアウトプットがあるイメージですが、進行形なこと、そのプロセス自体アートなのが今の感覚だと、あらためて感じました。

吉水由美子 仕事柄(マーケティングです)、インタビュー大好き、人の話を聞くこと大好きです。今回の高橋さんのお話から、アートというと作品としてのアウトプットがあるイメージですが、進行形なこと、そのプロセス自体アートなのが今の感覚だと、あらためて感じました。

小屋迫もえインパクトのある巨大な機械から、風や波紋といった“その瞬間”を閉じ込めた繊細な絵が生まれる。なんてワクワクするのでしょうか。まだ見たことのない絵を追い求め続けたいという高橋さんの姿が印象的でした。

小屋迫もえインパクトのある巨大な機械から、風や波紋といった“その瞬間”を閉じ込めた繊細な絵が生まれる。なんてワクワクするのでしょうか。まだ見たことのない絵を追い求め続けたいという高橋さんの姿が印象的でした。

山田理恵子 とびラー1年目として今回インタビューに参加しました。作品に対して自分が見て感じた最初の印象と、とびラーと高橋さんご本人を交えた思いやプロセスを伺った後では全く見方が変化する。まさに現代アートを生々しく体感出来る幸せを感じました。高橋さんのことを心で応援し続けていきたいです。

山田理恵子 とびラー1年目として今回インタビューに参加しました。作品に対して自分が見て感じた最初の印象と、とびラーと高橋さんご本人を交えた思いやプロセスを伺った後では全く見方が変化する。まさに現代アートを生々しく体感出来る幸せを感じました。高橋さんのことを心で応援し続けていきたいです。

2023.01.25

ーまず、どんな研究をしているのか教えてください。

「スマルト」という青色ガラス顔料を専門に研究しています。これはコバルトを含むカリウムガラスの粉末で、合成顔料として15〜19世紀にアジア・ヨーロッパで使われていました。ウルトラマリンやアズライトなどの天然顔料に比べ安価で手に入りやすいことから、16世紀頃からはヨーロッパで主に油彩画顔料として使われるようになり、日本にも輸入されます。油彩画で使うと乾性油と化学反応を起こし、短期間で茶色く変色してしまうことが知られています。また、ガラス顔料なので透過性が高く下地が透けてしまうので、仕上げに使うには適さないという特徴もあります。これらの理由に加えて、18世紀にプルシアンブルーが発明されるなどより良質な顔料が登場したことで次第に使われなくなりました。

一方、ガラスを細かく砕いて作るので、光に反射してキラキラと輝く特徴も持っています。日本画においては水面の描写に使われている事例も見つかっていますが、これも輝きや立体感を表現するための技法として使われていたと言い切れるほどに事例の研究が進んでいるわけではありません。日本におけるスマルトの使用や流通に関する先行研究はほとんどないため、この顔料がどのように使われたのか、今後さらに調査を積み重ねていきたいと考えています。

たくさんのスマルト(全部違う種類!)

ー作品の色材を調査することで、なにが分かるのでしょうか?

ある作品に使用されている色材を特定することで、その作品の劣化状況やそれに応じた修復方針、今後の適切な保存方法を考えることができます。また、スマルトのように経年で褪色や変色が生ずる色材が使用されている場合は「制作当初はいま見えている色ではなかった」という可能性を示すことができます。さらに、作品中の色材が限られた時期に使用されたことが分かっている場合は、作品の制作年代を絞り込むこともできます。

色材分析のために作品の一部を採取して分析すればより精度の高い情報が得られますが、私が行っている調査は「非破壊・非接触」の調査法です。具体的には光を使った分析手法で、現在国立西洋美術館で展示されている《悲しみの聖母》の色材分析を行った際には、蛍光X線分析と顕微ラマン分光分析という2種類の分光分析法を中心に実施しました。また、修士研究では主に蛍光X線分析と反射分光分析を使用しました。

この「非破壊・非接触」の分析方法は試料採取をしないので、精度の高い分析結果を得ることは難しいのですが、大切な作品を非破壊で分析できることに意味があると考えています。現在の技術で分からないことは無理に知ろうとせず、将来の技術に委ねるというのが、私たちの基本的なスタンスでもあります。

謎の計測機器(実は携帯型の蛍光X線分析装置)

ー作品の制作者や美学・美術史の研究者などが集まる藝大という環境は、寺島さんの研究にどのような影響を与えていますか?

顔料の分析を進めていくにあたっては、日本画や美術史など各分野の専門家にご相談できることがとても重要です。実験に必要な模擬試料作りでも、保存修復日本画研究室の同級生に手伝ってもらいました。今の研究室にも制作出身や考古学出身などいろいろな専門分野の経験者がいて、分からないことをすぐに聞ける環境が整っているのがありがたいですね。作品制作の経験者には実験用の治具(補助工具)作りのアドバイスをもらったりします。

実験に使う模擬試料

修論ではスマルトの組成分析をメインに行なっています。ガラスは人工物なので、時代と場所で原料や製造方法が異なるのですが、組成分析をすることで原料の製造地や輸入経路の推測ができる可能性があると考えています。そうすると、例えば江戸時代の輸入記録や顔料の製造レシピなど、文献調査を進める必要性も感じていて・・・今回は顔料の分析調査を中心に行っていますが、さらに研究を深めるためには自然科学だけではなく、人文科学の側面からのアプローチも必要になってきます。そう考えるとやはり、藝大という環境だからこそできた色々な人との出会いや関係性が、私にとってとても重要な財産になったと感じています。

実験室の一隅でお話を伺う

ー美術的な関心と自然科学的な関心は、寺島さんの中でどのように結びついたのでしょう?

もともと、子供の頃から近くに美術館や博物館がある環境で育っていて、遊び場のような感覚でいたんです。その頃から、なにかを明らかにしたり発見したりすることが好きで、はじめは動物の研究をしたいと思っていました。骨からその生態を明らかにするような。大学では一般大学の理学部で化学を専攻して、自然科学のベースとなる化学の知識や経験を身につけました。今の研究室に入ったのは、大学3年生の時に文化財科学に関わったのが直接的なきっかけです。ずっと好きだった自然科学と芸術のどちらも扱えるなんて、「私のためにある学問じゃないか!」と思いました。大好きな美術館や博物館にある大切な作品や資料を、これからも多くの人が見られるように守っていきたい、というのが一番の思いです。そこに自分がこれまで学んできた化学的な研究調査を通じて貢献したい、と。

ただ、残念ながらあまりこの研究分野が知られていないということもあり・・・今回インタビューをお受けしたのも、「もっと文化財科学や保存科学という分野の存在を知ってほしい」という思いがあったからです。例えばヨーロッパでは文化財の科学分析が広く知られていて、調査することの敷居も低いと思います。美術館でも展示をしながら調査や分析が行われていて、その過程自体を展示として見せているような状況があります。日本でもフェルメールの塗りつぶされたキューピッドの修復はニュースになっていましたし、少しずつ状況は変わっているのかなと思います。

ー最後に、この研究を通じてやりがいを感じるところと、今後の展望や活動予定について教えてください。

同じ分野の研究者だけでなく、一般の方からもこの研究に興味を持ってもらえることが一番うれしいです!自分の研究が社会に貢献していることを感じられる機会はなかなか多くないので、私が参加させて頂いた作品調査の分析結果が、展示パネルとして美術館で作品と共に展示されているのを見た時には、「私も貢献できるんだな」と思えて本当にうれしかったです。

いまは科学分析に理解のある所有者の作品を分析対象としていますが、今後は私たちも科学分析の意味やリスクをしっかり説明して、より幅広く、多くの作品について分析調査の協力を得ていく必要があるなと感じています。顔料の研究もまだまだやりたいことがあるので、来年度は博士過程に進学してさらに研究を続けたいと考えています。また、どうしたら一般の方たちに私たちの研究をおもしろいと思ってもらえるか、常に考えています。制作が華やかで発信力の高い藝大だからこそ、私たちの研究も美術の一分野としてもっと知っていただけるといいなと思っています。

由緒ありそうな実験室の看板

■インタビューを終えて

ほとんど先行研究のない「国内におけるスマルトの使用例」の調査に取り組み、将来的にはスマルトを系統化して分類するという壮大な目標を視野に入れている寺島さん。「研究時間が足りなすぎるんです!」と言いながら、目を輝かせてご自身の研究内容を話してくれる姿が印象的だった。

取材:石川泰宏、篠田綾子、曽我千文(アートコミュニケータ「とびラー」)

執筆:石川泰宏

動物にも興味があるという寺島さんと恐竜の話で盛り上がりました。確かに、「色材から作品のあり方を知る」のと「骨から動物の生態を知る」のはほとんど同じことですね!(石川泰宏)

西美で展示されている『悲しみの聖母』の色材調査(寺島さんも参加)を熱心に見る人たちを見て、

植物ホルモンをガスクロで分析していた学生時代を思い出す研究室。寺島さんが見つける科学の力で、芸術がより多くの人と繋がっていくことを心から願うひと時でした。(曽我千文)

2023.01.24

「作品をつくり、場もつくる――それぞれを行き来しながら融合していけたら」 美術教育専攻 修士2年・保坂朱音さん

温かい日差しが降り注ぐ冬の昼下がり。東京藝大上野校地にて大学院美術研究科 美術教育専攻修士2年、保坂朱音(ほさか あかね)さんへのインタビューを行いました。

┃一人一台のろくろ、手作りの道具

総合工房棟陶芸研究室を訪れると、ストーブを囲み学生たちが何やら真剣に話し込んでいます。その輪の中に保坂さんはいらっしゃいました。

――こんにちは!今日はよろしくお願いします。

「こちらこそよろしくお願いします。」

柔らかい物腰の保坂さんが笑顔で迎えて下さいました。保坂さんは現在、2つの場所で制作を行っています。ここでは主にろくろを挽いたり、形を整える造形作業を行ったりするそうです。まずはろくろについて説明をしていただきました。

「ろくろは一人一台いただけています。造形作業はここで行うのですが、彩色などの作業は別の場所で行っています。ここだと土が舞ったり、他の学生の場所を取ることになってしまうので。」

――2つの作業場を行ったり来たりして制作しているんですね。

「最近は家でも作業しているので、道具も持ち歩いています。道具によって作れるものが変わるので、みんないろんな種類の道具を持っていたり、自分で作ったりしています。」

たくさんの道具を広げて見せてくれました。初めて見る数々の道具に、とびラーは興味津々です。

┃陶芸×音

一通り道具の説明を受けた後、制作中の作品を見せていただきました。

研究室に繋がった屋外には、窯で焼く前の作品がズラリと並んでいます。

「最近は陶器で楽器を作っているんですよ。」

――音が出るような焼き物を作っているというのは意図があるんですか?

「2022年4月に羽田空港で『美×音×うたをみる』展という藝大生による展示がありました。音楽学部の学生・卒業生の有志と一緒に展示と演奏会をするという企画で、音楽と作品をどう組み合わせるか悩んでいました。もともと私はワークショップもやっていたのですが、“人との繋がり”が作品を作る大きなモチベーションになっていて。そこから、陶器で楽器を作れるんじゃないか、作った楽器を実際に触ってもらえるんじゃないかと考えたんです。」

――作品に触れることでコミュニケーションが生まれると考えたんですね。

「陶芸って人に使ってもらうという部分がすごく大切なんですけど、ただ使うのではなくて、楽しく使ってもらいたい。人とコミュニケーションが取れるようなものを作りたい、というところから、触れてもらえる楽器の制作がしっくりきたんです。」

┃同じ窯の友との「窯会議」「窯ごはん」

次に窯を見せていただきました。大きな窯が何台も並んでいます。

――先ほどの作品はどの窯で焼く予定なんですか?

「1号の窯で焼こうと思ってます。焼く時は私だけじゃなくて、他の人の作品も入れて一緒に焼きます。温度によって仕上がりが変わるので、温度調節や窯の予定もみんなで決めます。」

――チームでの作業という感じがしますね。

「翌月の窯予定を決める会議のことを私たちは“窯会議“って呼んでいるんですよ」

――窯会議!!!

「上級生が窯を立てて予定を組むのですが、みなさんが来る前もちょうど“窯会議”を行っていました。」

――作品を作る人って、ひとりで全部を作り上げているイメージがあったのですが、制作の過程でもコミュニケーションをとって作り上げていくのですね。

「工芸分野っていうのは、ひとりでは作れないことがたくさんあって。例えば大きなものを作る時は作業を手伝ってもらったり、窯もひとりじゃ埋めきれないので一緒に焚かせてもらったり。“協力”というのはずっと意識しているかもしれないですね。」

――電気窯の他にどんな種類の窯がありますか?

「ガス窯や灯油窯、取手キャンパスには薪を使う窯もあります。実際の炎で焚くものは、コントロールをするのがすごく大変で。先生の意見を仰ぎつつ、みんなで格闘しながら焚いています」

――どの窯を使うかは、どうやって選定するんですか?

「窯によって出てくる表情が変わるんですね。電気窯で表情が出る作品もあれば、灯油で火を使わないと出ない作品もあって。特に電気窯と薪窯では全く違います。自分が狙いたい表情に合わせて窯を選定します。」

――陶芸は凄く奥が深いですね。

「私は学部までしか陶芸に触れていないので、深く追求まではまだできていないなと思うことがあります。院では美術教育に進んでいるので、それまで得た知識や経験を、“人との繋がり”のなかでどう展開していくのかを考えていこうと思っています。」

制作にあたっても、他の生徒たちとの連携や協力が必要となる陶芸科。コロナ前は、窯の日にみんなでご飯を作って食べていたそうです。

「窯ご飯っていうんですよ。コロナ前は1〜2週間に一回、みんなで作って食べていました。」

――自分で作った器で食べるんですか?

「歴代の先生、先輩たちが作ってくれた器があるんです。今はコロナで集まることは少なくなっているのですが、この棚から自由に使っています。」

――受け継がれていく感じで、歴史を感じますね。

「それでは美術教育実習室に移動しましょう」

保坂さんの声掛けで、紅葉が残る小径をおしゃべりしながら中央棟へ移動します。

┃触れてもらうことで、「人と繋がる作品」をつくりたい

「こちらにどうぞ!今ここで作業してます。」

入ってすぐの机に、彩色されたいろいろな形の楽器が並んでいました。

その愛らしい形と色に興奮を抑えきれないとびラーたち。

――可愛い!これは卒制に展示する作品ですか?

「これも何個かは飾ります。これからもっと作ろうと思っているので、数が増えると思います。

修了作品は大学美術館のエントランスに展示して、実際にお客さんに触ってもらおうと思っています。

もしよかったら鳴らしてみますか?」

――叩き方によっても音が違いますね。これはポヨンポヨンって、まるで赤ちゃんのお腹を叩いてるみたいです!

「厚みや形によって音が変わることが作っているうちに分かってきました。アフリカのウドゥという楽器を参考にしています。それはもっとふっくらとした丸い形だったんですけど、形を変えてもいいかなと思い、工夫しました。」

――触り心地もそれぞれ違いますね。こちらはなんですか?可愛い音がしますね。

「これはマラカスです。この前のワークショップにいくつか作品を持っていったんですけど、子どもたちは『どんぐり!』と嬉しそうに反応してくれました。」

――作品を作る上で保坂さんが大切にしていることはなんですか?

「今までは作品を作る時、“自分の中の何か”を絞り出すような過程が苦しく感じられることがありました。一方ワークショップでは、美術の楽しさを伝えると同時に、人と繋がることで得られるものも多くありました。

それらを大切にして作品を作りたい、というのが今回の制作で大事にしていることです。また、今後作品制作を続ける中で、自分の作品を人に使ってもらい、可能性を探ってみたいと考えたんです。だからこそ『触れる作品』であることが自分の中で大きなテーマなんです。」

┃土の偶然性を楽しみたい

――楽器もいろいろな音がしたり、形も様々です。それはコミュニケーションがどんどん膨らんでいくように工夫しているんですか?

「それもありますが、形を決めて作るっていうよりも、作っていてこんな音が出てきたとか焼いて初めてわかることとか、それを作品にいい具合に落とし込めないか探りながら作っています。今回は『土の息吹』というテーマにしました。ろくろを挽いていると、思った形にならない時があるんですね。でも、ちょっとした歪みが可愛く思えちゃって。今までは、しっかりとしたイメージで作ろうと思ってきましたが、制作中の『分からないけどなんかいい!』みたいな気分を大切にしています。」

――制作中も土と対話をしてる、そんなイメージなんでしょうか?

「そうですね。今まで土と向き合いきれていない部分もあったので、修了するタイミングで一度、土を触りながら『陶芸好きだな』と思えるような作品を作りたいと思っています。いろんな形や、土が出す音に向き合って作っています。」

┃卒制の展示について

――会場での展示イメージを教えてください。

「思わず『触りたい』『これ触ったらこっちも触ってみたくなる』というような、来場者が“遊べるスペース”を作りたいと思っています。楽しんでもらうことが一番大事だと思うので。」

――お客さん同士も、作品を手に取ってセッションっぽくなるかもしれないですね。そこで見知らぬ同士が繋がったり。人と人を繋いでくれる作品って素敵ですね。

「そんな場ができたら嬉しいですね。」

┃学校の先生に憧れて……子どもから学ぶことが多くある

――美術教育に興味を持ったきっかけを伺いたいです。

「美術教育に行くことは学部に入学する前から決めていました。学校の先生に憧れを持っていたのですが、そんな中、美術を専門的に学んだら教えられることが広がるのではと思ったんですね。でも美術というものが自分の中で分からなかった。だから藝大を受験しました。予備校時代にお世話になった美術教育出身の先生の影響も大きかったと思います。」

――そもそもの方向性が「作ることを極める」というより、「コミュニケーション」に向いていたということでしょうか?

「そうですね。一年生の時からワークショップもやっていました。そのときに制作した陶器の楽器も持っていったんですけど、子どもたちが物凄い勢いで叩いていて『こんなに叩いても割れないんだ』と発見がありました。あと『ここツヤツヤだけど、ここザラザラだね」など思ったことを全部口に出してくれるので、そこでまた会話が広がって、次こういう素材で作ったら違う反応が見られるかもしれないなど、気づくことが多いです。」

――コミュニケーションの中からインスパイアされている感じですね

「そんなやりとりが好きなので、ワークショップは今後も続けていきたいと思っています。」

子どものワークショップの話をうけ、保育士とびらーが日頃考えている疑問をぶつけてみました。

――普段保育の中に「制作」を取り入れているのですが、大人の一方的な押し付けになっていないか、疑問に思いながら試行錯誤しています。保育の中に美術を取り入れる中で、どんなことを大切にしたらよいと思われますか?

「作ることも、もちろん楽しいんですけど、ワークショップはきれいに仕上げることが目的ではないんです。私の想像しないところで、子どもたちが何か学びを見つけてくれることが大切なことだなと思っています。

実は私の母が保育園の先生で、保育園で制作のお手伝いをすることもあります。この前は、“廃材で楽器を作るワークショップ”をしました。一日だけの日程で陶芸は難しかったので、ダンボールなど保育園でいらなくなったものを集めて楽器を作りました。楽器を作って満足してしまうのはもったいない気がしたので、『音を聴いて音を形にする』というワークも行いました。」

―― 具体的にどんなワークをしたんですか?

「例えば大きい丸と小さい丸を用意し、丸を見せながら『今から先生が音を出します。最初の音はどちらの大きさでしょう』と問いかけます。すると、音の大きさを形で表現できる。次に『バリバリ』『シャカシャカ』といった擬音を表現した絵を見せる。そして『バリバリの音はどれでしょう』と問いかけます。どの音がどの形にリンクするのかを子どもたちが考え、表現できるようになればいいなと思います。」

――形と音とをリンクさせるということですね

「そうです。でも別に正解はないんです。例えば『ふわふわ』の音に対して『バリバリ』という形を選んでもいいんです。次に、廃材でつくった楽器の音を絵にするワークを行いました。そうしたら、みんな違う絵を描けたんです。似たような作品ができるかなと思ったんですけど、全然お友達と被る子がいなくて驚きました。」

――保坂さん自身も新たな発想を得ているんですね。

「子どもたちの発想はすごいです。最後は廃材で作ったステージで、クリスマスソングをかけながら、それぞれが作った楽器を演奏しました。クリスマスソングなんか聞こえないくらい盛り上がり、子どもたちは素直で自由だなと思いました。そういう経験が、私の作品作りにもつながっているんだと思います。」

――予想できない感じがワクワクするということですね。

「参加するひとりひとりが違うし、その子のその日のコンディションによっても、ワークへの関わり方が違ってくる。その日できなくても、時間をおいたらできることもあります。いろんな子がいますが、自分のペースでつくれることがすごいなって思います。そんなきっかけ作りができればいいなと思います。」

┃作品をつくり、場もつくる人になりたい

――将来のご予定を聞いてもいいですか?

「はっきりとは決まってないんですけど、今後も美術教育に携わることができそうです。創作を続けるのはもちろんのこと、 “つくる”ということをゆっくり一緒に考える立場、またはそういう場を作る人になりたいです」

――作品もつくるし、場もつくるということですね

「そうですね。“場をつくるために、ものをつくる”という感じかもしれないです。

学部で学んだ陶芸と、今学んでいる美術教育では、同じ美術といっても違うことを学ぶ分野なんですね。

だから美術教育と陶芸を行き来していると学ぶことが多くあります。」

――それぞれどんな学びを得ていますか?

「美術教育ではいろんな感覚を味わうことができています。例えば、陶芸以外にも、油画を書いている学生や、写真に刺繍している学生が同じ美術教育の中にいます。一方陶芸では、制作を通して『この感覚大事だったな』という素材の向き合い方に気づくことがあります。」

――それぞれのいいところを持ちながら行ったり来たりしてるわけですね。

「どっちつかずになりたくはないですけど、いい塩梅に融合して納得できる作品を作りたいと常に思っています。」

――「陶芸」「美術教育」と分けて考えるというより、その奥にある美術の根っこのような「根底」を大事にしたいということなんですね。

美術教育では、ワークショップなど参加者とのコミュニケーションを取りながら場を作り、

陶芸では、同じ釜を使う仲間や、素材である土との対話を通して作品と向き合っている。

保坂さんの陶芸と美術教育に向き合う姿勢に共通点を感じます。

――では、最後に卒業制作を見た方に伝えたいことやメッセージをお願いします。

「触ってみないとわからないことがいっぱいあるので、ぜひ触ってください(笑)コロナの関係で自由に触っていただくのは難しいと思うのですが、私がいるときはいつでも声をかけてください。近づいてきてくだされば、私から声をかけます。」

――目で見て耳で聞いて手で触って、楽しい時間を過ごすことができました。この感覚をぜひみなさんにも味わっていただきたいです。今日は貴重な時間をいただきありがとうございました。

場をつくり、その場のコミュニケーションからインスパイアされて作品をつくり、それがまた場をつくる。その循環がきっと素晴らしい場・作品を作っていくんだろうなとこれからの活動に期待がいっぱいです!(梅浩歌)

「藝大生インタビュー」を3年連続で体験できたのは、ラッキーでした。毎回学生さん達の創作に向き合う姿勢や、情熱に刺激をもらってます。(遊佐操)

普段保育士をしています。子どもたちのリアクションを楽しむ保坂さんの姿勢が、とても参考になりました。子どもたちが学びを見つけられるようなワークショップを、私も保育の中で実践していきたいです。(小木曽陽子)

2023.01.24

上野公園も冬の装いを纏い始める11月下旬、デザイン科4年生の新海友樹子さんにお会いしました。インタビューが行われた藝大総合工房棟にある広い部屋の中は段ボールで仕切られた空間となっており、新海さんの制作スペースは、色づく樹々が見渡せる明るい窓際にありました。(後でお聞きしましたが、インタビューのために作品のスケッチを壁に貼ってくださったそう!)

1.過去の作品から新海さんを知る

ー今までの作品を見ると、人との関係性や繋がりが可視化されているように感じられ、そこがとても魅力的です。その原点はどこにあるのでしょうか?

入学して直ぐに100枚ドローイングという課題がありました。自由なテーマで100枚の絵を描くという課題だったのですが、私は自力で老人ホームにアポを取りお年寄りの絵を100枚描きました。その時、世の中にはいろいろな場所で、自分より長く生きてきた人がこんなにもいる、という事実に衝撃を受けました。同じ人間だけど、お年寄りは自分よりも死に近い人たちだと感じ、同時に自分自身の命のはかなさも実感しました。この体験が、自分と人との関わりについて、強く意識するようになった原点だと思います。

作品「死ぬのに 生きてた おじいちゃん」

ーこの作品で「死」についてどのようなことを感じたのでしょう?

自分の祖父が亡くなったとき、人の死に初めて触れ、火葬場で見た真っ白なおじいちゃんの骨の美しさに驚きました。どんな人生を歩んだ人にも、最後は死という美しい終末がパッと訪れる事を、ポジティブに捉える事ができました。苦しみや悲しみにも終わりがあり、死によって綺麗さっぱりなくなってしまうのであれば、多少山あり谷ありの人生でも、楽しめる気がします。恥ずかしいことがあってもあと60年くらい経てば消えるので、最後は大丈夫だという感覚です。

ーこの「死ぬのに 生きてた おじいちゃん」というタイトルに込めた思いは何でしょうか?

ちょっと冷たく聞こえるかもしれませんが、自分が素直に感じたことをそのままタイトルにしました。人は死ぬと決まっていて、いつかは終わりが来ると分かっている。それなのになぜ生きているのだろう、なぜ頑張るのだろう、でも自分も同じだよな、と思うとなんだか面白く感じ、そういう不思議さを伝えたいと思いました。

作品「わざとハンカチを落としたら私の声が聞こえた」

ーハンカチを落とすことで、人はどう反応するのかを表現した作品にも魅かれます。この作品を作ろうと思ったきっかけは何だったのでしょう?

路上に落ちているもの、例えば片方だけのイヤリング、片方だけの靴下など、どういう人がどういう事情で落としたのか・・そして、それは自然に存在するものではなく、人がいるからこそ、存在できたもの。そこに興味が湧きました。普段ならわざわざ確かめないような事を突き詰めると、より人を理解することに繋がるかなと思いました。

ー制作する中で、どんなことを感じたのでしょうか?

100回やってみて、ほっこりしてみたり、しょんぼりとしてみたり、いろいろな気持ちになりました。拾う、拾わないの割合は6:4でしたが、ハンカチを拾う人は善い人、拾わない人は悪い人と考えるのは違うなと思いました。拾わない理由にもいろいろあり、拾わなかった人なりの「拾えなくてすみません」という感情や、微妙な仕草の中にある人の温かさを感じることができました。

ーどういうふうに人を見ているのでしょう?

どちらかと言えば、人は「善いもの」だと信じています。疑ってかかると不安が生まれて、その不安が相手にも伝わってしまう気がするので…できる限り先に「いい人に出会ったぞ」と信じて決めてしまうと、とても楽しい気分になります。悪い人に騙されてしまったら…その時はその時です。目の前の人をどう捉えるかは大抵自分次第だと思うので、「私はそう信じる」ことができればそれでいいと思っています。

ーいろいろな体験を通じて、多くの人と関わることで、最後にはそれが一つの作品になっているのですね。ご自身で制作することを大切にしているのですか?

自分がやったという痕跡が消えてしまうと、何をしてきたのか分からなってしまうので、自分の手で作るということを大切にしています。自分で考えて手を動かしていると、自然にいろんな感情になって伝えたいことが生まれてくる気がします。作品の中に素朴な自分の気持ちがちゃんと詰まっているかをいつも気にかけています。

2.卒業制作の話

ー卒業作品はやはり人との関係をモチーフにしたものなのでしょうか?

卒業制作を始めるにあたり、これまで一貫してやってきた事は何だろうと考えました。色々な作品を作り、なるべく色んな技法に手を出してきましたが、最終的にはそれを通して自分自身を作ってきたということに気が付きました。様々な人と関わりながら作品制作と向き合ったことで、ようやく自分らしさが見えてきたので、勇気を持って作品タイトルを「私になりたい」にしました。卒業制作展では、空間の中に30体の私を模した人形を配置し、それを作る過程をまとめた映像を流す予定です。3分ほどの映像がループしているので、ぜひ立ち止まって見て頂きたいです。

ー「私になりたい」という思いはどういうふうに表現されているのでしょうか?

なかなか一言で表すのは難しいですが、このタイトルには「そのままでいいよ」というメッセージが込められています。私が自分を受け入れた過程を映像にして見せることで、どこかの誰かにもこの考え方が届けば良いなと思っています。あとは、作者がやりたいことを自由にやっているという喜びが人形のテキスタイルや形から直感的に伝われば嬉しいです。

今日が作品模型の〆切です。本当は一部屋全部を使って展示をしたい作品なのですが、もう少し小さな空間での展示になりそうです。

3.新海さんが藝大を目指すまで

ーもともと芸術に興味があって、この道を選んだのでしょうか?

最初は大学進学に全く興味が無く、とにかくバレエに夢中でした。ただただバレリーナになりたかったです。でも、現実的にバレエで食べていくのは難しいと思い始め、「大学はとりあえず行ってみたら?」という親のアドバイスもあり、高校2年生の頃、大学への進学を考え始めました。4年間も学ぶなら興味のあった芸術がいいな、ということで藝大を目指すようになりました。それまで本格的に絵を描いたことがなかったのですが、お試しに美術予備校の体験授業で絵を描いてみたら、意外と楽しかったんです。木炭デッサンで食パンで線を消したり、粘土をこねて物を作るのが楽しくて、どんどんのめり込んでいきました。藝大を受験すると親に報告した時は、「何を言っているの?」という反応でしたが、あの時、私のはじめの一歩を止めなかったことに感謝しています。

ーかなり大きな方向転換ですね!

そもそも藝大の存在を知らなかったのですが、ネットで藝大神輿を見て感動し、この大学面白そうだなと思いました。入るのがとても難しいと言われても、そもそも知らなかったので、運よくチャレンジできたんだと思います。

ーバレエに一所懸命に取り組んできた経験が、この先、また繋がっていくのではないでしょうか?

今、バレエを踊っても技術的には絶対上手に動けませんが、人前で自分を表現することは4年間みっちりやってきたので、なんだか昔より魅力的に踊れる気がしています。ダンサーは自己表現をしながらも舞台上で作品の一部になっていると思うのですが、私も作品の全体を見つつ「自分はこれをやりたい、これで幸せになるぞ」という積極的な気持ちを持っていたいと思います。

4.藝大に入ってからの思い出と今後の目標

ー藝大に入って、どんな刺激を受けましたか?

大学では、教授は技術的な事をあまり教えてくれません。「あなたはどう考えたの?」と問われることが多く、私個人の視点が求められていると感じます。私にはそのスタイルがとても合っていたので、そういう環境で他の学生が作った作品を見る事ができたり、先生にコメントをいただける事はとても嬉しかったです。

ーフリーのデザインの仕事をされていましたが、きっかけは?

開業したきっかけは、ハンバーガー屋さんの仕事です。この仕事自体も、音楽学部の友達の友達の友達…みたいな、人とのつながりの中で生まれたものです。最初は友達の手助けのつもりでアイデアを出していたのですが、知らぬ間にそれが採用試験を兼ねていて実際の仕事に繋がりました。

ー作品作りと同じ感じですね。石川さゆりさんのプロジェクトへの参加も人とのつながりからでしょうか?

それは大学のプロジェクトに応募したものです。このプロジェクトには、私以外にも6人の学生が参加しており、全員それぞれが作品をデザインするということだったので、作品として世に出るかわからない状況でした。そういう中で、どういう気持ちでデザインすればいいのか悩みました。描いても無駄になるかもしれないし、何を求められているのかよく分からない。いろいろと考えてしまいましたが、最後は自分の好きなことを描くしかないと思いました。迷ったときは、自分の好きなことをすることで前に進んでいます。

ー次に挑戦したい表現手段はありますか?

今、音楽学部の先生の繋がりで、舞台美術を制作しています。舞台芸術にとても興味があるので、いつか自分で脚本を書いて、舞台をデザインして、演出してみたいと思っています。

ー今後も人間関係をモチーフにした作品は作っていきたいと思いますか?

是非作っていきたいです。ただ、決め過ぎてしまうと上手くいかないので、そのときそのときに自分の心に響くものを表現していきたいです。その表現手段は、もしかすると絵を描くことではないかもしれません。今やっていることがずっと続くか分からないので、興味があることにはなんでも挑戦して、自分が納得するまで続けたいです。

インタビューを終えて

新海さんは、自分の中にしっかりと芯があり、自分が信じたことに一所懸命取り組むという姿勢にインタビュアー3人ともすっかり魅了されました。これからも大きな転機があるかもしれませんが、新海さんならば、ぶれずに乗り越えていくと思います。そんな新海さんの集大成である作品を、是非卒展でご覧になって下さい。

新海さんの作品は、Instagramでも見れますので、ご興味のある方は是非ご覧下さい!https://www.instagram.com/yukiko_shinkai/

自己紹介

インタビュアー 滝沢智恵子

インタビュアー 滝沢智恵子

私自身、ずっと「ご縁」を大切にしてきて、「人の優しさ」に支えられてきました。初めてお会いする新海さんが同じようなことをお話しされて、とても嬉しくなってしまいました。明るく優しくそして強さも備えた新海さんのこれからがとても楽しみです。

インタビュアー 井戸敦子

新海さんの作品に惹きつけられたご縁でインタビューとなり、柔らかで忘れられない時間を過ごさせて頂きました。新海さんのお話と作品を通して、わたし自身もこれまでの出会いや経験がネックレスのように繋がって思いもかけない「自分」になっていることへの、感謝や発見がありました。ありがとうございました。

執筆 菊地一成

とびラーの活動では日々新しい気付きをもらいますが、今回のインタビューでは人生を楽しく生きる方法を今更ながら教えてもらった気がします。新海さんより遥かに短いものの、残りの人生、この心持で臨みたいと思います。

2023.01.23

漁網や漆など普段は建築に使われない素材を手に、材料と建築を結びつける研究の話から始めてくれた鶴田さん。彼がインタビューを通じて何度か繰り返す「今ある世界を受け入れ、そこから作り始める」という言葉。その言葉がどのような事を意味し、彼がどのようにしてその考え方に至ったのか、さらに修了制作にまでどう繋がっていくのかお話を聞きました。

ー建築に興味を持ったきっかけは?

きっかけは進路を模索している高校生の時に、街の書店でたまたま手に取った一冊の本です。その本は構造設計家のセシル・バルモンドの「informal」という本で、エンジニアリングの内容でありながらグラフィカルでとてもおしゃれでした。内容は詳しくわからなくてもとにかく楽しくてどんどん読み進めてしまいました。本に出てきている建築や建築家を調べることから始め、本の日本語版監修者である藝大の金田充弘さんのことも知りました。直接研究室にメールを送ったところ、高校生ながらいきなり講評会に参加できることになりました。その講評会で教授と学生が垣根なくフラットに議論している様子を見て「これは藝大しかない!」と思いました。最初に出会ったのが「ものがどう成り立つのか」ということを考える構造設計家であったことは、建築を学ぶ上で大きく影響しました。

一冊の本との偶然の出会いから建築の世界へ「自分でもでき過ぎていると思う」と笑う

ー留学していたとのことですが、どのようなことが印象に残っていますか?

トータル2年間スイスに滞在しました。留学先では、国も年齢層もバックグラウンドもバラバラな人たちと一緒に研究することで大いに刺激を受けました。建築だけでなく、グラフィックデザインや材料エンジニア、AI研究者もいて、その人たちが一つになることで今までにないもの、どの視点から見ても質の高いものが生まれることを体験できました。特に刺激を受けたのは、彼らが「一見取るに足らないように見えるものの中に、建築としてのポテンシャルを見出す力」に長けていることで、どんな物でも常に可能性を捨てずに一度テーブルの上に置いてみる姿勢を学びました。それは研究をするにあたりとても大切な能力だと思っています。今まで建築に使われなかった材料を建築に用いようとすれば、誰もやったことがないので失敗するのが当然です。ただ、その失敗の中にヒントが必ずあるので、「失敗という価値ある情報」が増えたと捉えて、へこむことなく淡々と前へ進む姿勢が身についたかなと思います。

ー留学2年目は「助手」の立場だったとのことですが、その経験で得たことはありますか?

自分が一番若かったこともあり、教えるというよりも協働して一緒に進めるコラボレーターとして関わる方が良い結果になることに途中で気づきました。今思えば、それは金田さんが自分にフラットに接してくれていたことと同じなのですが、自分自身の体感として得られたことは大きかったです。また、教えることで俯瞰した視点を得られ、数多くのアイディアの中から「今は取るに足らないものでも宝物になるかもしれないもの」を判断できるようになりました。そのことによって、製作者として集中する視点と評価者として引いて見る視点の両方を得て、自分の中で役割を変えながら製作を進められるようになりました。

留学中の作品を動画を使いながら説明

ー研究対象を決めるときの基準はありますか?

まず大事なのは本当に自分が没頭できるかどうかです。一方で、個人的な興味を掘り進めた先に、他の人も共感できる普遍的な領域に広げていける可能性があるかどうかを同時に考えています。建築の普遍的な価値という意味では、環境に良いだけでなく、建築的にどう面白いものになっているかという点を大切にしています。そうすることで初めて建築として普遍性を持つものができると考えています。

素材については、今まで見過ごされていた素材を「見方を変えることで新しい使い方ができること」に関心があります。そのときにコンピューターによる解析を行って、より深く今までとは違う視点で見ることができたり、ロボットを用いることで人の手ではできないレベルで再現することができると感じています。今までは職人が体で覚えてやっていたこともデジタルの力を使うことで違う領域まで到達できるのではないかと思っています。

初期に検討していた砂の構造体の痕跡

ー修了制作について教えていただけますか?

《人間の土地》という作品で、サン=テグジュペリの本からタイトルをとっています。その本の中に砂漠の話があり、「砂漠の砂」をテーマとしています。砂漠の砂は大量にあるにもかかわらず、角が削られて丸く摩擦力が弱いため工業的に使えないのですが、それを建築に使えないかと考えました。当初は、砂自体を構造材として使うことを想定していましたが、何度実験をしても建築構造材としての強度を得ることができませんでした。そこで視点を変換して、砂をコンクリートの型枠として使うこととし、さらに鉄筋の代わりに麻繊維(ヘンプ)を使ったコンクリート「ヘンプクリート」を利用することで、型枠もコンクリートも100%現地調達でき、分解・再利用もできることを考えました。この砂の研究をベースとして、形と工法、建築設計にどう落とし込めるかを考えていきました。

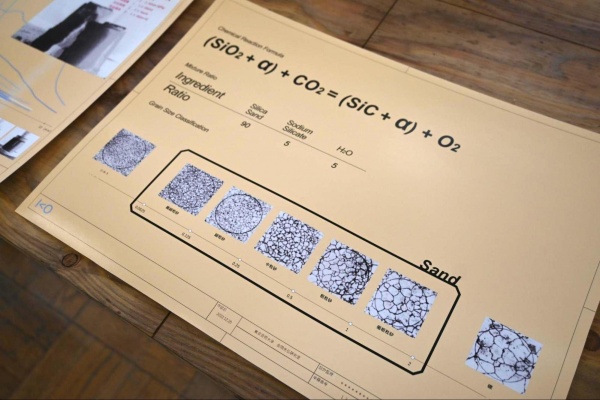

砂漠の砂の主成分が二酸化珪素(石英SiO2)であることに注目し、二酸化炭素と反応して炭化ケイ素というガラス質になり硬化する性質を利用

ー砂による形とは?

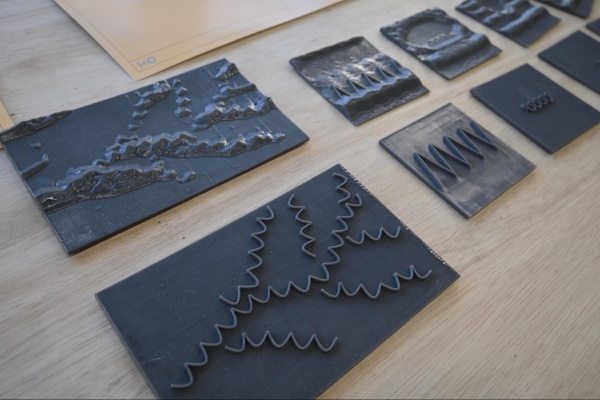

砂によって作られる形を建築に活かせないかと思い、「風」と「重力」の2つの力でできる砂独自の形を建築に応用しようと考えました。まず「風」でできる形は、砂と風によってできる、いわゆる砂紋や砂丘の形を応用しました。砂と風の方向をプログラムすることで、風によってできる砂の形をシミュレーションできます。そこへ何か物を立てることで、欲しい砂丘の形ができることがわかりました。簡単な壁を立てて置くだけで、あとは風によって形ができ、それを固めていけば自然と協働して独自の形を作れるのではないかと考えました。

風によって砂の独自の形ができることをシミュレーション

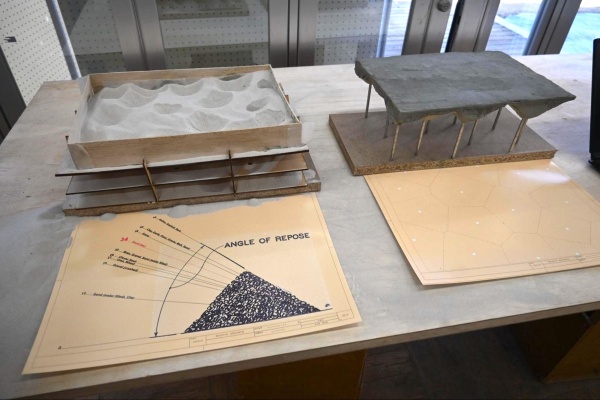

次に「重力」によってできる形は、砂を穴から落とすと自然に止まる時の安息角という角度を利用して、柱と屋根の接合部の形を決めました。砂の入ったプレートの柱位置に穴を開けておくと安息角で自然に砂が落ちるのが止まります。その砂の形状を型枠とし、コンクリート(※)で固めて屋根面と柱を作ると柱上部に分厚い形状ができます。造形的に自然に作られた形が、同時に構造的にも柱周りの強度を高める形になるのが面白いと思っています。

(※厳密には砂利の入らないモルタル。以下同じ。)

左上が砂による型枠。右がその型枠からコンクリートで作った屋根形状。手前は安息角の説明

施工方法としては、砂の上にコンクリートをそのまま流すと落ちていってしまうため、砂にコンクリートを吹き付ける工法を考案しました。吹き付けるためのノズルを3Dプリンターで作成したり、吹き付けたコンクリートの厚さを計測する3Dスキャナとそれを投影するプロジェクターの仕組みも自ら手作りをし、必要なコンクリート厚を確認しながら、繰り返し吹き付ける施工装置を作りました。

3Dスキャナ(写真中央上)とプロジェクター(左)を組み合わせた施工装置

最後に、今まで検討した造形と工法をまとめて、どのような建築ができるかを考えました。風によってできる砂丘を活かした構造体を3箇所組み合わせて、屋根状の砂丘が山脈のように連なった形をデザインしました。できた模型だけ見ると荒々しくて、テクノロジーを使っているようには見えませんが、実際は裏ではテクノロジーが支えています。また出来上がった形が完成ではなく、形状を反復して拡張させていくことや、できた建築が次の形状を作るきっかけとなり自然と次々と繋がっていく可能性も想定していて、移り変わりの激しい砂漠ならではの形ができるのではないかと思っています。

型枠であった砂を掻き出した後の模型。洞穴のような内部空間ができる

ーどのような用途の建築ですか?

用途としては、砂漠の強い日差しを防ぐ半屋外の休憩所です。地下水を利用した灌漑施設であるカナートを稜線に沿って配置することで屋根の下に湖ができ、そこでラクダのキャラバンとかが水を飲んだり泳いだりできる砂漠のオアシスのような空間になります。

建築の模型と図面。オアシスの周りに人や動物が集まり、畑で麻を栽培すれば、材料の現地調達も可能に

そしてここまでだと「本当につくれるのか?」となるので、実際のスケールでも作ってみました。

実寸模型の表面にはまだ砂が残っており、古代遺跡の一部のようにも見える

実寸模型は型枠を外す時までちゃんと立つのかドキドキでした。表面を触ると型枠だった砂がまだ残っていますが、その砂を洗い流してコンクリートだけにしても良いですし、CO2を吹きかけて砂を固定するという選択肢もあると思っています。今回の研究は、材料の研究から始めて、形の決め方のスタディと施工方法、そして提案の形にまとめ、実際に製作まで一連のパッケージとしてできたと思っています。

柱の脇に残された初期のスタディ。「次につながる可能性を見出すプロセスを大切にしたい」という鶴田さんの姿勢が表れている

ー現代的な建築とは趣がかなり違う建築ですね

それは意識的にしています。一般的な建築は作りたいものが先にあってそれを実現しやすい形や素材を選んでいきますが、そうではなく、既にあるものを用いることから建築ができないかということを根本的な問いとして考えていて、それが今回は砂だったということです。そして、コンピューターを用いることで再現性のある形で、ある種普遍的な材料として提案することができ、出来上がったものは「既に存在しているこの世界から建築を始める」ことになる。自分の周りにあるものを受け入れ、読み取り、理解することから建築の一歩を始める、これほど魅力的なことはないと思っています。

ーこれからについて教えてください

スイスで博士課程として研究を続ける予定ですが、今回の修了制作で実際の建築の作り方を知らないことを痛感したので、建築の現場を知る必要性も感じました。正直なところ、研究と建築の実務をやりたい気持ちが半々で、研究を進めつつ建築の実践もしたいと思っています。

今後も「今ある世界から作り始める」というテーマは大事にしたいと思っていて、そこにある世界を認め受け入れることで、自分の固定概念や先入観から解放される瞬間を感じられるよう活動を続けて行きたいと思っています。

金田研究室の修士1年生が主体となって行う、藝大工芸科の鍛金技術を参照した金属仕上げの研究。コンピューターによって伝統的技術の可能性が広がることが面白いと語る

■インタビューを終えて

砂が風に流されて美しい形を作るという、コントロールされていないところに材料としての砂の面白さを感じたという、鶴田さんの視点の斬新さ。そして、扱いにくいという理由で建築的にあまり利用されてこなかった「砂」で建築ができるのであれば挑戦する価値があると語る鶴田さんに、未知のものへ挑戦する強さを感じました。高校生のとき偶然出会った構造設計家の本から出発した彼が、これからどのような作品でまだ見ぬ新たな景色を見せてくれるのか楽しみでなりません。

取材:飯田倫子、尾駒京子、中村宗宏(アートコミュニケータ「とびラー」)

執筆:飯田倫子

執筆協力:尾駒京子、中村宗宏

一つ一つの経験が全て作品に繋がっていく、鶴田さんのお話はまるで小説のようで、インタビューを通じて作品だけでなくそのプロセスをとても魅力的に感じました。(飯田倫子)

AIやロボット技術を通して、この世界の美しさ、自然の面白さを改めて知るような鶴田さんの取り組みからは“あたたかさ”を感じて、描く未来の景色を私も見てみたいと思いました。『卒業』は始まりなんですね。お話から私もたくさんの刺激をいただきました。ありがとうございました。(尾駒京子)

環境によいだけが目標ではなく、建築としてどうおもしろいものになっているか大切にしているというお話。今後もグローバルな視点から、世界で活躍されるだろうと想像しています。お話を聞いてやはり藝大生インタビューはやめられない。(中村宗宏)

2023.01.21

「修了制作は、VR作品になります。」

事前に美しい油絵のポートフォリオを見せてもらっていた私たちは、そのメールに驚いた。

12月初旬の取手キャンパス——出迎えてくれたのは、今日お話を伺う、東京藝術大学大学院美術研究科 修士課程 グローバルアートプラクティス(以下、 GAP)専攻の橋場みらんさん。素敵な笑顔と、鮮やかな金髪が印象的!

油絵からVRへ…… 一体何が彼女を新たな道に導いたのか、昼下がりの教室でゆったりとお話を伺った。

「まずは、ぜひ作品をみてください」

壁には映像が投影され、椅子の上にはVRゴーグルが置かれている。

橋場さんが制作した作品は、 映像とVRを組み合わせたインスタレーション。とある1つの物語を、異なる角度——すなわち平面と立体(VR)という2つの形態の映像で鑑賞する、という作品だ。

— 物語のあらすじ —

《We are Avatars, We are Avatared》

その部屋には、メガネを装着し、一心不乱にキャンバスに向かう2人の女性がいる。メガネを装着した彼女たちは、その中に映し出された自身の『アバター』しか見えていない。

あるとき、2人はメガネを外す。2人は初めて『アバター』ではなく、本物の『他人』と出会う。そこにいたのは、思い描いていた『アバター』とは様子が異なる、現実のなかの『他人』。

「何かが違う……」

メガネの中でみていた『アバター』と、目の前にいる『他人』との違いに混乱する2人。やがて、メガネの中の世界=自分のなかの世界には存在しなかった、『境界』に気づき……

この続きは、ぜひ修了作品展にてご覧いただきたい。

展示室に入った鑑賞者は、まずはじめに壁に投影された平面の映像を鑑賞する。それはまるで、実況のような映像……キャンバスに向かう2人の女性の様子を、ワイプに現われたそれぞれのアバター達が解説する、というものだ。平面の映像という形態自体は、見慣れたもののはずなのに、そこには強烈な違和感が残った。

続いて鑑賞者は、同じ世界観・同じ設定で描かれた別視点の立体映像を、VRゴーグルを被って鑑賞する。こちらには実況をするアバター達はいない。まるでその世界に入り込み、2人の様子を覗き見しているかのようだ。

だんだんと現実と非現実、自分と他者の視点、その境界が曖昧になっていく、不思議な感覚が残る……

◼️違う視点を持つ人間同士の関係性を描く

ー興味深く、ドキドキしました。この作品をみていると、私とあなたの間にある『境界』というものを考えさせられます。作品を作ろうと思ったきっかけについて、教えていただけますか。

ありがとうございます。確かに、『境界』というキーワードは意識していました。私は学部時代、多摩美術大学の油絵専攻に所属していました。当時も『境界』を意識していて、特に『違う視点を持つ人間同士の関係性』ということを制作のテーマにしていました。

私が油絵で描く人物や風景は、架空のものです。『存在しない世界』を、自分で構築していました。けれど、GAPでの2年間で、実はその『存在しない世界』も現実の自分の身体に関係して生まれたもの——『無意識』に関係して生まれたものなのではないか、と感じるようになったんです。

ー今回、作品の形態は油絵ではありませんが、制作テーマは一貫している、ということでしょうか。

そうですね。この作品でも『違う視点を持つ人間同士の関係性』というテーマを意識しましたが、特に今回は『同じ』と『違う』という二つの矛盾した要素を両立させる作品を作りました。そのきっかけは、自分が双子だということ。作品に登場している2人の人物のうち、1人は私で、もう1人は私の双子の妹です。双子は、外見などの要素から『同じ』人物であるかのように一括りにされてしまうことがありますが、全く『違う』人物です。

実はここ2年間、作品に出演した妹と二人暮らしをしているんです。ずっと長く過ごしてきたけれど、二人暮らしをすることによって、改めて自分たちが『違う』人物なんだということを意識しました。

ー具体的にどんな出来事から『違う』と感じられたのでしょうか。

例えば、ケンカをするということ。ケンカって、相手とのズレがあるからしてしまうんですよね。二人暮らしをはじめて、結構考え方のズレがあるんだなあと感じました。『違う』けれど、『同じ』ところがたくさんある双子同士ということもあって、相手に対して理想を抱いて期待してしまっていたんだと思います。他人を理想化することによって、無意識に相手を「アバター化」していたんです。

ー「アバター化する」というのは、自分の都合のいいように、無意識で他人を理想化し、別の人物のように仕立て上げてしまうということでしょうか。妹さんに対して、ズレを感じるということは、理想を抱いて「アバター化」していたのでしょうね。

そうですね。元来、私は「自分と妹は別々の存在だ」と思っていました。けれど、二人暮らしを始めてからは、逆に「互いに切り離せないものだ」と意識するようになったんです。そこで、「自分にとって双子の妹は、自身のアバターのような存在なのではないか」と考えるようになりました。こうして振り返ると、2年間の二人暮らしがなければ、この作品は生まれていなかっただろうと思います。

ーなるほど。アバターは、自分の分身であり、理想の投影とも言えるということなのでしょうか。

はい、そうです。タイトルの「Avatared」という言葉は、「アバター化する」という造語です。

作品自体は、双子であるという自身の生まれ持った特性を活かして撮影しましたが、こういうことって誰にでも当てはまるんじゃないかな、と思うんです。双子だけでなく、日常の現実世界でも「他者に対してアバターを作り出す」ということってあるよなあと。また、インターネット時代の現代においては、誰でも理想の自分を仮想世界にアバターを作ることができますよね。そういうことも、アバターを意識するきっかけになりました。

ー作品としても、前半は見慣れた平面の映像なのに、アバターに実況されているということで、不思議な印象を受けました。

前半とは対照的に、後半はVR。仮想世界として、立体的に見せています。作品の形態を工夫することで、鑑賞者の中の『境界』を曖昧にしたいと考え、映像とVRを組み合わせた作品にしました。

「VRゴーグルをつけた人間ってすごく異星人みたいなんです。同じ人間のはずなのに、違う人間・違う人種みたい。アバター的ですよね。」と語っていた。なるほど、確かにVR星人は、なんだか不気味だ

ー『境界』というキーワードは、ずっと意識しているんですか。

はい、そうですね。私は帰国子女です。幼い頃から海外で暮らしていました。その頃のことを思い返すと、無意識的に違う文化で生まれ育った人たちに対して『境界』を作っていたんです。

例えば、アメリカに住んでいた時のことなのですが、私は英語がうまく話せているのかがわからず、不安でした。そうしてどんどん引っ込み思案になり、あまりしゃべらなくなってしまったんです。心の中では相手に近づこう!と思っていたはずなのだけれど、実際には自分自身が壁=『境界』をつくっていたんですよね。こういう経験も、作品の中に落としこまれています。

ー橋場さんは『境界』というキーワードに対して、どのような印象を持っているのでしょうか。

私が感じているのは、あくまで『境界』は事実としてそこにある、ということ。それを作品の中で提示したいんです。『境界』は、良い面も悪い面もあります。それが両立して存在しているものです。けれど、『境界』のもつ分断性が目立ってしまうんですよね。本当は『境界』は、分断するだけのものではない、ということを示すことができれば……と考えています。

ーそうだったんですね。では、橋場さんが作品を作る上で、内からこみ上げてくる「何かを表現したい」という思いは、どこからきているのでしょうか。

私の原点は、絵です。幼稚園から小学校の途中までアメリカに住んでいたのですが、その時にたくさんの習い事をしていました。なかでも、1番好きだと感じたことが、「絵をかくこと」だったのです。当時、あまりおしゃべりではなかった私ですが、絵はよくかいていました。

ー橋場さんにとっては「絵をかくこと」が、おしゃべりをすることのような存在になっていたんですね。

私にとっては「絵をかくこと」も、言語の一つだったのかもしれません。日本語と英語、そして絵も……自分を表現するツールだったのかな。

ーその話を聞いて、橋場さんのポートフォリオを思い出しました。油画の作品とともに紡がれる言葉が、とても丁寧ですよね。心のうちにあるものを表現するために、絵と言葉どちらも使っているんだなぁと感じました。

◼️自らの作品から新たなインプットを得て、また新たな『物語』のページをめくる

ー油絵の作品から、VRへ。そこにはどんな心境の変化があったんですか。

映像作品を作ること自体、初めてです。これまで描いてきた油絵作品では、自分の意識をインプットして、絵画としてアウトプットしていました。

映像作品の面白いところは、そこに『次元』が生まれるところです。この経験も、今後作っていく油絵作品のためのインプットになると感じました。近い将来、今回のインプットが新たな作品としてアウトプットされるといいなと思っています。

ー鑑賞前は、油絵とVRは形態が全く違うので、それぞれ分断されたものなのかなと思っていました。けれど橋場さんの中では、作品の形態による違いはなく、つながったものなんですね。橋場さんの中には、「こういう表現・形態でなければならない」という固定概念がないんだなあと感じました。

自分の作品を、自分の経験にしたかったんです。自分自身の経験が、別の形態の作品のインプットになるということを目指していました。油絵は二次元ですけど、バーチャルリアリティという違う次元を扱った経験から、新しい異次元が生まれるかもしれない。自分が描く油絵の中の架空の世界に、うまく影響しないかなと狙っていました。だからこそ、特に作品の形態には拘っていません。「絶対に、これだ!」というものはないんです。

ー自分の作品からのインプット、という考え方が興味深いです。自分が生み出した作品なのに、そこからもインプットがあるんですね。橋場さんは自身の経験を作品に活かすことが多いようですが、経験から制作までの間に時間は空いているんですか。

そうですね……経験したことから、作品に落とすまではちょっと時間が空いています。私は作品の内容を考えてから、作品の形態を考えるんです。それが油絵とは限らない。1番大事なことは、最適化。どういうメディアなら、自分の伝えたいことが最も正確に伝わるかを考えながら、作品にあった形態を考えています。この選択には、正解がありません。正解があったら、きっと辞めちゃいますね。正解がない世界だからこそ、続けたいと思う。油絵を描いて、インスタレーションを作って、また油絵を描いて……そういう制作する流れ=サイクルは、自分の中で正解を決めていないから、続くんです。

「次は絵画を描きたいな。でも、まずはこれをやり切らないと!VRは作り直す予定なんです。でも、髪型変えちゃった。」と笑う橋場さん。こうしてみると髪色が違うだけなのに、映像の中の黒髪の女性とは、別人に見えるから不思議だ。

◼️新しい形態の作品を作り続けたい

ー最後に、「これから先、こんな風に過ごしていきたい」という将来像があれば教えてください。

今は油絵を描いたり、VRと映像でインスタレーションを作ったりしているんですけど……私の制作の基本として、「新しいカタチを作りたい」という思いがあります。だからこの先も、新しい形態の作品を作っていきたいです。

ーこれから先、橋場さんが紡いでいく『物語』の続きが楽しみです!今日はありがとうございました。

■インタビューを終えて

VRを使ったインスタレーションということで、メカっぽい無機質な質感の作品を想像していた私たち……けれど、実際の作品はとても温度感のあるものだった。そこには、鑑賞後も思わず「どう感じた?」と誰かと話したくなる、余韻があった。その奥行きは、橋場さんの人がらや経験から生み出されるものなのだろう。(取材を終えた3人は、すっかり彼女の虜になっていた!)

橋場さんの作品は、東京藝術大学卒業修了作品展にて鑑賞できる。この先、橋場さんがどんな形のどんな『物語』を紡いでいくのか……今後の更なる活躍が楽しみだ。

取材:大沼隆明、設楽ゆき奈、大石麗奈(アートコミュニケータ「とびラー」)

執筆:大石麗奈

インタビュー前、自己と他者の境界について云々考えていたところで、橋場みらんさんの作品を拝見することとなり、セレンディピティを感じずにはいられませんでした。(大沼隆明)

作品そのものとその制作過程に、みらんさんの素敵な世界が広がっていました!最後にみらんさんから、話せて楽しかったと笑顔をいただきました。とびラーと藝大生の対話、素敵な時間でした!(設楽ゆき奈)

「とびらプロジェクトは、gift×giftな場!」と感じている、3年目とびラー。三年間での出会いや変化が、自分の視野も広げてくれました。藝大生インタビューもそんな素敵な場。これからの未来の可能性に、ワクワクしています。(大石麗奈)